- Устройство автомобиля – «Регулируемые подвески»

- Особые амортизаторы

- Нетрадиционные упругие элементы

- Гидропневматическая подвеска

- Регулируемые амортизаторы: от пневмосистем до ферромагнитной жидкости

- С чего все начиналось

- Доэлектронная эпоха

- Электронно-управляемые амортизаторы

- Магнитные альтернативы

- Каков итог?

Устройство автомобиля –

«Регулируемые подвески»

Особые амортизаторы

Изюминка “Mercedes-Benz” S-класса – уникальная система ABC

Активные стабилизаторы поперечной устойчивости “Dynamic Drive” практически не дают “семерке” BMW крениться в поворотах.

ГЛАВНЫЙ элемент многих регулируемых подвесок – специальный амортизатор, который по команде электронной системы управления может менять свои характеристики во время движения автомо¬биля. В остальном такие подвески практически не отличаются от обычных. Как правило, регулируе¬мые амортизаторы имеют несколько фиксированных режимов работы (напри¬мер, стандартный, спортивный и комфортный). Их выбирает водитель с помощью кнопок в сало¬не машины.

Причем регулируемые амортизаторы бывают разные. Например, в ходовой части спортивных купе “Audi TT” или “Chevrolet Corvette ZR1” используется технология “Magnetic Ride”. В такой амортизатор залито специальное масло с магнитными частицами (так называемая магнито-реологическая жидкость). Кроме того, в поршень встроен электромагнит. При движении автомобиля электронный блок управления с различных датчиков постоянно полу¬чает информацию о работе подвески, скорости вращения колес, других параметрах – и в зависимости от выбранного водителем режима регулирует ток в электромагните. Вокруг него создается магнитное поле, под воздействием которого частицы в масле выстраиваются в определенном порядке, увеличивая вязкость жидкости и соответственно жесткость амортизатора. Таким образом, подвеска очень быстро приспосаб¬ливается к любой дороге. До недавнего времени подобные амортизаторы не могли похвастать доступной ценой, высокой надежностью и стабильностью работы, поэтому встречались достаточно редко. Но, как показывают современные тенденции, проектировщикам удалось решить эти проблемы.

По-другому устроены регулируемые амортизаторы других систем – “Four-C” (“Continuously Controlled Chassis Con-cept”), применяющаяся на автомобиле “Volvo S80”; EDC (“Electronic Damper Control”), известной по различным моделям компании BMW, а также PASM (“Porsche Active Suspension System”), ко¬торой оснащаются многие спорткары “Porsche”.

Жесткость амортизаторов у них также регулируется электроникой, только управляет она специаль¬ным электромагнитным клапаном, который пере¬крывает подачу масла из одного резервуара амортизатора в другой.

Однако, несмотря на то, что блок управления несколько сот раз в секунду получает информацию с множества датчиков и в соответствии с их показаниями изменяет настройки ходовой части, быстродействие такой системы почти на порядок ниже, чем у подвески с “магнитными” демпферами. Кроме того, жесткость аморти¬затора в таких системах меняется не плавно, а ступенчато. Иными словами, эффективность подобного шасси не столь высока, поэтому на современных автомобилях оно хоть и широко распространено, но встречается все реже.

Кстати, компания BMW на своих моделях помимо регулируемых амортизаторов EDC для борьбы с кренами кузова в поворотах применяет активные стабилизаторы поперечной устойчивости “Dynamic Drive”. Посередине в них встроен мощный гидромотор, который при прямолинейном движении не работает, и стабилизатор не вмешивается в работу подвески. Начало поворота электроника определяет по сигналу датчиков поперечных ускорений и дает команду гидромотору. Чем круче поворот, тем силь¬нее гидравлика закручивает половинки стабилизатора, препятствуя крену кузова.

Нетрадиционные упругие элементы

Пневмоподвеска обеспечивает “Range Rover” не только высокую плавность хода, но и отменную проходимость.

В ходовой части “Audi TT” используются регулируемые амортизаторы, заполненные специальной магнито-реологической жидкостью.

СДЕЛАТЬ ходовую часть регулируемой можно также с помощью специальных упругих элементов. Многие автопроизводители применяют на своих моделях пневматическую подвеску. В ней традиционные пружины заменены баллонами со сжатым воздухом. Их упругая характеристика практически идеальна, по¬этому машина с таким шасси обладает очень высокой плавностью хода. Необхо¬димое давление воздуха в пневмоэлементах обычно поддерживает компрессор с электроприводом.

Есть у пневмоподвески и другие достоинства. В частности, на универсалах и минивэнах встречается система поддержания постоянного уровня кузова над дорогой. Даже при большой загрузке такая машина сохраняет хорошую управляемость и плавность хода. На дорогих автомобилях (например на внедорожнике “Range Rover”) пневмоподвеска еще сложнее. Воздушным компрессором здесь управляет электроника, получающая сигналы от множества датчиков (скорости, уровня кузова, положения колес и т.д.). С помощью специальной системы клапанов она устанавливает давление в каждом пневмобаллоне индивидуально. Это позволяет заметно уменьшить крены кузова в поворотах и сделать автомобиль устойчивее. Кроме того, водитель по своему желанию может менять дорожный просвет машины.

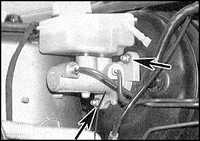

Оригинальный подход к созданию регулируемой подвески продемонстрировала компания “Mercedes-Benz”, которая устанавливает на некоторые свои модели систему ABC (“Active Body Control”). Ее основной элемент – специальные стойки подвески, объединяющие пружину и амортизатор. Причем пружина находится в герметичном цилиндре, и ее сжатие (а соответственно и жесткость) регулируется поршнем, который перемещается давлением жидкости от гидравлического насоса и гидроаккумуляторов. Управляют работой этой системы электронные блоки, получающие сигналы от 13 датчиков. ABC работает настолько быстро и эффективно, что машина с такой подвеской даже не нуждается в стабилизаторах поперечной устойчивости. Кроме того, при поломке гидравлики ходовая часть сохраняет работоспособность, и автомобиль может двигаться дальше. Недостатком подобной системы можно назвать ее большую стоимость.

Гидропневматическая подвеска

“Citroёn C5” – один из немногих серийных автомобилей с гидропневматической подвеской.

ОТДЕЛЬНО стоит упомянуть о гидропневматических подвесках, лидером в разработке которых вот уже более полувека остается компания “Citroёn”. В такой ходовой части традиционные пружины заменены сферами (вдобавок еще две такие же сферы стоят на каждой оси машины). Они заполнены сжатым газом, выполняющим роль упругого элемента, отделенным от единой гидравлической системы гибкой мембраной. На нее воздействует масло, которое при перемещении колеса вытесняется из стойки подвески. Давление в системе поддерживается гидронасосом, а электроника с помощью специальных клапанов распределяет потоки масла и тем самым изменяет жесткость подвески в очень широких пределах.

Гидропневматическая ходовая часть придает автомобилю отличные ходовые качества, но очень дорога в изготовлении. Поэтому на современных моделях встречается весьма редко.

Источник статьи: http://www.motorpage.ru/infocenter/autoconstruction/Reguliruemye_podveski.html

Регулируемые амортизаторы: от пневмосистем до ферромагнитной жидкости

Подвеска автомобиля — элемент компромисса между управляемостью, комфортом, безопасностью, надежностью и ценой конструкции. И, как минимум, настройки управляемости и комфорта всегда противоречат друг другу. Баланс этих качеств крайне важен, поскольку он влияет и на поведение автомобиля, и на его восприятие покупателем. Одним из способов настроить этот баланс, причем иногда самостоятельно, являются управляемые амортизаторы.

С чего все начиналось

Амортизатор — непременная часть конструкции подвески автомобиля. Еще во времена рессорных подвесок на железнодорожном транспорте важность этого элемента оценили вынесением в отдельную конструктивную единицу, не смотря на то что многолистовые рессоры, являющиеся на тот момент основным типом упругого элемента подвесок, и без того обладали внутренней амортизацией.

На автомобилях амортизатор как отдельный элемент появился очень рано: уже первые гоночные машины потребовали эффективного гасителя колебаний подвески. Первой моделью, примерившей прообраз амортизатора, считается гоночный 60-сильный Mors Type Z 1902 года, который имел пару стоек на передней оси и целых четыре на задней. По конструкции амортизаторы были пневматическими, что было достаточно необычно.

Так же на первенство могут претендовать еще несколько марок: амортизаторы фрикционного типа устанавливали на Bugatti Type 13 1910 года, на Stoddard-Dayton Special и Knight Limousine 1910–1912 годов. В основном сферой применения амортизаторов до начала 1930-х оставались спортивные и гоночные конструкции, но к концу тридцатых годов они стали непременной принадлежностью любого легкого автомобиля даже при использовании рессор в подвеске. А начиная с послевоенных лет все прочие конструкции стали вытеснять привычные нам гидравлические телескопические модели.

Интересен тот факт, что уже первые конструкции амортизаторов оказались регулируемыми. Фрикционные и рычажные гидравлические амортизаторы в силу сравнительно низкого качества изготовления предусматривали регулировку усилия. Обычно можно было отрегулировать момент натяга фрикционов или затяжки клапанов сжатия и отбоя — у рычажной гидравлики заменялись регулировочные шайбы. Таким образом, можно было настроить их характеристики на свой вкус, в том числе прямо на ходу, как у поздних версий амортизаторов Houdaille. Другое дело, что рабочая характеристика была крайне нестабильной, как и качество работы таких конструкций в целом.

Фрикционные амортизаторы были крайне недолговечны, а более надежные гидравлические рычажные оказались достаточно дорогими. У более прогрессивных телескопических амортизаторов регулировка без разборки оказалась сложной технической задачей, не решаемой на начальном этапе без разбора устройства. В результате при создании массовых автомобилей конструкторы сосредоточились на усовершенствовании подвески в целом, а регулируемые конструкции остались только в арсенале гоночных машин и тюнинга.

Доэлектронная эпоха

До массового внедрения управляющей электроники существовали как минимум две технологии изменения жесткости амортизаторов на ходу. Первой появилась регулировка для двухтрубных амортизаторов, нижний клапан которых был сделан регулируемым. Гидравлический привод позволял точно выставить противодавление и тем самым изменить настройки подвески. В салоне автомобиля размещали гидравлический насос и регулятор давления.

Однако для гоночных автомобилей предпочтительнее были однотрубные амортизаторы, регулировку которых предложила компания Ohlins.

Такой амортизатор очень похож на обычный «однотрубник», но имеет выносную компенсационною камеру. В ней и установлен регулируемый клапан, а также плавающий поршень, которые и отвечают за изменение характеристик. Первопроходцами в деле массового производства регулируемых амортизаторов были, помимо Ohlins, компании KONI и Bilstein. Однако уже в 1990-е годы амортизаторы подобной конструкции производились сотнями брендов, включая отечественный завод «Плаза», который выпускал регулируемые амортизаторы с гидравлико-электрическим управлением.

Электронно-управляемые амортизаторы

Интерес к электронно-управляемым амортизаторам для серийных автомобилей стимулировали наработки компании Lotus Engineering, которая попыталась сочетать электронное регулирование при помощи компьютера с гидравлически управляемыми амортизаторами, создав таким образом активную подвеску. Результаты их работы были реализованы в машинах Lotus для Formula One сезона 1983 года. Именно успехи в гонках показали потенциал, таящийся в активном регулировании амортизаторов.

Амортизаторы с электронным управлением уже не являются исключительно спортивным аксессуаром. За счет интеллектуального управления жесткостью подвески эта конструкция может применяться на любых серийных автомобилях, где требуется улучшить управляемость или плавность хода.

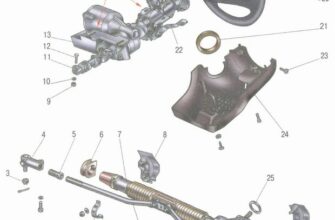

Первой представила серийную машину с электронно-управляемыми амортизаторами компания Toyota. Вышедшая в 1983 году Toyota Soarer получила амортизаторы TEMS (Toyota Electronic Modulated Suspension) собственной разработки. Амортизаторы представляли собой двухтрубную конструкцию с электромагнитным регулирующим клапаном с двумя режимами работы. Электроника позволяла выбрать между спортивным и комфортным режимами, а также имела автоматический режим переключения. В дальнейшем под брендом TEMS выпускались конструкции всех типов: с электрическими клапанами, с внутренними пьезоэлектрическими клапанами и с внешними регулирующими клапанами.

Конструкции с внешним клапаном стали первыми типами управляемых амортизаторов, которые начали поставляться на автосборочный конвейер в середине 1990-х годов. Конструкция с внутренним клапаном в поршне позволяет использовать однотрубные амортизаторы и хорошо сочетается с «перевернутыми» системами. В этом случае внутри поршня находится соленоидный клапан или электропривод для блока переключаемых клапанов. Такая конструкция получается намного проще.

Конструктивно схожие конструкции с электромагнитными клапанами выпускаются под множеством брендов, и их можно встретить на многих моделях автомобилей. Сейчас это уже не ноу-хау, а вполне состоявшаяся и проверенная технология, правда, до сих пор остающаяся весьма дорогой.

Магнитные альтернативы

Очень интересную идею реализовала компания Delphi Automotive, выпустив в 2002 году для Cadillac Seville STS подвеску MagneRide. Вместо регулирования пропускной способности клапанов компания решила менять вязкость масла в амортизаторе. Идея основана на свойствах магнитореологической жидкости, коллоидного раствора ферромагнитных частиц в масле. Под воздействием магнитного поля вязкость такой жидкости плавно изменяется. Достаточно расположить в поршне амортизатора магнит — и вот уже готова система изменения свойств амортизатора. Такая система имеет более высокое быстродействие по сравнению с обычным электроприводом, не боится ускорений, менее чувствительна к нагреву и позволяет использовать сложные системы клапанов, что повышает качество работы амортизатора в целом.

К сожалению, недостатки у подобной схемы тоже имеются. Магнитореологическое масло теряет свои свойства со временем, имеет повышенную абразивность и к тому же очень дорого стоит. В результате даже более простая конструкция клапана и поршня не позволяют сделать эту конструкцию в целом дешевле, чем у «обычных» управляемых амортизаторов с электромагнитными или гидравлическими клапанами. Зато список достоинств позволил именно этому типу амортизаторов занять свое место в самых быстрых и дорогих машинах, например в Ferrari, Lamborghini, Range Rover, Audi, Cadillac, Acura и престижных моделях GM. Сейчас выпускается уже третье поколение MagneRide, в которой используются две катушки индуктивности для максимального повышения быстродействия и уменьшения влияния вихревых токов.

Каков итог?

На данный момент регулируемые амортизаторы и активные подвески не являются большой экзотикой для серийных машин. Многие мощные модификации имеют подвески такого типа в базовой комплектации. Подобные системы все еще слишком дороги для массового применения, но никаких космических технологий в них не наблюдается, и их появление в массовом сегменте лишь вопрос времени.

Источник статьи: http://dvizhok.su/parts/reguliruemyie-amortizatoryi-ot-pnevmosistem-do-ferromagnitnoj-zhidkosti