- Устойчивость режима работы и запас крутящего момента двигателя

- Особенности рабочих процессов карбюраторных двигателей

- Принцип работы и устройство двигателя

- Устройство двигателя внутреннего сгорания

- Принцип работы двигателя

- Системы двигателя

- ГРМ — газораспределительный механизм

- Система смазки

- Система охлаждения

- Система подачи топлива

- Выхлопная система

Устойчивость режима работы и запас крутящего момента двигателя

Крутящий момент, развиваемый двигателем при установившемся режиме, равен суммарному моменту сопротивлений движению автомобиля. В условиях эксплуатации момент сопротивления зависит от ряда факторов (профиля дороги и ее состояния, изменения сопротивления воздуха и т. п.) и может меняться в широких пределах. Для сохранения устойчивого режима движения важно, чтобы при изменении сопротивления движению равенство между моментом двигателя и моментом сопротивления восстанавливалось при возможно малом изменении скоростного режима двигателя.

На рис. 130 приведены кривые I/// эффективных крутящих моментов трех двигателей, соответствующие внешним скоростным характеристикам. На номинальном режиме все двигатели имеют одинаковый крутящий момент.

тий двигатель без переключения передачи не сможет преодолеть этот момент.

Из рис. 130 видно, что если кривая крутящего момента имеет более крутой подъем, то при большем изменении сопротивления движению автомобиля частота вращения меняется, но двигатель

б состоянии на данной передаче преодолеть увеличенные сопротивления.

Устойчивость режима автомобильного двигателя оценивают по запасу крутящего момента, который определяется отношением максимального крутящего момента к крутящему моменту, развиваемому двигателем на номинальном режиме; это отношение называют коэффициентом приспособляемости:

Крутящий момент двигателя пропорционален среднему эффективному давлению, поэтому

Частота вращения (п)метах, при которой достигается максимальный крутящий момент, является параметром, показывающим, в каком диапазоне изменения скоростного режима двигатель работает устойчиво по внешней характеристике. Этот диапазон оценивается величиной

Источник статьи: http://ga-avto.ru/dvigateli/50.html

Особенности рабочих процессов карбюраторных двигателей

На неустановившихся режимах

Неустановившимся называется режим работы двигателя, сопровождающийся непрерывным изменением во времени нагрузки или частоты вращения коленчатого вала.

На неустановившихся режимах в отличие от установившихся непрерывно меняется тепловое состояние основных тепловоспринимающих поверхностей двигателя. Это наряду с изменением условий смесеобразования приводит к тому что мощностные, экономические и токсические показатели двигателя отличаются от соответствующих значений на установившихся режимах. Неустановившиеся режимы характеризуются повышенным износом двигателя.

Работа автомобильных двигателей в условиях эксплуатации протекает преимущественно на неустановившихся режимах.

Стандартные методы испытаний двигателей внутреннего сгорания (ГОСТ 1484669) предусматривают проведение измерений на установившихся режимах. До настоящего времени критерии, оценивающие неустановившиеся режимы так же, как и методы испытаний на этих режимах, не стандартизированы.

Основой классификации неустановившихся режимов являются: 1) положение регулирующего органа (дроссельной заслонки карбюратора или рейки топливного насоса); 2) частота вращения коленчатого вала; 3) тепловое состояние двигателя.

Наиболее характерными режимами являются: 1) разгоны автомобиля при постоянном или изменяющемся положении органа, регулирующего подачу топлив; 2) замедление; 3) изменение нагрузки при постоянной или меняющейся частоте вращения коленчатого вала; 4) режимы принудительного холостого хода; 5) переходные процессы из одного режима к другому независимо от того, является ли исходный режим установившимся или неустановившимся.

Работа карбюраторного двигателя на неустановившихся режимах характеризуется рядом особенностей протекания рабочих процессов. Эти особенности являются следствием: 1) изменения характера смесеобразования; 2) тепловой инерции, приводящей к несоответствию теплового состояния двигателя данному режиму; 3) неравномерности распределения смеси по цилиндрам; 4) изменения наполнения цилиндров двигателя; 5) инерции движущихся масс двигателя; 6) изменения характера процессов сгорания.

На наиболее часто встречающемся в условиях эксплуатации неустановившемся режиме (разгоне автомобиля) горючая смесь, поступающая в цилиндры двигателя, обедняется. Основной причиной этого является интенсивное образование пленки на стенках смесителей камеры карбюратора и впускного трубопровода. Разгон автомобиля чаще всего является следствием открытия дроссельной заслонки, которое приводит к резкому нарастанию давления во впускном трубопроводе, что, в свою очередь, затрудняет испарение топлива. Пленка топлива, образовавшаяся на стенках смесительной камеры и трубопровода, в составе которой преимущественно имеются наиболее тяжелые фракции топлива, увлекаемая потоком воздуха, движется по стенкам впускного трубопровода со скоростями, на 12 порядка меньшими, чем пары топлива и воздух. Поэтому осевшее на стенки топливо не следует непосредственно за потоком разгоняющейся смеси, а в зависимости от конструкции впускного тракта и интенсивности разгона, частично испаряясь и частично в жидкой фазе, поступает в цилиндры двигателя с запаздыванием по времени.

На рис. 172 показано изменение коэффициента избытка воздуха а в отдельных цилиндрах двигателя ЗИЛ-130 в процессе разгона автомобиля, подсчитанное по данным анализа газовых проб, отобранных стробоскопически из выпускных патрубков каждого цилиндра.

После обеднения смеси в начале разгона наступает некоторое ее обогащение. Графики (см. рис. 172) показывают значительную неравномерность распределения смеси по цилиндрам, которая по характеру близка к распределению на установившихся режимах. Но по абсолютным значениям, она, как правило, превосходит неравномерность на установившихся режимах.

Вследствие тепловой инерции при тех же положениях дроссельной заслонки карбюратора и частоте вращения коленчатого вала, какие могут быть и при установившемся режиме, основные тепло-воспринимающие поверхности имеют более низкую температуру. Тепловая инерция влияет на характер смесеобразования, а следовательно, и на протекание рабочих процессов. Понижение температуры приводит к некоторому увеличению наполнения, но ухудшает условия смесеобразования.

Оценку влияния неустановившихся режимов на показатели двигателя в сравнении с их значениями на установившихся режимах проведем по скоростным характеристикам.

Мощность и топливная экономичность уменьшаются в большей степени при возрастании интенсивности разгона. На рис. 174 показано изменение ряда показателей рабочих процессов двигателя ЗИЛ-130 при разгоне автомобиля на третьей передаче.

Косвенной оценкой качества протекания процесса сгорания является показатель степени неравномерности последовательных циклов б, который определяется по формуле

Суммарный угол задержки и видимого сгорания при установившемся режиме по сравнению с установившимся возрастает, что свидетельствует об ухудшении процесса сгорания.

В условиях эксплуатации автомобиль часто работает на режиме принудительного холостого хода, при которой производят торможение автомобиля двигателем и резко сбрасывают нагрузку прикрытием дроссельной заслонки, что сопровождается снижением частоты вращения коленчатого вала.

При принудительном холостом ходе частота вращения коленчатого вала больше той частоты, которую мог бы развить двигатель при работе на режиме холостого хода при данном положении дроссельной заслонки карбюратора.

Наиболее часто режим принудительного холостого хода протекает, когда дроссельная заслонка прикрыта до упора и расход воздуха через впускной тракт постоянен, так как перепад давления за дроссельной заслонкой и перед ней больше критического,

следствием чего является постоянный расход топлива через систему холостого хода, не зависящий от частоты вращения вала.

В переходных процессах, например при переходе от нагрузочного режима к режиму принудительного холостого хода, особенности рабочих процессов двигателя определяются количеством топлива, образовавшего пленку во впускном трубопроводе к началу переходного процесса. Чем больше топливной пленки остается от предшествующего принудительному холостому ходу нагрузочного режима, тем при больших открытиях дроссельной заслонки при переходе к активной работе двигателя возобновляется процесс сгорания. Это объясняется тем, что воздух, поступающий в карбюратор в возрастающем количестве, позже обедняет смесь до состава, при котором коэффициент а будет находиться в пределах воспламеняемости.

При переключении передач коленчатый вал отсоединяют от трансмиссии выключением сцепления, и частота вращения снижается.

Вследствие резкого сокращения расхода воздуха через карбюратор в результате быстрого прикрытия дроссельной заслонки поступающая в цилиндры смесь обогащается и может оказаться за пределами воспламеняемости.

Выброс токсических компонентов с отработавшими газами на единицу пути пробега автомобиля на неустановившихся режимах по сравнению с установившимися значительно больше. Поэтому в стандартные оценочные циклы, предназначенные для определения токсичности продуктов сгорания, наряду с работой двигателя на холостом ходу и установившихся режимах включены режимы как с положительным ускорением (разгон), так и с отрицательным (принудительный холостой ход).

Источник статьи: http://ga-avto.ru/dvigateli/70.html

Принцип работы и устройство двигателя

Двигатель внутреннего сгорания называется так потому что топливо воспламеняется непосредственно внутри его рабочей камеры, а не в дополнительных внешних носителях. Принцип работы ДВС основан на физическом эффекте теплового расширения газов, образующихся в процессе сгорания топливно-воздушной смеси под давлением внутри цилиндров двигателя. Выделяемая в этом процессе энергия преобразуется в механическую работу.

В процессе эволюции ДВС выделились несколько типов двигателей, их классификация и общее устройство:

- Поршневые двигатели внутреннего сгорания. В них рабочая камера находится внутри цилиндров, а тепловая энергия преобразуется в механическую работу посредством кривошипно-шатунного механизма, передающего энергию движения на коленчатый вал. Поршневые моторы делятся, в свою очередь, на:

- карбюраторные, в которых воздушно-топливная смесь формируется в карбюраторе, впрыскивается в цилиндр и воспламеняется там искрой от свечи зажигания;

- инжекторные, в которых смесь подаётся напрямую во впускной коллектор, через специальные форсунки, под контролем электронного блока управления, и также воспламеняется посредством свечи;

- дизельные, в которых воспламенение воздушно-топливной смеси происходит без свечи, посредством сжатия воздуха, который от давления нагревается до температуры, превышающей температуру горения, а топливо впрыскивается в цилиндры через форсунки.

- Роторно-поршневые двигатели внутреннего сгорания. Здесь тепловая энергия преобразуется в механическую работу посредством вращения рабочими газами ротора специальной формы и профиля. Ротор движется по «планетарной траектории» внутри рабочей камеры, имеющей форму «восьмёрки», и выполняет функции как поршня, так и ГРМ (газораспределительного механизма), и коленчатого вала.

- Газотурбинные двигатели внутреннего сгорания. Особенности их устройства заключаются в преображении тепловой энергии в механическую работу с помощью вращения ротора со специальными клиновидными лопатками, который приводит в движение вал турбины.

Далее рассматриваются только поршневые двигатели, так как только они получили широкое распространение в автомобильной промышленности. Основные причины тому: надежность, стоимость производства и обслуживания, высокая производительность.

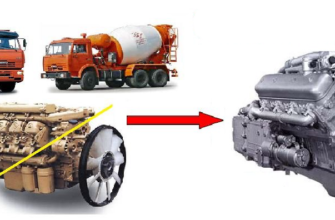

Устройство двигателя внутреннего сгорания

Первые поршневые ДВС имели лишь один цилиндр небольшого диаметра. В дальнейшем, для увеличения мощности сначала увеличивали диаметр цилиндра, а потом и их количество. Постепенно двигатели внутреннего сгорания приняли привычный нам вид. “Сердце” современного автомобиля может иметь до 12 цилиндров.

Наиболее простым является двигатель с рядным расположением цилиндров. Однако, с увеличением количества цилиндров растет и линейный размер двигателя. Поэтому появился более компактный вариант расположения — V-образный. При таком варианте цилиндры расположены под углом друг к другу (в пределах 180-ти градусов). Обычно используется для 6-цилиндровых двигателей и более.

Одна из основных частей двигателя — цилиндр (6), в котором находится поршень (7), соединенный через шатун (9) с коленчатым валом (12). Прямолинейное движение поршня в цилиндре вверх и вниз шатун и кривошип преобразуют во вращательное движение коленчатого вала.

На конце вала закреплен маховик (10), назначение которого придавать равномерность вращению вала при работе двигателя. Сверху цилиндр плотно закрыт головкой блока цилиндров (ГБЦ), в которой находятся впускной (5) и выпускной (4) клапаны, закрывающие соответствующие каналы.

Клапаны открываются под действием кулачков распределительного вала (14) через передаточные механизмы (15). Распределительный вал приводится во вращение шестернями (13) от коленчатого вала.

Для уменьшения потерь на преодоление трения, отвод теплоты, предотвращения задиров и быстрого износа трущиеся детали смазывают маслом. В целях создания нормального теплового режима в цилиндрах двигатель должен охлаждаться.

Но главная задача – заставить работать поршень, ведь именно он является главной движущей силой. Для этого в цилиндры должны подаваться горючая смесь в определенной пропорции (у бензиновых) или отмеренные порции топлива в строго определенный момент под высоким давлением (у дизелей). Топливо воспламеняется в камере сгорания, отбрасывает поршень с большой силой вниз, тем самым приводя его в движение.

Принцип работы двигателя

Из-за низкой производительности и высокого расхода топлива 2-тактных двигателей практически все современные двигатели производят с 4-тактными циклами работы:

- Впуск топлива;

- Сжатие топлива;

- Сгорание;

- Вывод отработанных газов за пределы камеры сгорания.

Точка отсчета — положение поршня вверху (ВМТ — верхняя мертвая точка). В данный момент впускное отверстие открывается клапаном, поршень начинает движение вниз и засасывает топливную смесь в цилиндр. Это первый такт цикла.

Во время второго такта поршень достигает самой нижней точки (НМТ — нижняя мертвая точка), при этом впускное отверстие закрывается, поршень начинает движение вверх, из-за чего топливная смесь сжимается. При достижении поршнем максимальной верхней точки топливная смесь сжата до максимума.

Третий этап – это поджигание сжатой топливной смеси с помощью свечи, которая испускает искру. В результате горючий состав взрывается и толкает поршень с большой силой вниз.

На заключительном этапе поршень достигает нижней границы и по инерции возвращается к верхней точке. В это время открывается выпускной клапан, отработанная смесь в виде газа выходит из камеры сгорания и через выхлопную систему попадает на улицу. После этого цикл, начиная с первого этапа, повторяется снова и продолжается в течение всего времени работы двигателя.

Описанный выше способ является универсальным. По такому принципу построена работа практически всех бензиновых моторов. Дизельные двигатели отличаются тем, что там нет свеч зажигания – элемента, который поджигает топливо. Детонация дизельного топлива осуществляется благодаря сильному сжатию топливной смеси. При такте «впуск» в цилиндры дизеля поступает чистый воздух. Во время такта «сжатие» воздух нагревается до 600О С. В конце этого такта в цилиндр впрыскивается определенная порция топлива, которое самовоспламеняется.

Системы двигателя

Вышеописанное представляет собой БЦ (блок цилиндров) и КШМ (кривошипно-шатунный механизм). Помимо этого современный ДВС состоит и из других вспомогательных систем, которые для удобства восприятия группируют следующим образом:

- ГРМ (механизм регулировки фаз газораспределения);

- Система смазки;

- Система охлаждения;

- Система подачи топлива;

- Выхлопная система.

ГРМ — газораспределительный механизм

Чтобы в цилиндр поступало нужное количество топлива и воздуха, а продукты сгорания вовремя удалялись из рабочей камеры, в ДВС предусмотрен механизм, называемый газораспределительным. Он отвечает за открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов, через которые в цилиндры поступает топливо-воздушная горючая смесь и удаляются выхлопные газы. К деталям ГРМ относятся:

- Распределительный вал;

- Впускные и выпускные клапаны с пружинами и направляющими втулками;

- Детали привода клапанов;

- Элементы привода ГРМ.

ГРМ приводится в действие от коленчатого вала двигателя автомобиля. С помощью цепи или ремня вращение передается на распределительный вал, который посредством кулачков или коромысел через толкатели нажимает на впускной или выпускной клапан и по очереди открывает и закрывает их.

Система смазки

В любом моторе есть множество трущихся деталей, которые необходимо постоянно смазывать, чтобы уменьшить потери мощности на трение и избежать повышенного износа и заклинивания. Для этого существует система смазки. Попутно с ее помощью решается еще несколько задач: защита деталей двигателя внутреннего сгорания от коррозии, дополнительное охлаждение деталей мотора, а также удаление продуктов износа из мест соприкосновения трущихся частей. Систему смазки двигателя автомобиля образуют:

- Масляный картер (поддон);

- Насос подачи масла;

- Масляный фильтр с редукционным клапаном;

- Маслопроводы;

- Масляный щуп (индикатор уровня масла);

- Указатель давления в системе;

- Маслоналивная горловина.

Система охлаждения

Во время работы мотора его детали соприкасаются с раскаленными газами, которые образуются при сгорании топливо-воздушной смеси. Чтобы детали двигателя внутреннего сгорания не разрушались из-за чрезмерного расширения при нагреве, их необходимо охлаждать. Охладить мотор автомобиля можно с помощью воздуха или жидкости. Современные моторы имеют, как правило, жидкостную схему охлаждения, которую образуют следующие части:

- Рубашка охлаждения двигателя;

- Насос (помпа);

- Термостат;

- Радиатор;

- Вентилятор;

- Расширительный бачок.

Система подачи топлива

Система питания для двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры и от сжатия отличаются друг от друга, хотя и имеют ряд общих элементов. Общими являются:

- Топливный бак;

- Датчик уровня топлива;

- Фильтры очистки топлива — грубой и тонкой;

- Топливные трубопроводы;

- Впускной коллектор;

- Воздушные патрубки;

- Воздушный фильтр.

В обеих системах имеются топливные насосы, топливные рампы, форсунки подачи топлива, сам принцип подачи одинаков: топливо из бака с помощью насоса через фильтры подается в топливную рампу, из которой попадает в форсунки. Но если в большинстве бензиновых двигателей внутреннего сгорания форсунки подают его во впускной коллектор мотора автомобиля, то в дизельных оно подается непосредственно в цилиндр, и уже там смешивается с воздухом.

Выхлопная система

Система выхлопа предназначена для отвода отработанных газов из цилиндров двигателя автомобиля. Основные детали, ее составляющие:

- Выпускной коллектор;

- Приемная труба глушителя;

- Резонатор;

- Глушитель;

- Выхлопная труба.

В современных двигателях внутреннего сгорания выхлопная конструкция дополнена устройствами нейтрализации вредных выбросов. Она состоит из каталитического нейтрализатора и датчиков, сообщающихся с блоком управления двигателем. Выхлопные газы из выпускного коллектора через приемную трубу попадают в каталитический нейтрализатор, затем через резонатор в глушитель. Далее через выхлопную трубу они выбрасываются в атмосферу.

Источник статьи: http://wikers.ru/articles/ustrojstvo-dvigatelya.html