- Автомобиль «инвалидка»: годы выпуска авто, технические характеристики, устройство, мощность и особенности эксплуатации

- История создания

- Технические характеристики

- Гамма двигателей

- Ходовая часть

- Мифы и факты о советской «инвалидке»

- Миф: СМЗ-СЗД — модернизированная версия «моргуновки»

- Миф: для своего времени СМЗ-СЗД обладала слишком примитивной конструкцией

- Факт: мощности мотоциклетного двигателя было недостаточно

- Миф: мотоколяска выдавалась каждому инвалиду бессрочно и бесплатно

- И факт, и миф: зимой эксплуатация мотоколяски была невозможна

- Факт: мотоколяска была самой массовой моделью Серпуховского автозавода

- МОТОКОЛЯСКА СЗД

Автомобиль «инвалидка»: годы выпуска авто, технические характеристики, устройство, мощность и особенности эксплуатации

Серпуховский автомобильный завод в 1970 году на смену мотоколяске С-ЗАМ выпустил четырехколесный двухместный автомобиль СМЗ-СЗД. «Инвалидками» такие машины именовались в народе по причине распространения через органы социального обеспечения среди инвалидов разных категорий с полной либо частичной оплатой.

Собесы выдавали мотоколяски сроком на пять лет. Бесплатный ремонт советского автомобиля «инвалидка» осуществлялся через два с половиной года эксплуатации. Владелец пользовался мотоколяской еще два с половиной года, после чего сдавал ее обратно в собес и получал новую. Далеко не все инвалиды, получавшие подобные транспортные средства, пользовались ими в дальнейшем.

Органы социального обеспечения организовывали обучение людей с ограниченными возможностями управлению мотоколяской, для чего требовалось водительское удостоверение категории «A».

История создания

Серпуховский автомобильный завод с 1952 по 1958 года выпускал трехколесный автомобиль-мотоколяску С-1Л, который на момент разработки маркировался как СЗЛ. Она сменилась знаменитой «моргуновкой» — моделью СЗА с брезентовым верхом и открытым кузовом, отличающейся четырехколесной конструкцией.

СЗА по многим параметрам не соответствовала требованиям, предъявляемым к автомобилям подобного типа. Это стало причиной стартовавшей в шестидесятых годах разработки нового поколения автомобилей совместно со специалистами из МЗМА, НАМИ и ЗИЛ. Созданный прототип «Спутник», получивший индекс СМЗ-НАМИ-086, так и не был запущен в серийное производство, и автозавод в Серпухове продолжил выпуск четырехколесной «моргуновки».

Конструкторский отдел СМЗ начал разработку нового поколения мотоколяски только в начале семидесятых годов и запустил созданный автомобиль в серийное производство под индексом СМЗ-СЗД.

Основные узлы, агрегаты и комплектующие мотоколяски во времена СССР широко применялись для собственноручного изготовления транспортных средств ввиду их легкости обслуживания, доступности и достаточной надежности. Описания и конструктивные особенности таких самоделок повсеместно публиковались в журналах «Техника молодежи» и «Моделист-Конструктор». Органы Собеса нередко передавали списанные модели «инвалидки» СМЗ-С3Д Станциям юного техника и Домам пионеров, где они использовались с аналогичными целями и давали возможность подрастающему поколению изучать автомобилестроение.

Технические характеристики

Автомобиль «инвалидка» из СССР оснащался задним приводом, двухместным салоном, двухдверным кузовом купе, трехспицевым рулевым колесом с подрулевыми переключателями, задним расположением двигателя. Несмотря на критерии, характерные для спорткаров, детище совестного автопрома выглядит совсем иначе. Фото «инвалидки» может вогнать в ступор, однако такое чудо конструкторской мысли выпускалось на протяжении 27 лет. В период с 1970 по 1997 года с конвейеров Серпуховского автозавода сошло свыше 223 тысяч автомобилей.

Кузов мотоколяски был собран из штампованных комплектующих. При длине в 2825 миллиметров авто «инвалидка» обладало внушительным весом — 498 килограмм, что в сравнении с той же «Окой», к примеру, было довольно-таки много: четырехместный автомобиль весил 620 килограмм.

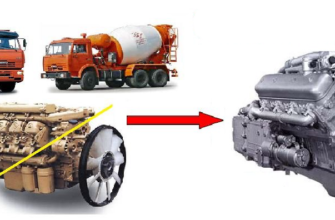

Гамма двигателей

Первые несколько лет серийного производства мотоколяска комплектовалась одноцилиндровым 350-кубовым двигателем мощностью 12 лошадиных сил, позаимствованным у мотоцикла «ИЖ-Планета 2». Несколько позже автомобиль «инвалидка» из СССР начал оснащаться 14-сильным мотором от ИЖ-Планета 3. Учитывая повышенные эксплуатационные нагрузки, инженерами было принято решение о дефорсировании двигателей с целью повышения их рабочего ресурса и эластичности. Силовая установка была дополнена системой принудительного воздушного охлаждения, прогоняющей воздух через цилиндры. Расход горючей смеси у компактной «инвалидки» СЗД был немаленький: на 100 километров пробега потреблялось 7 литров масляно-бензиновой смеси. Объем топливного бака составлял 18 литров, а подобные аппетиты не возмущали владельцев только благодаря низкой стоимости топлива в те годы.

Ходовая часть

В паре с двигателем от «инвалидки» шла четырехступенчатая механическая трансмиссия с характерным для мотоциклов алгоритмом переключения скоростей: нейтраль располагалась между первой и второй ступенями, а включение передач было последовательным. Задний ход автомобиля осуществлялся благодаря реверс-редуктору, активируемому отдельным рычагом.

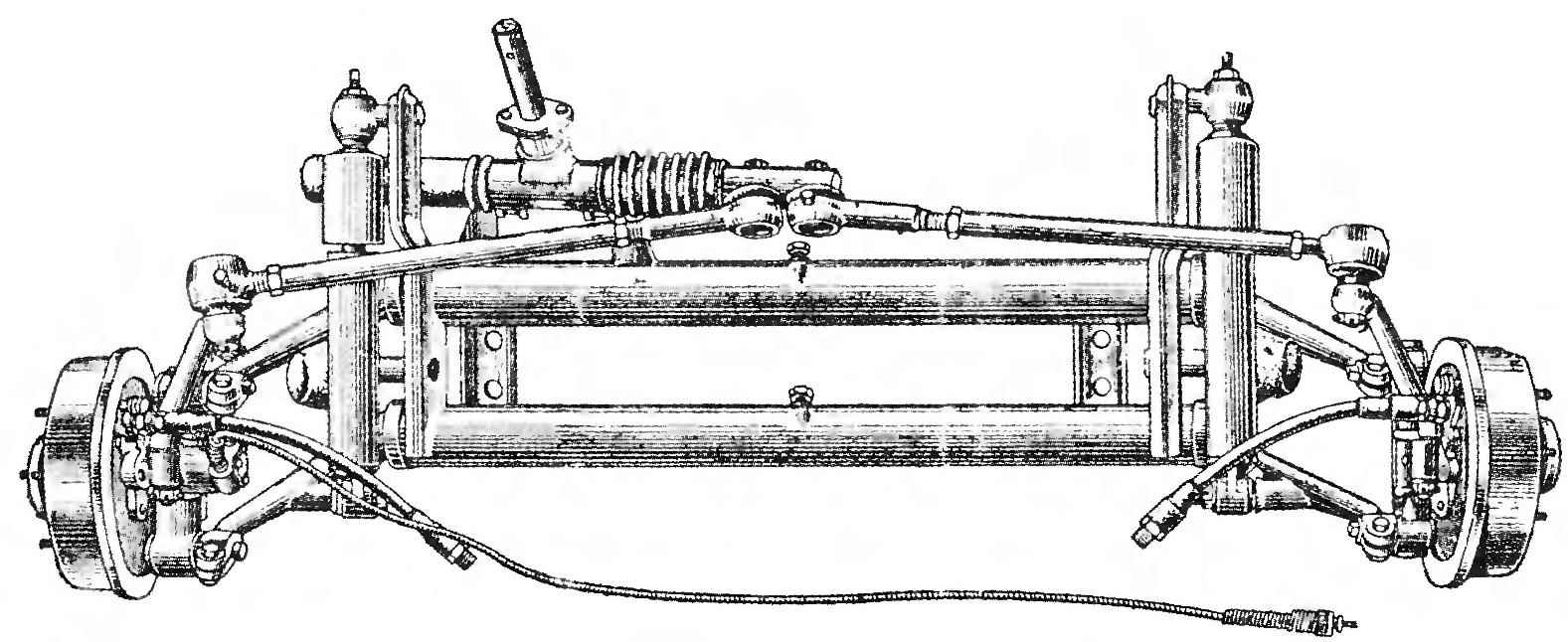

Подвеска автомобиля «инвалидка» независимая, торсионного типа, спереди с двухрычажной конструкцией, сзади — с одним рычагом. 10-дюймовые колеса оснащены стальными разборными дисками. Тормозная система представлена барабанными механизмами и гидравлическим приводом, подключенным к ручному рычагу.

Производителем указывалась максимальная скорость в 60 км/час, однако на практике мотоколяску можно было разогнать только до 30-40 км/час. Установленный на инвалидку мотор от мотоцикла нещадно дымил и был слишком громким, благодаря чему услышать мотоколяску можно было за несколько минут до ее появления в поле зрения. Комфортной поездку на таком автомобиле назвать сложно, однако его до сих пор можно встретить на дорогах в селах и провинциальных городах.

Мифы и факты о советской «инвалидке»

Крохотный автомобиль, тарахтенье которого можно было услышать в самых разных уголках страны в конце прошлого века, привлекал немало внимания и был прозван «инвалидкой». Несмотря на более чем скромные габариты и необычную внешность, нашедшую отражение в многочисленных фото, «инвалидка» выполняла важную задачу, являясь специальным транспортным средством, предназначенным для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Пожалуй, именно эта особенность и стала причиной того, что рядовые автолюбители не имели должного представления о технической составляющей мотоколяски. В связи с этим рядовые граждане сильно заблуждались по поводу автомобиля «инвалидки», что послужило прекрасной почвой для появления большого количества мифов, идущих вразрез с существующими фактами.

Миф: СМЗ-СЗД — модернизированная версия «моргуновки»

У большинства автомобилей, выпущенных во времена СССР, было эволюционное развитие: к примеру, ВАЗ-2106 трансформировался из ВАЗ-2103, а на базе АЗЛК М-412 был разработан «сороковой» «Москвич».

Существенным отличием третьего поколения мотоколяски авторства Серпуховского завода было то, что создавалась она, по сути, на основе нового двигателя от Ижевского машиностроительного завода, и получила цельнометаллический кузов закрытого типа несмотря на то, что на первых этапах проекта в качестве материала предлагался стеклопластик. И в задней, и в передней подвеске торсионы с продольными рычагами заменили классические пружины.

С предшествующей моделью автомобиль «инвалидку» объединяет разве что только концепция четырехколесной двухместной мотоколяски, во всем остальном же СМЗ-СЗД является полностью самостоятельной конструкцией.

Именно поэтому СМЗ-С3Д следует считать самостоятельной конструкцией, которую с предшественницей объединяет разве что концепция – двухместная четырехколесная мотоколяска.

Миф: для своего времени СМЗ-СЗД обладала слишком примитивной конструкцией

Для большинства автолюбителей «инвалидка» была слишком убогим и отсталым автомобилем. Относиться к мотоколяске как к современному транспортному средству не позволяла как ее техническая составляющая — двухтактный одноцилиндровый двигатель, так и внешний вид с плоскими стеклами, простым, но функциональным экстерьером и полным отсутствием интерьера как такового (последнее, кстати, отражено на многочисленных фото). Автомобиль «инвалидка», впрочем, по многим конструктивным решениям и уникальным характеристикам являлся вполне прогрессивным и в какой-то степени инновационным транспортным средством.

По меркам своего времени применявшийся в СМЗ-СЗД плоскопараллельный дизайн был весьма актуален. Автомобиль комплектовался независимой подвеской, двигателем с поперечным размещением, рулевым управлением реечного типа, объединенным с независимой передней подвеской, тросовым приводом сцепления, гидравлической тормозной системой, автомобильной оптикой и 12-вольтовым электрооборудованием, что было весьма неплохо для мотоколяски.

Факт: мощности мотоциклетного двигателя было недостаточно

Советские автолюбители весьма скептически, а порой и вовсе негативно относились к мотоколяске, значительно замедляющей поток автомобилей.

Двигателя ИЖ-П2, дефорсированного до 12 лошадиных сил, для автомобиля весом почти 500 килограмм оказалось недостаточно, что сказалось на динамических показателях автомобиля. «Инвалидки» по этой причине с осени 1971 года начали комплектоваться более мощной версией силового агрегата, получившей индекс ИЖ-П3. Впрочем, установка 14-сильного двигателя проблемы не решила: обновленная мотоколяска была слишком громкой, оставшись при этом крайне медленной. Максимальная скорость автомобиля с десятикилограммовым грузом и двумя пассажирами составляла всего 55 км/час, причем динамика разгона была откровенно плохой. К сожалению, производитель не рассматривал вариант установки на автомобиль «инвалидку» более мощного двигателя.

Миф: мотоколяска выдавалась каждому инвалиду бессрочно и бесплатно

Стоимость СМЗ-СЗД на конец восьмидесятых годов составляла 1100 рублей. Органы соцобеспечения распространяли мотоколяски среди людей с ограниченными возможностями, причем предлагался вариант как полной, так и частичной оплаты. Бесплатно автомобиль выдавался только инвалидам первой группы: ветеранам Великой Отечественной войны, людям, получившим инвалидность во время службы в Вооруженных Силах или на производстве. Инвалидам третьей группы мотоколяска предлагалась по цене приблизительно в 220 рублей, однако требовалось простоять в очереди от пяти до семи лет.

Условия выдачи автомобиля «инвалидки» предполагали пятилетнее использование и одноразовый капитальный ремонт спустя два с половиной года с момента получения транспорта. Новый экземпляр инвалид мог получить только после сдачи предыдущей модели в органы Собеса. Но это в теории, на практике же оказалось, что некоторые инвалиды могли эксплуатировать несколько машин подряд. Бывали случаи, когда полученная «инвалидка» не эксплуатировалась на протяжении всех пяти лет ввиду отсутствия необходимости в ней, однако от подобных подарков со стороны государства люди не отказывались.

В водительском удостоверении человека с ограниченными возможностями, управлявшего до получения инвалидности автомобилем, вычеркивались все категории и ставилась отметка «мотоколяска». Для инвалидов, не имевших ранее водительских прав, были организованы специальные курсы, обучающие управлению мотоколяской. По окончании обучения им выдавалось специальное удостоверение особой категории, допускавшей к управлению только автомобилем «инвалидкой». Стоит отметить, что подобный транспорт не останавливался сотрудниками ГАИ для проверки документов.

И факт, и миф: зимой эксплуатация мотоколяски была невозможна

Отсутствие привычной для всех автолюбителей системы отопления в СМЗ-СЗД объяснялось установленным мотоциклетным двигателем. Несмотря на это, комплектация автомобиля предусматривала автономный бензиновый отопитель, что было характерно для автомобилей, оснащенных моторами с воздушным охлаждением. Отопитель был довольно капризен и требователен в обслуживании, однако позволял прогреть салон автомобиля до приемлемой температуры.

Отсутствие стандартной системы отопления было скорее преимуществом «инвалидок», чем недостатком, поскольку избавляло владельцев от ежедневной необходимости в смене воды, поскольку в семидесятых годах прошлого века антифризом пользовались редкие владельцы «Жигулей», в то время как на всех остальных транспортных средствах использовалась обычная вода, которая замерзала при низких температурах.

В теории автомобиль «инвалидка» подходил для эксплуатации в зимнее время года куда лучше, чем те же «Волги» или «Москвичи», поскольку ее двигатель легко заводился, однако на практике оказывалось, что внутри диафрагменного бензонасоса образовывался мгновенно замерзающий конденсат, из-за которого двигатель отказывался заводиться и глох на ходу. По этой причине в холодное время года большинство людей с ограниченными возможностями не эксплуатировали СМЗ-СЗД.

Факт: мотоколяска была самой массовой моделью Серпуховского автозавода

Темпы производства на автомобильном заводе в Серпухове в семидесятые годы начали активно наращиваться с целью улучшения количественных показателей и перевыполнения плана, что в те времена было весьма характерно для всех советских заводов. По этой причине завод в кратчайшие сроки вышел на новый уровень с ежегодным выпуском более десяти тысяч мотоколясок. В пиковый период, пришедшийся на середину семидесятых, за год производилось более 20 тысяч «инвалидок». За весь срок производства — с 1970 по 1997 год — с конвейера Серпуховского автозавода вышло более 230 тысяч СМЗ-СЗД и ее модификации СМЗ-СЗЕ, предназначенной для людей, управлявших автомобилем одной рукой и одной ногой.

На территории стран СНГ ни до, ни после не выпускался ни один автомобиль для людей с ограниченными возможностями в таких количествах. Компактная, необычная и довольно забавная машинка из Серпухова смогла подарить тысячам инвалидов свободу передвижения.

Источник статьи: http://fb.ru/article/390316/avtomobil-invalidka-godyi-vyipuska-avto-tehnicheskie-harakteristiki-ustroystvo-moschnost-i-osobennosti-ekspluatatsii

МОТОКОЛЯСКА СЗД

А их в ту пору было немало — по нынешним подсчётам, свыше трёх миллионов. Большинство вчерашних бойцов-орденоносцев растворилось в необъятных просторах нашей страны, однако немало осело и в городах, в том числе и в столице нашей Родины. И единственным их транспортным средством была в то время сколоченная из дощечек тележка на шарикоподшипниках, укомплектованная парой грубых, напоминающих утюги деревяшек, которыми инвалиды, отталкиваясь от дороги, приводили её в движение…

Первая моторизованная трёхколёсная инвалидная коляска «Киевлянин», сделанная на базе 98-кубового мотоцикла

с тем же названием, напоминала двухместный диван, к которому приделали переднюю часть мотоцикла. Правда, вместо мотоциклетного руля водитель трицикла пользовался длинным рычагом. Скорость такого гибрида, ничем не защищенного от непредсказуемой внешней среды, не превышала 30 км/ч.

Следующая, более комфортабельная мотоколяска, получившая название С1Л, была спроектирована в ЦКБ мотоциклостроения. Серийное производство этого транспортного средства было развёрнуто на Серпуховском мотоциклетном заводе (СМЗ).

Небольшая историческая справка. СМЗ начал свою деятельность в 1939 году. Поначалу на нём выпускали небольшими сериями отечественные мотоциклы типа МЛЗ и J18, а во время войны организовали ремонт немецких трофейных мотоциклов и сборку тех, что поступали в страну по ленд-лизу — американских Indian и Harley.

Двухместная трёхколёсная мотоколяска С1Л разительно отличалась от «Киевлянина» — она имела металлический кузов с парой дверей и откидной брезентовый тент, защищавший экипаж от непогоды.

Каркас кузова мотоколяски был сварен из тонкостенных труб, на который навешивались стальные панели. Задняя подвеска — независимая, пружинная, на поперечных рычагах. Колёса — с шинами размерностью 4,50 — 9.

В 1956 году трицикл модернизировали — установили на него двухтактный двигатель ИЖ-49 рабочим объёмом 350 см3 и мощностью 7,5 л.с., что позволило машине, получившей название СЗЛ, развивать «бешеную» скорость в 55 км/ч.

В 1957 году в конструкторском отделе СМЗ совместно с НАМИ разработали более современную мотоколяску СЗА — в серию её запустили в 1958 году.

Новую машину сделали четырёхколёсной, с шинами размерностью 5,0 — 10 и с торсионной подвеской передних колёс — такой же, как у автомобиля Volkswagen. Упругие элементы подвески — пластинчатые торсионы — располагались в поперечно расположенных цилиндрических корпусах, приваренных к продольным трубчатым лонжеронам рамы. К ним же крепились и рычаги независимой пружинной подвески задних колёс с фрикционными амортизаторами.

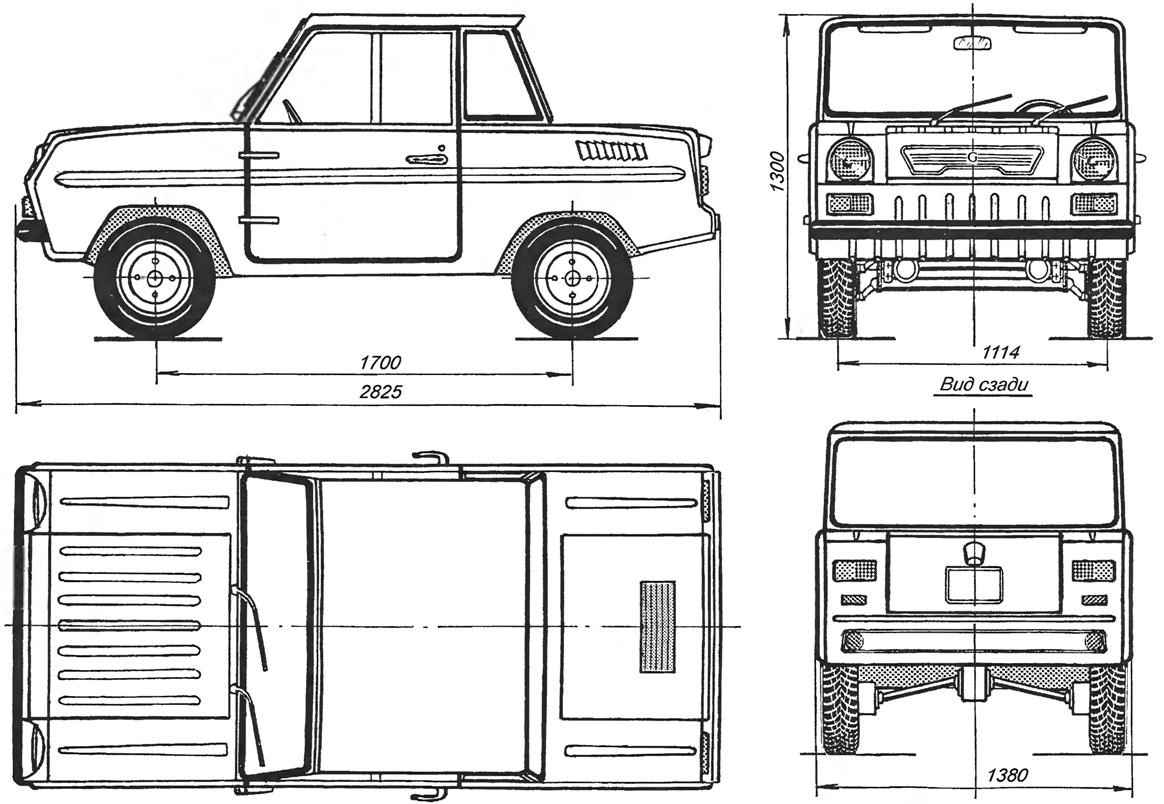

Основные размеры мотоколяски СЗД.

Силовой агрегат — двухтактный мотоциклетный двигатель ИЖ-49 в блоке с четырёхступенчатой коробкой передач — располагался в задней части кузова. Мотор оснащался системой принудительного воздушного охлаждения, состоящей из центробежного вентилятора и металлического кожуха. Запуск мотора производился с помощью электрического стартёра, однако двигатель можно было также заводить и вручную, с помощью установленного в салоне рычага пускового устройства.

Кстати, двухтактный двигатель СЗА потреблял не бензин, а топливную смесь, состоящую из бензина с октановым числом 72, и масла марки АС-8 в соотношении 20:1, что создавало дополнительные трудности — в ту пору и бензин-то купить было непросто, а достать масло — ещё труднее.

Картер главной передачи, содержащий дифференциал с коническими шестернями и реверс (передачу заднего хода), был установлен под двигателем. Крутящий момент от мотора к главной передаче передавался втулочно-роликовой цепью — трансмиссия такого типа обеспечивала по четыре передачи как для движения вперёд, так и задним ходом. Впрочем, для заднего хода водители использовали, как правило, лишь первую скорость.

Тормоз у мотоколяски был ручным, с механическим приводом на задние колёса.

Снаряжённая масса мотоколяски составляла 425 кг, что было многовато для десятисильного моторчика, поэтому максимальная скорость машины составляла лишь 60 км/ч. Несмотря на небольшую мощность, двигатель расходовал около 5 л /100 км.

С 1968 года СМЗ начал выпускать модернизированную мотоколяску, получившую название СЗА-М. Машину оснастили более эффективным глушителем, гидравлическими телескопическими амортизаторами, резиновыми шарнирами полуосей и другими, менее значимыми нововведениями.

Справедливости ради, следует отметить, что утилитарная мотоколяска СЗА содержала в своей конструкции ряд элементов, используемых в нашей стране впервые — в «большом» автопроме они появились лишь через годы. В частности, в системе рулевого управления впервые была использована реечная зубчатая передача — следующим отечественным автомобилем, оснащённым этим механизмом, стал ВАЗ-2108, запущенный в серию в 1984 году.

Стоит упомянуть и независимую заднюю подвеску на продольных рычагах — в ту пору почти все легковые автомобили оснащались неразрезной задней балкой, а независимая подвеска была разве что у «горбатого» «Запорожца» ЗАЗ-965.

Ну и, конечно, тросовый привод сцепления, которым ныне оснащаются практически все легковушки. Впрочем, на мотоколяске он появился вынужденно, поскольку мотоциклетный двигатель рассчитан именно на такой привод.

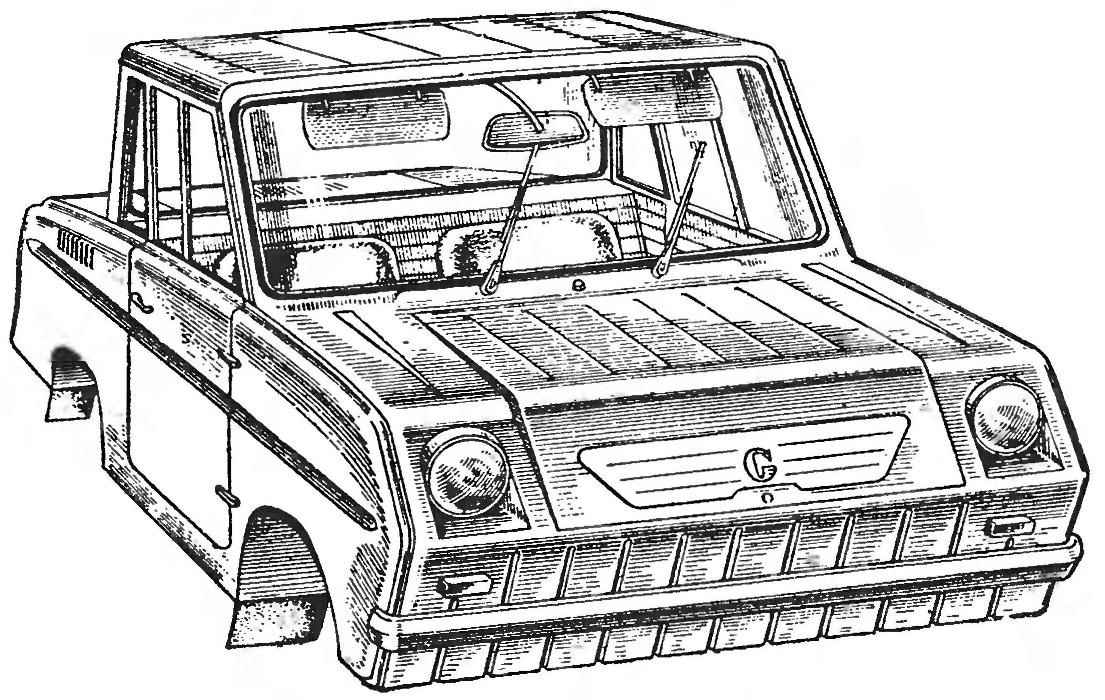

Подготовка к производству новой мотоколяски началась в апреле 1967 года, выпускать её начали в 1970 году. Конструкторы и производственники предполагали выпуском СЗД избавиться от ряда недостатков присущих СЗА. Так, в отличие от предшественников, новый автомобильчик имел цельнометаллический кузов, однако масса машины, по сравнению с СЗА, имевшей металлический кузов каркасного типа, не снизилась, а увеличилась аж на 70 килограммов!

Багажник был крошечным — в нём размещались запаска и отопитель, а для багажа места практически не оставалось. Именно поэтому многие владельцы оснащали свои мотоколяски самодельными крышевыми багажниками, что конструкцией машины не предусматривалось.

Салон автомобильчика, к удивлению владельцев, оказался более просторным, чем у предшественников. 12-сильный мотор ИЖ-П2 (в дальнейшем — 14-сильный ИЖ-ПЗ) разгонял машину до 55 км/ч (следует заметить, что мотоциклетные варианты этих моторов были мощнее — соответственно, 15,5 и 18 л.е., ну а модификации двигателей для мотоколясок дефорсировали для увеличения их ресурса).

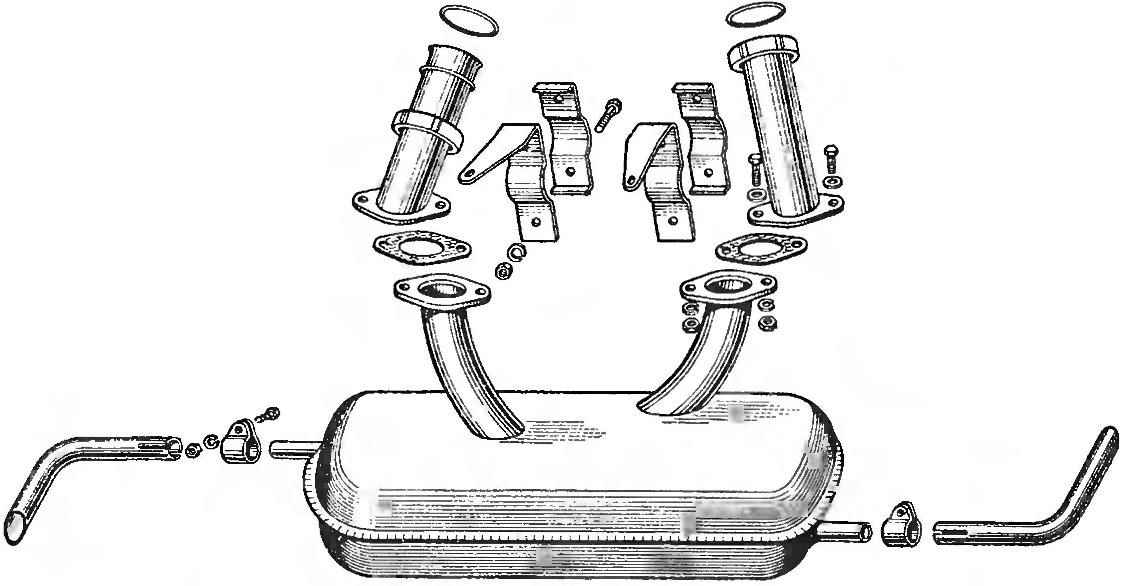

Карбюратор — типа К-36Е, достаточно примитивный по нынешним понятиям (впоследствии его заменили более совершенным К-62).

Глушитель — сварной, неразборный, с парой выхлопных труб небольшого диаметра, что выглядело весьма забавно. Система охлаждения мотора — воздушная, принудительная. Сцепление — мотоциклетного типа: многодисковое, в масляной ванне. Коробка переключения передач (равно как и механизм сцепления) располагалась в одном блоке с двигателем; алгоритм переключения: движением рычага от нейтрали вперед — первая передача; от нейтрали последовательными движениями назад — соответственно, вторая, третья и четвёртая.

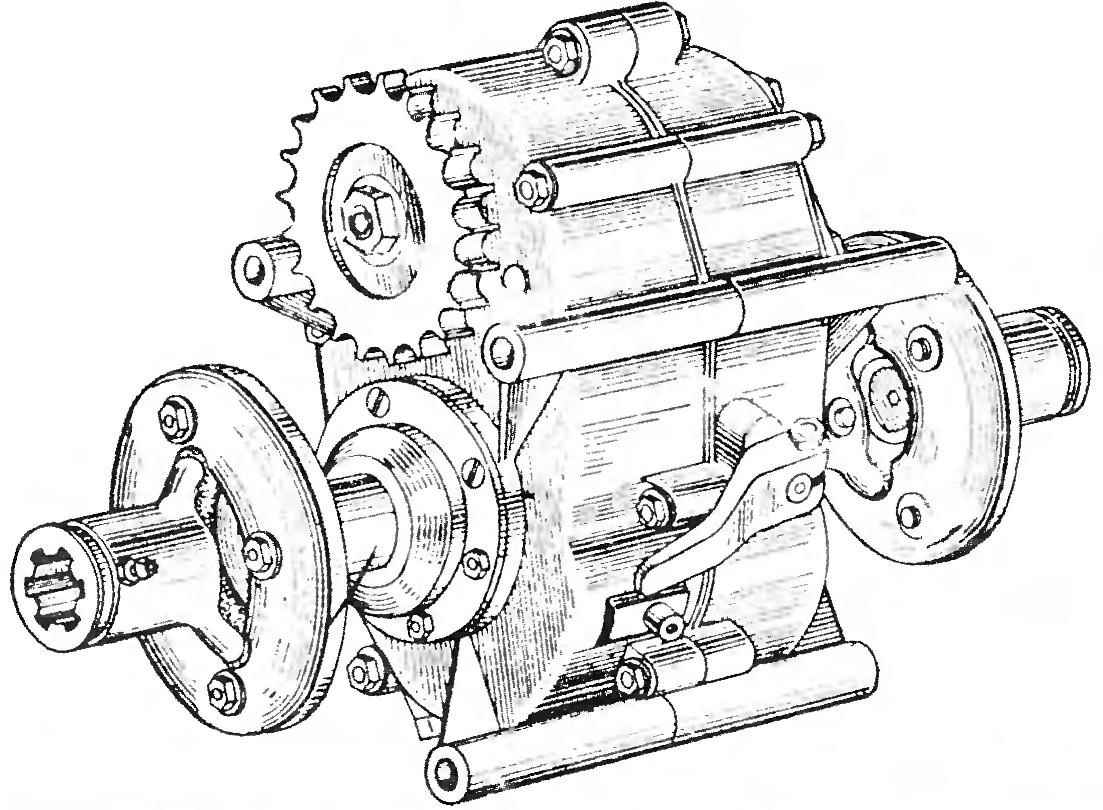

Механизм главной передачи представлял собой редуктор на прямозубых цилиндрических шестернях с передаточным числом 2,08. Дифференциал собран из двух конических шестерён и пары шестерён-сателлитов. Реверс-редуктор (передача заднего хода) образован тремя цилиндрическими шестернями с передаточным числом 1,84.

Электрооборудование машины было рассчитано на номинальное напряжение в 12 В, генератор типа Г-108-М — автомобильный, постоянного тока, мощностью 250 Вт. В состав электрооборудования мотоколяски входили также фары, подфарники, передние и задние фонари указателей поворота, задний фонарь освещения номерного знака и фонарь стоп-сигнала, а также стеклоочиститель с электроприводом и звуковой сигнал.

Оснащение контрольно-измерительными приборами было более чем скромным — оно состояло из спидометра и амперметра.

Подвеска как передних, так и задних колёс — независимая, торсионная. Амортизаторы — телескопические, гидравлические, двустороннего действия. Колёса — штампованные, дисковые, разборные.

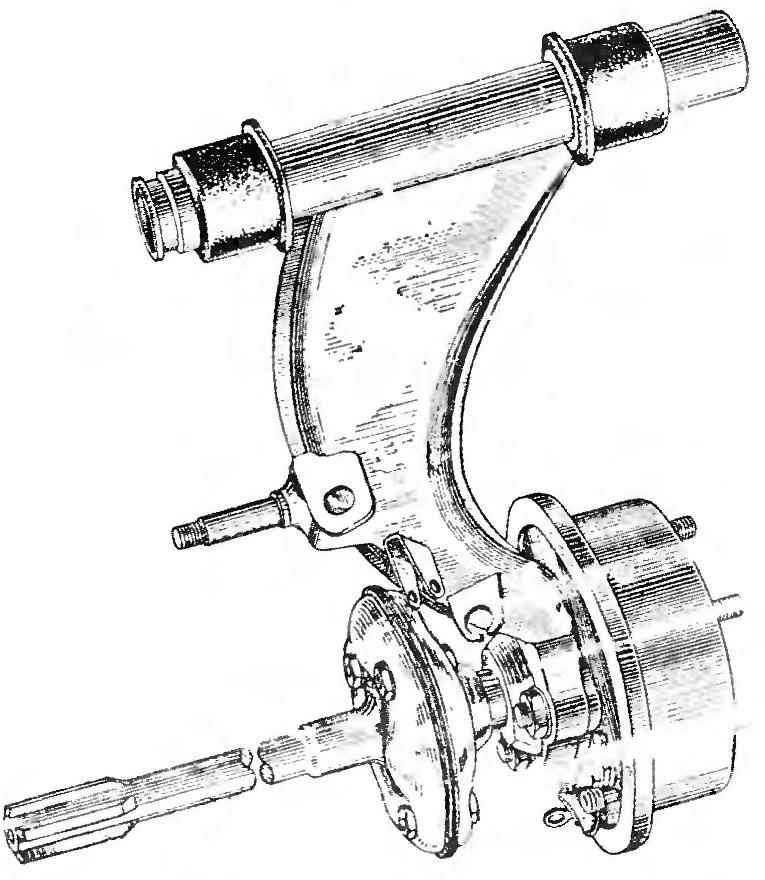

Передняя подвеска мотоколяски СЗД в сборе с системой рулевого управления.

Ёмкость топливного бака составляла 18 литров — при езде на эксплуатационной скорости по шоссе полной заправки хватало на 220 — 260 км.

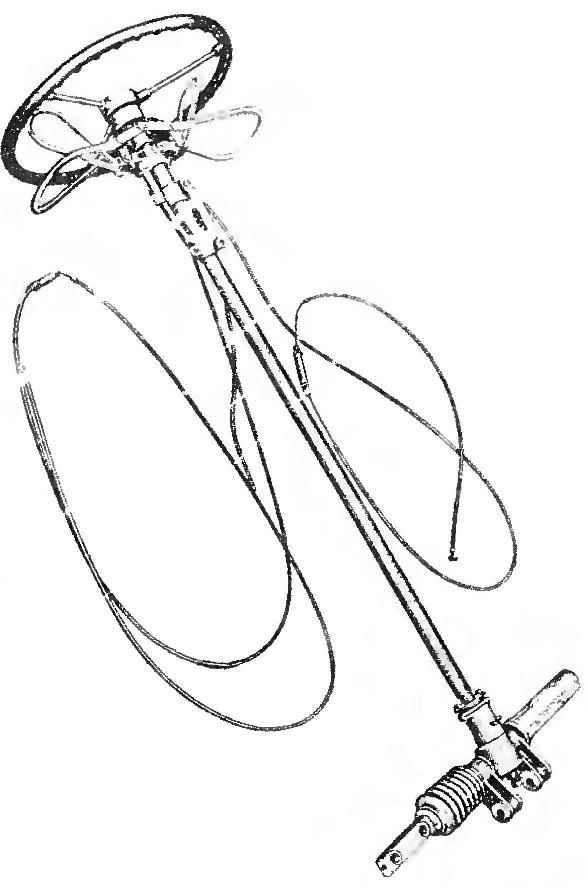

Механизм рулевого управления с приводом «газа» и сцепления.

Интересно, что мотоколяска СЗД была рассчитана лишь на управление с помощью рук — педалей у неё не было. Рукоятки привода «газа» и сцепления располагались на руле, тормозной рычаг и рычаг КПП были установлены справа от водителя. Впрочем, небольшой серией с иным расположением органов управления выпускался и вариант для водителей с одной рукой и одной ногой.

Реверс-редуктор мотоколяски (главная передача).

В эксплуатации СЗД были просты и неприхотливы. Немало водителей обслуживали и ремонтировали свои мотоколяски самостоятельно, чему в немалой степени способствовало и то, что запчасти для моторов можно было приобретать не только в специализированных магазинах, но и в тех, где продавались детали для двигателей мотоциклов «ИЖ-Планета».

Следует заметить, что в СССР созданием инвалидных транспортных средств занимались не только на СМЗ, но и на Запорожском автозаводе. В частности, ЗАЗ серийно выпускал пять разновидностей автомобиля ЗАЗ-968 для водителей с различными вариантами инвалидности.

Рычаг задней подвески.

Как уже упоминалось, мотоколяски выдавались инвалидам органами социального обеспечения бесплатно, и через пять лет они подлежали списанию и замене новыми. Однако в ряде городов списанные мотоколяски не утилизировались, а передавались в клубы и на станции юных техников. Как оказалось, эти мини-машины оказались прекрасным «конструктором» для технического творчества молодёжи — из них при желании можно было собрать багги «нулевого» класса, компактные легковушки самых различных схем — от седанов до кабриолетов и от мини-вэнов до микроавтобусов, а также снегоходы различных конструкций и типов. Немало этих универсальных «наборов конструктора» «в порядке исключения» доставалось и самодеятельным конструкторам.

Мотоколяска СЗА в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

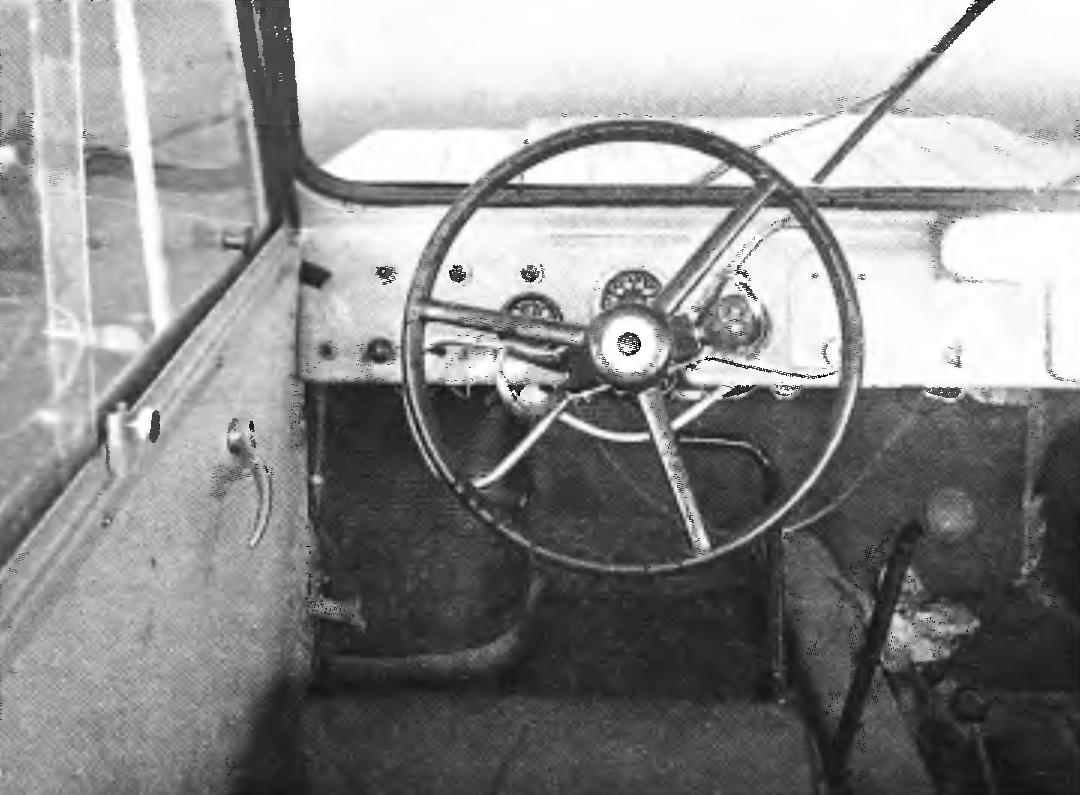

Рабочее место водителя. Приборная доска не баловала его обилием указателей — лишь спидометр да амперметр.

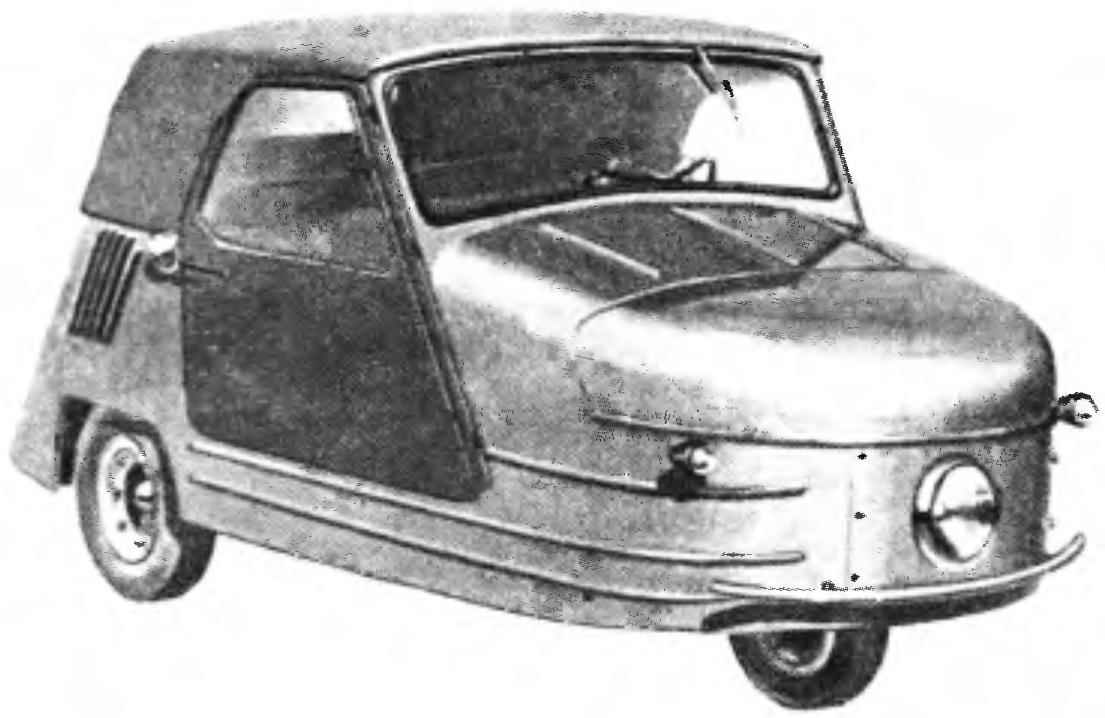

Мотоколяска-кабриолет СЗА (1957 г.)

Мотоколяска с металлическим кузовом СЗД (1970 г.)

Технические характеристики мотоколяски СЗД

Ширина, мм — 1380

Высота (без нагрузки), мм — 1300

Клиренс, мм — 170—180

Сухая масса, кг — 465

Снаряжённая масса, кг — 498

Масса с полной нагрузкой, кг — 658

Наибольшая скорость, км/ч — 55

Эксплуатационный расход топлива, л/100 км — 7 — 8

Ёмкость топливного бака, л — 18

Двигатель, тип — ИЖ-П2 (ИЖ-ПЗ)

Максимальная мощность, л.с. — 12(14)

Рабочий объём, см3 — 346

Топливо — бензин А-72 в смеси с моторным маслом

Охлаждение — воздушное, принудительное

Сцепление — многодисковое, в масляной ванне

Передняя подвеска — независимая, торсионная

Задняя подвеска — независимая торсионная

Тормоза — барабанные, колодочные, с гидроприводом

Номинальное рабочее напряжение, В. — 12

Мощность генератора, Вт — 250

Одной из самых стильных машин, сделанных на базе агрегатов мотоколяски СЗА, стал автомобиль «Муравей», спроектированный известным дизайнером 1960-х — 1970-х годов Э.Молчановым и построенный московским инженером О.Ивченко. Автомобиль в своё время получил первую премию на всесоюзном смотре-конкурсе любительских конструкций, а всенародную известность снискал после выхода на экран замечательного фильма «Гонщики», где «Муравей» снимался в качестве «актёра» вместе с блистательными О. Янковским и Е. Леоновым.

Видео:

Источник статьи: http://modelist-konstruktor.com/avtosalon/motokolyaska_szd