Двигатели пожарного автомобиля общего применения

Принципиальная схема поршневого двигателя внутреннего сгорания. Поршневой двигатель внутреннего сгорания представляет собой совокупность механизмов и систем: кривошипного механизма, механизмов газораспределения и передач, системы питания, смазки, охлаждения, зажигания и запуска.

Преобразование прямолинейного возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала обеспечивает кривошипный механизм. Он состоит из цилиндра 2 (рис. 2.1), картера 1, поршня 3, шатуна 5 и коленчатого вала 6. В головке блока цилиндров размещаются впускные и выпускные клапаны механизма газораспределения, а также свеча зажигания 4 (в дизельном двигателе —форсунка).

На рис. 2.1 показана внутренняя (верхняя) мертвая точка — в. м. т. В этом положении расстояние от поршня до оси коленчатого вала наибольшее. В наружной (нижней) мертвой точке — н. м. т. расстояние от поршня до оси коленчатого вала наименьшее. Расстояние между мертвыми точками называется ходом поршня S, мм. Ход поршня и диаметр цилиндра D, мм, — основные параметры двигателя.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Отношение полного объема цилиндра Va к объему камеры сжатия Vc называется степенью сжатия е, т. е. е = VJVC . Степень сжатия показывает, во сколько раз изменяется объем внутренней полости цилиндра при перемещении поршня от одной мертвой точки до другой. Степень сжатия карбюраторных двигателей обычно находится в пределах 4—10 (у грузовых 6—6,5), а у дизелей — 14—17. Высокая степень сжатия у дизелей —одна из трудностей их пуска.

Рабочий цикл четырехтактного двигателя. При перемещении поршня внутри цилиндра двигателя в определенной последовательности происходит ряд процессов. Совокупность ряда последовательных процессов называется рабочим циклом. Газы, участвующие в осуществлении рабочего цикла, называются рабочим телом.

Рабочий цикл характеризуется изменением параметров состояния рабочего тела. Изменение давления газов в цилиндре за цикл представляют в виде графика, называемого индикаторной диаграммой. Такую диаграмму снимают на работающем двигателе прибором-индикатором. Диаграмму записывает самописец прибора за два оборота коленчатого вала. При этом поршень совершает четыре хода (по два хода от н. м. т. к в. м. т. и наоборот). Часть цикла, соответствующая одному ходу поршня, называется тактом.

Индикаторную диаграмму строят в координатах р — V. На рис. 2.2 по горизонтальной оси отложен объем цилиндра (или ход поршня S), а по вертикальной —давление газов в цилиндре. Горизонтальной линией показано атмосферное давление.

Рис. 2.1. Принципиальная схема двигателя внутреннего сгорания:

1 — картер; 2 — цилиндр; 3 — поршень; 4 — свеча (форсунка); 5 — шатун; 6 — коленчатый вал

Обеспечение хорошей очистки камер сгорания от отработавших газов и повышения пополнения их свежим зарядом достигается согласованием открытия и закрытия клапанов газораспределения.

Рис. 2.2. Индикаторная диаграмма четырехтактного двигателя

Процессы выпуска и впуска (b—г—а) обеспечивают смену рабочего тела в цилиндре и называются процессами газообмена. На их. осуществление затрачивается часть энергии, полученной в рабочей части цикла.

Среднее эффективное давление — это та часть среднего индикаторного давления, которая идет на создание эффективной мощности.

Двигатели конструируют и изготовляют так, чтобы значение Nt было наибольшим, a JVM — наименьшим. Однако их значения зависят от условий эксплуатации: температуры охлаждающей жидкости и частоты вращения коленчатого вала. Так, со снижением температуры охлаждающей жидкости ухудшаются процессы смесеобразования, становится большим теплоотвод. Это приводит к снижению индикаторной мощности. При понижении температуры увеличивается вязкость масла. Так, при уменьшении температуры моторных масел от 200 до 0 °С их вязкость увеличивается в 140— 150 раз. Это приводит к увеличению NM и, следовательно, к снижению Ne.

В характеристиках двигателей указывается Ne, которую они развивают при эксплуатационных температурах охлаждающей жидкости (обычно 75—85 °С) и частотах вращения коленчатых валов. Поэтому становится важным содержать пожарные автомобили в отапливаемых гаражах и быстро разогревать двигатели до эксплуатационных температур.

Скоростные характеристики двигателя. Скорость и маневренность пожарного автомобиля определяются энергетическими и экономическими показателями двигателя при его работе на различных режимах в условиях эксплуатации.

Основными показателями работы двигателя являются: крутящий момент, эффективная мощность, удельный и часовой расход топлива. Эти показатели снимают на специальных стендах в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, при постоянном положении органа подачи топлива и температуры охлаждающей жидкости.

Кривые, характеризующие применение основных показателей работы двигателя в зависимости от частоты вращения его коленчатого вала, называются скоростными характеристика м и. Скоростная характеристика, полученная при полной подаче топлива, называется внешней характеристикой. Скоростные характеристики, полученные при других положениях органов подачи топлива, называются частичными.

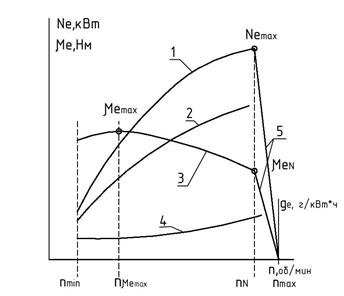

Общий вид внешней характеристики представлен на рис. 2.3. Характерные частоты вращения коленчатого вала показаны на внешней характеристике при работе двигателя под нагрузкой (минимальные значения /гшШ); максимальном значении крутящего момента пм; минимальном удельном расходе топлива ng( ; максимальной мощности nlV; включении регулятора лрег и холостом ходе двигателя с регулятором (наименьшие значения «„„*)• С увеличением частоты вращения коленчатого вала увеличивается Ne (кривая 1). При некотором значении п она достигает максимума, а затем уменьшается. Это обусловлено увеличением механических потерь, ухудшением смесеобразования и цикловой подачи топлива.

Увеличение удельного расхода (кривая 4) топлива при уменьшении п обусловлено увеличением отдачи теплоты в систему охлаждения и ухудшением процесса горения. Рост ge при увеличении п обусловливается увеличением механических потерь и догоранием топлива в такте рабочего хода (расширения).

Изменение крутящего момента характеризует приспособляемость двигателя, т. е. его способность преодолевать увеличение сопротивлений движению автомобиля (без воздействия со стороны водителя).

Рис. 2.3. Внешняя диаграмма двигателя

Следовательно, при эксплуатационных тепловых режимах до 8% мощности затрачивается на преодоление сопротивлений в механизмах трансмиссий.

После запуска двигатель развивает 30—50% мощности, и потери в трансмиссиях увеличиваются. Мощность, подводимая к колесам пожарного автомобиля, становится очень малой (кривая 3), и автомобиль не может развивать высокую скорость движения’, поэтому необходимо содержать двигатели в разогретом состоянии и предпринимать все меры для быстрого разогрева двигателя после пуска.

Техническое обслуживание механизмов двигателя. Двигатель — источник энергии на пожарном автомобиле. От его исправности и развиваемой им мощности зависит оперативная подвижность пожарного автомобиля и интенсивность подачи огнетушащих средств в очаги горения. Поэтому успешность тушения пожаров во многом зависит от работоспособности двигателя.

Пожарные автомобили создаются на базе грузовых автомобилей серийного производства и на них используются серийно выпускаемые двигатели с небольшими изменениями в системах.

На пожарных автомобилях в боевых расчетах двигатели содержатся в состоянии готовности к немедленному запуску. Это характеризует высокую боевую готовность пожарного автомобиля. Вот поэтому все системы двигателя должны быть исправными, полностью заправлены эксплуатационными материалами, аккумуляторные батареи (и баллоны сжатого воздуха на дизелях) полностью заряжены.

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО). При смене караула необходимо убедиться, что все системы заправлены эксплуатационными материалами (маслом, топливом, водой); цистерна заполнена водой, а бак пенообразователя — пенообразователем; все пожарно-техническое вооружение надежно закреплено; отсутствуют течи соединений трубопроводов; надежно открываются и закрываются все двери и дверцы отсеков.

После осмотра пожарного автомобиля необходимо присоединить выпускной трубопровод к газоотводу. Двигатель должен легко запускаться. После запуска двигателя закрывают жалюзи и прогревают его на средних оборотах до нагрева воды 70—80 °С. Двигатель должен устойчиво работать во всем диапазоне частот вращения коленчатого вала без перебоев и стуков.

По окончании прогрева следует отсоединить выпускной трубопровод от газоотвода и убедиться в отсутствии подтекания соединений трубопроводов. Прогретый двигатель медленно остывает (рис. 2.4) в течение нескольких часов.

Техническое обслуживание на пожаре (учении) — какого-либо специального обслуживания двигатель не требует. Необходимо только на слух следить за нормальной работой двигателя и по показаниям приборов контролировать температуру охлаждающей жидкости, масла и давление масла.

Техническое обслуживание по возвращении с пожара (или учения) заключается в заправке систем дзигателя эксплуатационными материалами и очистке его от грязи или пыли. Чистку следует производить деревянными скребками, жесткой кистью, используя моющие растворы, а затем промывать водой и насухо вытирать. Во избежание пожара мыть двигатель бензином воспрещается.

Техническое обслуживание № 1 (ТО-1). Объем ТО-1 включает работы, выполняемые при ЕТО, и ряд дополнительных.

1. Проверка минимально устойчивых оборотов и работы двигателя на разных частотах вращения коленчатого вала двигателя.

2. Проверка крепления приборов на двигателе и двигателя к раме пожарного автомобиля. Проверку деталей и приборов производят осмотром. Они должны быть плотно закреплены болтами с шайбами.

3. Проведение контрольного пробега пожарного автомобиля, во время которого двигатель должен быть прогрет до температуры охлаждающей жидкости 80—95 °С.

Техническое обслуживание № 2 (ТО-2). Это обслуживание проводится в пожарных отрядах (частях) технической службы.

На станции диагностики определяют мощность двигателя или тяговую силу на колесах. Для двигателей установлены предельные их значения. Если мощность стала ниже допустимой, то следует проверить его техническое состояние.

1. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между носками коромысел и клапанами. Эти зазоры неодинаковы для разных двигателей и находятся в пределах 0,25—0,45 мм.

2. Проверить герметичность соединений головки с блоком цилиндров. Ее производят прибором К-69м.

3. Проверить компрессию в цилиндрах двигателя, т. е. давление в конце такта сжатия в камерах сгорания при вращении коленчатого вала. Давление в конце такта сжатия замеряют на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 66—70 °С) при полностью открытых воздушной и дроссельной заслонках и вывернутых свечах зажигания. Определение давления производят компрессомером. Это манометр, вставляемый в отверстие для свечей зажигания. Коленчатый вал вращается стартером со скоростью 150—200 об/мин. Давление в новых двигателях находится в пределах 700—850 кПа, а у двигателей, требующих ремонта, — 450— 500 кПа.

4. Проверить плотность крепления впускных и выпускных трубопроводов, подтянуть крепление опор двигателя к раме и крепление реактивной тяги.

5. После обслуживания проводится короткий пробег пожарного автомобиля, как и при ТО-1, и устраняются выявленные при пробеге неисправности.

Рис. 2.4. Интенсивность прогрева и охлаждения двигателя

Источник статьи: http://stroy-technics.ru/article/dvigateli-pozharnykh-avtomobilei

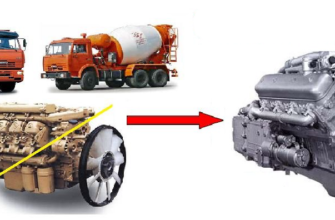

Базовые транспортные средства и двигатели пожарных автомобилей

Пожарные машины создаются на шасси грузовых автомобилей. К ним предъявляют два основных требования: они должны обладать высокими удельными мощностями и проходимостью.

Для АЦ и специальных ПА используются шасси ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ, Урал, МАЗ. Они могут быть полноприводными (колесная формула 8´8.1; 6´6.1; 4´4.1) и неполноприводными (6´4.1; 4´2.2 и др.). Это дает возможность выбирать рациональные шасси для заданных регионов дислокации подразделений ГПС.

На шасси этих автомобилей установлены четырехтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания или дизели. Двухтактные двигатели имеют ограниченное применение – только на некоторых мотопомпах.

В отличие от грузовых автомобилей двигатели на пожарных машинах эксплуатируются в транспортном и стационарном режимах. Потребителями энергии на ПМ являются пожарные насосы, генераторы электрического тока, приводы пожарных автомобильных лестниц и коленчатых подъемников и т.д.

В карбюраторных двигателях смесеобразование бензина с воздухом осуществляется вне их цилиндров. Готовая рабочая смесь поступает в цилиндры двигателя от карбюратора. Эта смесь при положении поршней вблизи верхней «мертвой» точки воспламеняется от искры свечи зажигания.

В дизелях дизельное топливо впрыскивается форсунками в цилиндры при положении поршней вблизи верхней «мертвой» точки. Образовавшаяся смесь распыленного форсункой дизельного топлива и воздуха воспламеняется от сжатия.

Работу двигателя внутреннего сгорания (ДВС) характеризует ряд показателей. Отношение полного объема цилиндра Va к объему камеры сгорания Vc называют степенью сжатия (рис. 5.8):

e =

Индикаторная диаграмма – диаграмма изменения давления газа в цилиндре двигателя в зависимости от изменения положения поршня, записанная с помощью прибора индикатора. Пример такой диаграммы для карбюраторного двигателя показан на рис. 5.8.

Важными параметрами индикаторной диаграммы являются давление в конце такта сжатия Рс , МПа, и давление в конце сгорания Рz , МПа.

Знаком – обозначена работа, затрачиваемая на всасывание рабочей смеси и удаление отработавших газов.

где t– тактность двигателя.

Мощность, снимаемая с коленчатого вала двигателя, меньше индикаторной мощности, так как часть ее расходуется на преодоление трения рабочих деталей, на приведение в действие вспомогательных механизмов (топливного насоса, газа, распределительного механизма и т.д.). Мощность, соответствующая этим потерям, называется мощностью механических потерь Nм.

Полезную мощность, которую можно снимать с коленчатого вала двигателя, называют эффективной мощностью, кВт:

Совершенство конструкции двигателя оценивают величиной механического коэффициента полезного действия:

hм =

Мощность Ne и Nм определяют на специальных стендах. С помощью тормозных устройств определяют также крутящие моменты Me, Нм, при заданных частотах вращения коленчатого вала n, об/мин. Эффективную мощность, кВт, определяют по формуле

Ne = Me w = Me

где Mе – эффективный крутящий момент, Нм; ω – скорость вращения коленчатого вала двигателя, с -1 .

Важной характеристикой является удельный эффективный расход топлива ge, кг/(кВт·ч):

ge =

где Gт – часовой расход топлива, кг/ч.

Параметры основных показателей, характеризующих двигатели, приводятся в табл. 5.2.

| Показатели | Размерность | Карбюраторные двигатели | Дизели |

| Степень сжатия, e Давление Рс Давление Рz Механический коэффициент полезного действия hм Удельный эффективный расход топлива gе | — МПа МПа — г/(кВт×ч) | 4 – 10 0,8 – 2,0 3 – 6 0,75 – 0,85 290 – 350 | 14 – 17 3 – 7 6 – 9 0,7 – 0,83 234 – 265 |

На пожарных автомобилях предпочтительнее использовать дизели, так как расход топлива в них меньше на 25 – 30 %, чем у карбюраторных двигателей. Одновременно следует указать, что пуск дизеля более тяжел, чем карбюраторного двигателя вследствие различия величины e.

Различаются двигатели и по значениям величин, характеризующих токсичность отработавших газов (табл. 5.3).

| Тип двигателя | СН, млн -1 | СО, % | NOx, млн -1 | Сажа, г/м 3 |

| Карбюраторный Дизельный | 1000 – 3500 50 – 1000 | 0,2 – 6 0,05 – 0,3 | 400 – 4500 200 – 2000 | 0,05 0,1 – 0,3 |

Концентрацию CO выражают в объемных процентах. Концентрацию СН и NOxзаписывают в миллионных долях, например:

rCH=

где rCH – концентрация СН в отработавших газах, млн -1 ; VCН – парциальный объем СН, м 3 ; Vсм – объем выпускных газов, м 3 .

Очень опасной является сажа. На ней адсорбируется большое количество веществ и она, к сожалению, не улетучивается, а осаждается на пол. Наиболее опасным из них является бенз-

Характеристики двигателей – это зависимости основных показателей двигателей (Ne, Me и ge ) от частоты вращения его коленчатого вала n, об/мин.

Характеристику Ne = f(n) называют скоростной (кривая 1 на рис.5.9). Скоростную характеристику, полученную при полной подаче топлива, называют внешней. Характеристики, получаемые при неполной подаче топлива, называют частичными (кривая 2 на рис 5.9).

В характеристиках указывают минимальные обороты двигателя nmin; обороты nN, соответствующие максимальной мощности Ne max, и обороты максимального крутящего момента nMe max.

| |

|

В случае установки на двигателе ограничителей скорости Ne и Me изменяются, как показано прямыми 5(см. рис 5.9) Максимальная скорость nmaxотличается от nN на величину около 10 %.

Из рис. 5.9 следует, что область, ограниченная внешней скоростной характеристикой (кривая 1) и диапазоном скоростей от

В документации на двигатели наиболее часто указывают Ne max и nN. По параметрам этих величин можно построить внешнюю скоростную характеристику двигателя, используя формулу

Ne = Ne max

где n – текущие значения частот вращения вала двигателя, об/мин.

Для карбюраторных двигателей а = b = с = 1, а для дизелей

а = 0,53; b = 1,56 и с = 1,09.

Приводимые в справочниках значения Ne max и nN получены на основании стендовых испытаний. На автомобилях же мощность частично расходуется на привод вентилятора, компрессора, часть ее теряется в глушителе и т.д. Поэтому в расчетах эту часть энергии учитывают коэффициентом коррекции Кк. Для двухосных автомобилей Кк = 0,88, а для трехосных Кк = 0,85.

Важной характеристикой для двигателей внутреннего сгорания является величина крутящего момента. Его величина и изменение в зависимости от частоты вращения вала двигателя M = f(n) и характеризуют приспособляемость двигателя. Это способность двигателя преодолевать (без воздействия со стороны водителя) возможное увеличение сопротивления от внешней нагрузки. Она характеризуется отношениями:

K =

Чем круче поднимется кривая Ме при уменьшении n, тем меньше снизится скорость автомобиля при увеличении сопротивления движению. Следовательно, можно будет преодолевать более крутые подъемы, не переходя на пониженную передачу. Следовательно, чем больше К, тем лучше тяговые качества автомобиля, выше средняя скорость движения и легче управление.

По показателю К предпочтительнее бензиновые двигатели. У них

K = 1,2 – 1,4, а у дизелей K = 1,05 – 1,15. Поэтому у дизелей имеются корректоры, повышающие K. Кроме того, на автомобилях с дизелями всегда больше число ступеней скоростей в коробке передач, чем у автомобилей с карбюраторными двигателями.

На пожарных автомобилях используются двигатели различных типов и серий. Параметры основных характеристик некоторых двигателей приводятся в табл. 5.4.

| № п/п | Марка | Тип | Ne max, кВт | nN, об/мин |

| ЗИЛ-130 ЗИЛ-508.10 ЗМЗ-66 ЯМЗ-236 ЯМЗ-138 ЗИЛ-645 КамАЗ-740 КамАЗ-740.11 | К К К Д Д Д Д Д | 84,4 |

Примечание. К – карбюраторный двигатель; Д – дизель.

Режимы эксплуатации двигателей ПА характеризуются рядом особенностей.

В гаражах пожарных частей они содержатся при температурах окружающей среды, а зимой при температуре не ниже 12 о С. Естественно, что это и температура охлаждающей жидкости двигателя. При вызове и следовании на пожар в течение 5 – 10 мин двигатели работают в режиме прогрева. Если пути следования относительно небольшие, то в транспортном режиме ПА двигатели эксплуатируются в режиме прогрева. В среднем в течение года пробеги ПА по спидометру достигают значений 3500 – 4000 км.

Второй особенностью эксплуатации двигателей является продолжительный отбор мощности от него в стационарном режиме. В стационарном режиме работа на насосе достигает 100 – 120 ч в год. Так как один час работы двигателя в стационарном режиме эквивалентен пробегу, равному

50 км, то приведенный пробег равен 5000 – 6000 км в год. Это соизмеримо с продолжительностью эксплуатации в транспортном режиме.

Требованиями НПБ обусловлено, что двигатель должен обеспечить непрерывную работу насоса в течение шести часов при номинальных значениях напора и величины подачи воды. Это очень жесткие условия еще и потому, что в стационарном режиме эксплуатации отсутствует стационарный натекающий поток воздуха на радиатор, имеющий место в транспортном режиме эксплуатации. Поэтому не исключено, что в некоторых случаях произойдет перегрев двигателя. Во избежание этого неприятного явления экспериментально была установлена необходимость ограничить величину мощности, потребляемой в стационарном режиме nст = 0,7 Nmax. Во избежание большой интенсивности износа двигателей было установлено ограничение частоты вращения вала двигателя n = 0,75 nN.

Отобразим эти ограничения на внешней скоростной характеристике двигателя (рис. 5.11) и из точки к построим частичную скоростную характеристику ак.

Ограничение режимов эксплуатации двигателя по мощности и частоте вращения вала значительно сокращает поле использования его полезной мощности. Это, естественно, требует жесткого согласования режимов работы двигателя и потребителя.

В случае, если потребляемая мощность будет превосходить мощность, соответствующую точке к, то необходимо устройство дополнительного охлаждения двигателя. Для этого на некоторых автоцистернах установлены теплообменники (рис. 5.12). Вода из системы охлаждения двигателя поступает в корпус 1 теплообменника и охлаждается водой, поступающей из пожарного насоса.

В двигателях автоцистерн изменена система выпуска отработавших газов. Перед глушителем 5 (рис. 5.13) установлен газоструйный вакуумный аппарат 6. Отработавшие газы двигателя поступают к патрубкам 1. Газоструйный насос в аппарате 6 отсасывает воздух из пожарного насоса по трубке 2. В пожарном насосе создается необходимый вакуум для заполнения его водой из постороннего источника.

Из аппарата 6 отработавшие газы поступают в резонатор, соединяющий звуковые сигналы. Из глушителя отработавшие газы выходят в атмосферу по трубопроводу 4. В зимнее время они по трубопроводу 3 направляются в систему обогрева цистерны или насосного отсека с пожарным насосом.

Дата добавления: 2015-10-05 ; просмотров: 1291 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник статьи: http://helpiks.org/5-50796.html