- Изучаем странные двигатели, застрявшие на обочине прогресса

- Двигатели будущего: чувство такта

- У OPOC единый коленвал в центре двигателя. Сделать мотор легче и компактнее, отказавшись от второго коленвала, позволила оригинальная компоновка шатунов. За открытие впускных и выпускных окон в стенках цилиндров отвечают сами поршни.

- ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

- РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

- В двигателе Кармело Скудери классические четыре такта распределены между двумя цилиндрами: впуск и сжатие происходят в одном, а рабочий ход и выпуск — в другом.

- МОЩНОСТЬ ИЗ ВОЗДУХА

- Лино Гуззелло использовал для улучшения характеристик двигателя рекуперацию воздуха. Он аккумулируется в дополнительном резервуаре, связанном с двигателем.

- КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ ШАР…

- Устройство шарового двигателя со встроенным электромотором: 1 — приводная шестерня; 2 — статор электромотора; 3 — постоянные магниты; 4 — ротор электро- мотора; 5 — камера сгорания 1; 6 — шаровые направляющие поршней; 7 — коль- цевая направляющая для движения поршней; 8 — подшипник ротора; 9 — камера сгорания 2; 10 — свеча зажигания; 11 — отвод выхлопных газов; 12 — забор воздуха; 13 — выходной вал.

- МОДНАЯ ТЕМА

- Схемы роторно-лопастного двигателя.

- Самоделки и всё что с ними связано

- Экспериментальные двигатели

- Экспериментальные двигатели

- Re: Экспериментальные двигатели

Изучаем странные двигатели, застрявшие на обочине прогресса

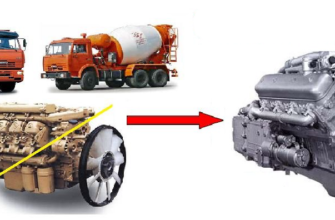

Авторы необычных моторов, как правило, сулят революцию. Однако даже когда у крупных компаний есть возможность начать с чистого листа, они отчего-то ставят на конвейер классические поршневые ДВС. Один из последних примеров — семейство двигателей Ingenium компании JLR.

Двигатели Ванкеля, Стирлинга, разного рода газотурбинные установки так и не стали автомобильным мейнстримом. Ряд известных компаний (от Мазды до GM, от Мерседеса до Volvo) работали над ними десятки лет, упорствовали маленькие фирмы и отдельные изобретатели. Увы, в конце концов выяснялось, что подводных камней в той или иной конструкции намного больше, чем казалось вначале. Но это не значит, что развитие альтернативных агрегатов невозможно. Энтузиасты перебирают идею за идеей, и мне как инженеру-двигателисту интересно поделиться с вами рядом экзотических схем.

Некоторые создатели перспективных двигателей решили, что комбинация из цилиндра, поршня, шатуна и коленвала отлично себя зарекомендовала более чем за столетие и, чтобы улучшить параметры ДВС, не надо изобретать её заново — достаточно лишь подправить кое-какие аспекты. Поэтому первый в нашем обзоре — мотор американской компании Scuderi Group, который имеет классические такты впуска, сжатия, рабочего хода и выпуска, но происходят они не в одном и том же цилиндре, а в разных. Так называемый холодный цилиндр отвечает за впуск и сжатие, а второй, горячий — за рабочий ход и выпуск.

Пока в рабочем цилиндре идёт расширение газов, в холодном, компрессорном, — такт впуска. В рабочем — выпуск, в холодном — сжатие. В конце такта сжатия поршни приближаются к своим верхним мёртвым точкам, смесь через перепускной канал перебрасывается из холодного цилиндра в горячий и поджигается. Такой разделённый цикл (в принципе — тот же цикл Отто, пусть и модифицированный) американцы придумали в 2006 году, а в 2009-м построили опытный Scuderi Split Cycle Engine. У компрессорного и рабочего цилиндров могут быть разные диаметры и ходы поршней, что даёт гибко настраивать параметры — получается аналог цикла Миллера с дополнительным расширением газов.

Источник статьи: http://www.drive.ru/technic/57769ed4ec05c4745f00009b.html

Двигатели будущего: чувство такта

У OPOC единый коленвал в центре двигателя. Сделать мотор легче и компактнее, отказавшись от второго коленвала, позволила оригинальная компоновка шатунов. За открытие впускных и выпускных окон в стенках цилиндров отвечают сами поршни.

Все схемы открываются в полный размер по клику.

ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Особенность двухтактного дизеля профессора Питера Хофбауэра, посвятившего 20 лет своей жизни работе в концерне «Фольксваген», — два поршня в одном цилиндре, движущиеся навстречу друг другу. И название это подтверждает: Opposed Piston Opposed Cylinder (OPOC) — встречные поршни, встречные цилиндры.

Похожую схему еще в середине прошлого века использовали в авиации и танкостроении, например, на немецких «Юнкерсах» или советском танке T-64. Дело в том, что в традиционном двухтактном двигателе оба окна для газообмена перекрывает один поршень, а в двигателях с встречными поршнями в зоне хода одного поршня располагается впускное окно, в зоне хода второго — выпускное. Такая конструкция позволяет раньше открывать выпускное окно и благодаря этому лучше очищать камеру сгорания от отработавших газов. И заранее закрывать, чтобы сберечь некоторое количество рабочей смеси, которое у двухтактного двигателя обычно выбрасывается в выхлопную трубу.

В чем же изюминка конструкции профессора? В центральном (между цилиндрами) расположении коленвала, обслуживающего сразу все поршни. Это решение привело к довольно замысловатой конструкции шатунов. Их по паре на каждой шейке коленвала, причем на внешние поршни приходится по паре шатунов, расположенных по обе стороны цилиндра. Это схема позволила обойтись одним коленвалом (у прежних моторов их было два, размещенных по краям двигателя) и сделать компактный, легкий агрегат. В четырехтактных двигателях циркуляцию воздуха в цилиндре обеспечивает сам поршень, в моторе OPOC — турбонаддув. Для лучшей эффективности быстро разогнать турбину помогает электромотор, который в определенных режимах становится генератором и рекуперирует энергию.

Опытный образец, сделанный для армии без оглядки на экологические нормы, при массе 134 кг развивает 325 л.с. Подготовлен и гражданский вариант — с примерно на сотню сил меньшей отдачей. Как заявляет создатель, в зависимости от исполнения мотор ОРОС на 30–50% легче прочих дизелей сравнимой мощности и в два — четыре раза компактнее. Даже по ширине (это самое внушительное габаритное измерение) ОРОС всего вдвое превосходит один из самых компактных автомобильных агрегатов в мире — двухцилиндровый фиатовский «Твинэйр».

Мотор OPOC — образец модульной конструкции: двухцилиндровые блоки можно компоновать в многоцилиндровые агрегаты, соединяя их электромагнитными муфтами. Когда полная мощность не требуется, для экономии топлива один или несколько модулей могут отключаться. В отличие от обычных двигателей с отключаемыми цилиндрами, где коленвал шевелит даже «отдыхающие» поршни, механических потерь можно избежать. Интересно, а как обстоят дела с топливной экономичностью и вредными выбросами? Разработчик предпочитает обходить этот вопрос молчанием. Понятное дело — тут позиции двухтактников традиционно слабы.

РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

В двигателе Кармело Скудери классические четыре такта распределены между двумя цилиндрами: впуск и сжатие происходят в одном, а рабочий ход и выпуск — в другом.

Еще один пример ухода от традиционных догм. Кармело Скудери покусился на святое правило четырехтактных моторов: весь рабочий процесс должен происходить строго в одном цилиндре. Изобретатель поделил цикл между двумя цилиндрами: один отвечает за впуск смеси и ее сжатие, второй — за рабочий ход и выпуск. При этом традиционные четыре такта двигатель, именуемый мотором с разделенным циклом (SCC — Split Cycle Combustion), проходит всего за один оборот коленвала, то есть в два раза быстрее.

Вот как этот мотор работает. В первом цилиндре поршень сжимает воздух и подает его в соединительный канал. Клапан открывается, форсунка впрыскивает топливо, и смесь под давлением врывается во второй цилиндр. Сгорание в нем начинается при движении поршня вниз, в отличие от двигателя Отто, где смесь поджигают чуть раньше, чем поршень достигнет верхней мертвой точки. Таким образом, сгорающая смесь не препятствует в начальной стадии горения движущему навстречу поршню, а, наоборот, подталкивает его. Создатель мотора обещает удельную мощность в 135 л.с. с литра рабочего объема. Причем при значительном сокращении вредных выбросов благодаря более эффективному сгоранию смеси — например, с уменьшением выхода NOx на 80% в сравнении с этим же показателем для традиционного ДВС. Заодно утверждают, что SCC на 25% экономичнее равных по мощности атмосферных моторов. Однако лишний цилиндр — это дополнительная масса, увеличение габаритов, возрастающие потери на трение. Что-то не верится. Особенно если взять в пример новое поколение наддувных двигателей, сделанных под девизом даунсайзинга.

Кстати, для этого двигателя придумана оригинальная схема рекуперации и наддува «в одном флаконе» под названием Air-Hybrid. Во время торможения двигателем цилиндр рабочего хода отключается (клапаны закрыты), а цилиндр сжатия наполняет специальный резервуар сжатым воздухом. При разгоне происходит обратное: не работает цилиндр сжатия, а в рабочий нагнетается запасенный воздух — своего рода наддув. Собственно, при такой схеме не исключается и полный пневморежим, когда воздух будет толкать поршни в одиночку.

МОЩНОСТЬ ИЗ ВОЗДУХА

Лино Гуззелло использовал для улучшения характеристик двигателя рекуперацию воздуха. Он аккумулируется в дополнительном резервуаре, связанном с двигателем.

Профессор Лино Гуззелла также использовал идею накопления сжатого воздуха в отдельном резервуаре: один из клапанов открывает путь от баллона к камере сгорания. В остальном это обычный двигатель с турбонаддувом. Опытный образец построили на базе 0,75-литрового двигателя, предложив его как замену… 2-литровому атмосферному мотору.

Разработчик для оценки эффективности своего творения предпочитает сравнивать его с гибридными силовыми агрегатами. Причем при схожей экономии топлива (около 33%) конструкция Гуззеллы удорожает мотор всего лишь на 20% — сложная бензоэлектрическая установка обходится почти в десять раз дороже. Однако в тестовом образце топливо экономится не столько за счет наддува из баллона, сколько благодаря малому рабочему объему самого двигателя. Но перспективы у сжатого воздуха в работе обычного ДВС все же есть: его можно использовать для пуска мотора в режиме «старт-стоп» или для движения автомобиля на малых скоростях.

КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ ШАР…

Среди необычных ДВС мотор Герберта Хюттлина выделяется наиболее примечательной конструкцией: традиционные поршни и камеры сгорания здесь размещены внутри шара. Поршни движутся в нескольких направлениях. Во-первых, навстречу друг другу, образуя между собой камеры сгорания. Кроме того, они соединены попарно в блоки, посаженные на единую ось и вращающиеся по хитрой траектории, заданной кольцевой фигурной шайбой. Корпус поршневых блоков объединен с шестерней, передающей крутящий момент на выходной вал.

Из-за жесткой связи между блоками при наполнении смесью одной камеры сгорания одновременно происходит выпуск отработавших газов в другой. Таким образом, за поворот поршневых блоков на 180 градусов происходит 4-тактный цикл, за полный оборот — два рабочих цикла.

Устройство шарового двигателя со встроенным электромотором: 1 — приводная шестерня; 2 — статор электромотора; 3 — постоянные магниты; 4 — ротор электро- мотора; 5 — камера сгорания 1; 6 — шаровые направляющие поршней; 7 — коль- цевая направляющая для движения поршней; 8 — подшипник ротора; 9 — камера сгорания 2; 10 — свеча зажигания; 11 — отвод выхлопных газов; 12 — забор воздуха; 13 — выходной вал.

Первый показ шарового двигателя на Женевском автосалоне привлек всеобщее внимание. Концепция, безусловно, интересная — за работой 3D-модели можно наблюдать часами, пытаясь разобраться, как работает та или иная система. Однако за красивой идеей должно последовать воплощение в металле. А разработчик пока ни слова не говорит о хотя бы приблизительных значениях основных показателей агрегата — мощности, экономичности, экологичности. И, главное, о технологичности и надежности.

МОДНАЯ ТЕМА

Роторно-лопастной двигатель изобрели чуть меньше века назад. И, наверное, еще долго не вспоминали бы о нем, не появись амбициозный проект российского народного автомобиля. Под капотом «ё-мобиля» пусть и не сразу, но должен появиться именно роторно-лопастной двигатель, да еще в паре с электромотором.

Вкратце о его устройстве. На оси установлены два ротора с парой лопастей на каждом, образующих камеры сгорания переменной величины. Роторы вращаются в одном направлении, но с разными скоростями — один догоняет другой, смесь между лопастями сжимается, проскакивает искра. Второй начинает движение по окружности, чтобы на следующем круге «подтолкнуть» соседа. Посмотрите на рисунок: в правой нижней четверти происходит впуск, в правой верхней — сжатие, затем против часовой стрелки — рабочий ход и выпуск. Воспламенение смеси осуществляется в верхней точке окружности. Таким образом, за один оборот ротор происходит четыре рабочих такта.

Схемы роторно-лопастного двигателя.

Очевидные преимущества конструкции — компактность, легкость и хороший КПД. Однако есть и проблемы. Из них главная — точная синхронизация работы двух роторов. Задача эта непростая, а решение должно быть недорогим, иначе «ё-мобиль» никогда не станет народным.

Источник статьи: http://www.zr.ru/content/articles/358243-dvigateli_budushhego_chuvstvo_takta/

Самоделки и всё что с ними связано

Экспериментальные двигатели

Экспериментальные двигатели

Admin » 05 авг 2011, 03:29

Начало темы читайте на старом форуме http://www.sam0delka.com/t19-topic

Многое из тут написанного бред и не стоит верить этому в серьёз

Рассматривать современные моторы под капотами автомобилей – сплошное удовольствие. Какие они мощные, компактные, тихие и экономичные: современный дизель потребляет менее 6 л топлива на 100 км при рабочем объеме 2 л и бешеном крутящем моменте. И все же КПД даже самых технологичных дизельных моторов с технологией Twinturbo не превышает 33%! Атмосферные бензиновые ДВС еще менее эффективны – их КПД с трудом дотягивает до 25%.

Температура газов в камере сгорания четырехтактного ДВС Отто достигает 2000˚С. Внутренние стенки цилиндра и рабочая поверхность поршня нагреваются до 1500˚С. Часть тепловой энергии уходит из камеры сгорания на четвертом такте вместе с выхлопными газами. Чтобы быстро отвести тепло и охладить камеру сгорания до оптимальной температуры, применяется мощная система охлаждения, неисправность которой грозит поломкой двигателя. Перегрев – проклятие автомехаников, работающих с высокооборотными спортивными моторами. Температура внутри кокпита гоночного болида во время заездов достигает 70˚С, а некоторые узлы двигателя раскаляются докрасна. Выходит, что автомобиль куда более эффективен в качестве калорифера, нежели в качестве транспортного средства.

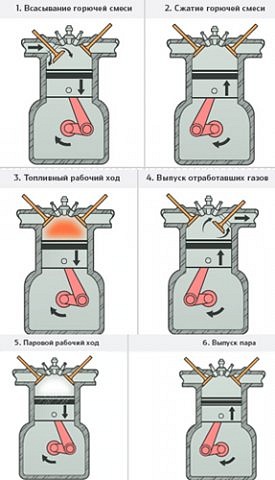

Можно ли заставить избыточное тепло совершать полезную работу, вместо того чтобы отводить его от мотора и рассеивать в атмосфере? 75-летний изобретатель Брюс Кроуэр на практике доказал, что это возможно.

По признанию самого Брюса, последние 30 лет он постоянно думал о том, как превратить тепло двигателя во вращение коленчатого вала. Озарение, как это часто бывает, пришло к нему во сне. Брюс решил, что в концепции Отто не хватает еще двух тактов – рабочего и холостого. Но источником энергии для них должна служить не очередная порция топливовоздушной смеси, а избыточная температура! В качестве рабочего тела он применил простую воду. При атмосферном давлении вода, превращаясь в пар, увеличивает свой объем в 1600 раз и обладает колоссальной энергией. В двигателе Кроуэра вода впрыскивается в камеру сгорания в виде мельчайших капелек под давлением около 150 атм., когда заканчивается четвертый такт цикла Отто и поршень возвращается в исходное положение. Попадая на раскаленную поверхность поршня и гильзы цилиндра, вода превращается в пар и толкает поршень вниз, совершая рабочий пятый такт. На шестом такте отработанный пар удаляется из камеры сгорания через выпускной клапан. Таким образом Кроуэр заставляет уже сгоревшее топливо еще раз совершить полезную работу, используя его «тепловой фантом». Эту концепцию изобретатель назвал Steam-o-Lene.

Цикл Кроуэра отличается от традиционного цикла Отто не только количеством тактов, но и отношением количества рабочих тактов к их общему числу. Так, у Отто это отношение составляет 1:4, а у Кроуэра – 1:3, дополнительные 40% полезной работы совершаются на неизменном количестве топлива. На четвертом такте раскаленные выхлопные газы не удаляются из камеры сгорания полностью, а сжимаются поршнем, создавая очень высокое давление. Вода в такой среде испаряется быстрее и равномернее. Далее отработанный пар поступает в конденсатор, где охлаждается и снова превращается в воду. Часть остаточного тепла используется для обогрева салона автомобиля.

Снег – знак победы

Брюсу не терпелось проверить свою идею на практике. В его домашнем гараже давно стоял одноцилиндровый дизельный мотор, переделанный под бензин. Его-то он и решил использовать для проверки гипотезы. Мотор получил новый распределительный вал под два «лишних» такта и модернизированную систему впрыска. Ненужная дизельная форсунка была приспособлена под впрыск воды, а вентилятор системы охлаждения для «чистоты» эксперимента отсоединен. Когда, наконец, все было готово, Брюс присоединил к топливному тракту два бачка – с бензином и чистой дождевой водой, рванул тросик стартера, и двигатель заработал. Через пару секунд на ошарашенного Брюса откуда-то сверху начал падать «снег». Это были кусочки белой краски, отвалившиеся от потолка из-за направленного вверх открытого выпускного коллектора, извергавшего горячий пар вперемежку с выхлопными газами. Мотор нормально работал больше часа, но его можно было спокойно касаться руками – он был едва теплым!

Целый год после этого Брюс Кроуэр экспериментировал с различными настройками газораспределения и впрыска воды. И только наверняка убедившись, что концепция Steam-o-Lene работоспособна, он приступил к оформлению патента. Любопытно, что идея шеститактного ДВС с впрыском воды в цилиндры еще за 90 лет до Брюса Кроуэра пришла в голову некоему Леонарду Дайеру из штата Коннектикут. Дайер даже запатентовал свое изобретение в 1920 году, но за все эти годы никто из автопроизводителей им так и не заинтересовался. В 2007 году патентное ведомство США признало приоритет за Брюсом Кроуэром.

Преимущества Steam-o-Lene перед традиционными четырехтактными ДВС очевидны. Во-первых, радикально решается проблема эффективного охлаждения внутренних стенок камеры сгорания и специальная система охлаждения весом более 100 кг оказывается не у дел. Отсутствие радиатора позволяет дизайнерам уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления кузова автомобиля за счет отказа от воздухозаборников и решетки радиатора. А это один из самых существенных факторов, влияющих на расход топлива при скоростях выше 60 км/ч.

Во-вторых, внутреннее охлаждение позволяет существенно, на 30–50%, форсировать двигатели по степени сжатия, избежав при этом детонации. Степень сжатия для бензиновых модификаций может быть увеличена до 14–16:1, а для дизельных – до 25–35:1. Это резко повышает эффективность сгорания топливовоздушной смеси (на 40% по сравнению с циклом Отто), тем самым улучшая экологические характеристики двигателя. Размеры и масса мотора могут быть снижены без ущерба для динамики авто.

Два рабочих такта из шести в цикле Кроуэра позволяют значительно снизить скорость вращения коленвала и получить ровную и насыщенную «полку» крутящего момента с самых низких оборотов. Steam-o-Lene может отлично работать на низкокачественном дешевом топливе без антидетонационных присадок. Топливом могут служить биоэтанол, дизель, природный газ и даже топочный мазут. Относительно низкий температурный режим в камере сгорания резко снижает образование вредной двуокиси азота. А между тем системы фильтрации и нейтрализации двуокиси азота в современных автомобилях весьма дорогостоящи. Брюс также предполагает, что горячий пар может предотвращать появление нагара на клапанах и стенках камеры сгорания, очищая их во время «парового» такта подобно пароочистителю. Но для подтверждения этого эффекта требуются длительные испытания прототипа.

Концепция 6-тактного Steam-o-Lene с «паровым» рабочим тактом может быть модифицирована и дополнена за счет углубленного исследования термодинамики процесса. Брюсу кажется перспективной установка на двигатель турбокомпаунда – системы, в которой вслед за турбиной нагнетателя в выпускном тракте следует силовая турбина, сообщающая дополнительный крутящий момент коленчатому валу двигателя посредством гидромуфты. Турбокомпаунд мог бы повысить эффективность работы двигателя еще на 10–15%. Некоторые специалисты, анализировавшие концепцию 6-тактного ДВС с впрыском воды, отмечают, что теоретически возможны даже два последовательных паровых такта. Если это подтвердится в ходе испытаний, то Steam-o-Lene может стать уже 8-тактным и еще более экономичным.

Разумеется, концепция Кроуэра не лишена недостатков. Основная проблема – это замерзание воды зимой. Добавление антифриза может негативно сказаться на эффективности испарения и экологических параметрах двигателя. Проблему могла бы решить термоизоляция водяного резервуара и его предварительный подогрев от аккумулятора. Но как быть, если автомобиль длительное время находится на открытом воздухе?

Другая проблема – необходимость установки на автомобиле дополнительного оборудования для хранения и конденсации воды. Правда, масса его обещает быть незначительной: в рабочем контуре пар и вода будут находиться при атмосферном давлении и максимальной температуре чуть более 100˚С, что позволяет использовать вместо металла легкие пластмассы. Не исключено, что часть воды будет попадать в моторное масло и это потребует установки специального сепаратора для ее отделения. Впрочем, давно отработанные технологии смазки паровых турбин для нужд энергетики имеют целый ряд готовых решений этой проблемы. Для изготовления клапанов, поршня и гильзы цилиндра, скорее всего, потребуются нержавеющие материалы, в частности керамика.

Steam-o-Lene не может работать полноценно сразу после запуска – ему нужно время для разогрева рабочих поверхностей камеры сгорания до 450–500˚С. Несколько минут он работает как обычный 4-тактный ДВС, а затем переходит на полный рабочий цикл. Перед остановкой мотор тоже должен некоторое время поработать в 4-тактном режиме для полного удаления пара из цилиндра. Разумеется, вода должна быть дистиллированной: при использовании обычной на седле клапана со временем образуется твердая накипь, обладающая высокими абразивными свойствами. При серийном производстве двигателей цикла Кроуэра придется наладить целую инфраструктуру производства и реализации дистиллированной воды.

Вопрос о применении воды в качестве охлаждающей и антидетонационной присадки к топливу был детально исследован еще в 30-х годах прошлого века в СССР, Германии и Соединенных Штатах

Теплоэнергетика и сельское хозяйство

Технология получила широкое применение в теплоэнергетике и эксплуатации корабельных силовых установок. А на Харьковском тракторном заводе в 1930-х годах выпускалась модель трактора с системой впрыска воды в цилиндры. Его создатели были впоследствии репрессированы «за вредительство» – из-за того что при эксплуатации вместо дистиллированной воды нерадивые трактористы заливали в резервуар простую техническую воду. Больше в СССР желающих рисковать головой не нашлось. Зато на Западе в 1930–1940-х годах впрыск воды в ДВС завоевал огромную популярность как простой и эффективный способ повышения мощности и снижения детонации.

Водяной форсаж авиадвигателей

Технология широко применялась во время Второй мировой войны в радиальных авиационных двигателях американских и немецких самолетов для кратковременного форсажа. Системой впрыска воды оснащались авиамоторы Daimler Benz серии 605 и BMW 801D для Messerschmitt Bf 109, Junkers Jumo 213 A1 для FockeWulf 190D, Pratt & Whitney J57 для американского B-29 Stratofortress и многие другие. Вода добавлялась в уже готовую смесь, охлаждая ее, и попадала вместе с ней в камеру сгорания. От контакта с раскаленной поверхностью поршня и стенок цилиндра вода мгновенно превращалась в пар, который помогал рабочим газам толкать поршень. Предварительное охлаждение топливовоздушной смеси позволяло увеличить ее объем на впрыске и повышало эффективность сгорания топлива. Впоследствии воду заменили специальной смесью MW-50, состоящей из равных частей воды и метанола, тем самым увеличив мощность двигателей на 25–30%. Автопроизводители, в частности Chrysler, также применяли этот метод для увеличения мощности и снижения детонации на моделях с моторами большого объема. Saab, компания с авиационными корнями, устанавливала систему впрыска воды на скоростном Saab 99 Turbo S вплоть до начала 1980-х годов. С появлением интеркулеров, охлаждающих воздух перед впрыском в цилиндры, применение воды в автомобильных моторах потеряло актуальность.

Брюс Кроуэр уже более шестидесяти лет занимается совершенствованием двигателей внутреннего сгорания. В 20 лет Брюс открыл собственную мастерскую по подготовке двигателей для автогонок. В 1954 году он установил рекорд скорости в одном из классов автомобилей на соляных озерах Бонневиля. Брюсу так и не хватило времени получить диплом инженера, но он с лихвой компенсировал недостаток знаний богатейшей практикой. Изобретатель в одиночку сумел построить уникальный восьмицилиндровый оппозитный двигатель Crower 8 с оригинальным автоматическим узлом сцепления для гоночных болидов серии «Индианаполис». Всю работу, от инженерных расчетов до стендовых испытаний, он проделал своими руками. В 1977 году Общество автомобильных инженеров (SAE) отметило Crower 8 почетной премией Луиса Швитцера за выдающиеся инновации. В Америке имя Кроуэра давно стало нарицательным – знаменитые тюнинговые распредвалы Crower уже десятки лет используются многими профессиональными и любительскими гоночными командами, а особые титановые шатуны Crower Special закупают даже знаменитые «конюшни» «Формулы-1». Джон Колетти, долгое время руководивший спортивным подразделением компании Ford Motors SVT, так охарактеризовал Кроуэра: «Брюс – это инженер и изобретатель, обладающий огромным опытом и интуицией. Он не боится браться за трудные задачи и всегда нацелен на успех. Именно это и отличает его от большинства людей, которые из-за страха потерпеть неудачу предпочитают следовать за трендом».

Принципиальная схема BMW Turbosteamer

Четыре года назад компания BMW представила свою версию парового гибрида

Немецкие инженеры оставили на месте систему охлаждения двигателя и добавили в конструкцию ряд сложных вспомогательных компонентов, в том числе теплообменник, отбирающий тепловую энергию выхлопных газов, герметичный паровой котел и паровую турбину, связанную с коленчатым валом двигателя ременным приводом. По утверждению разработчиков, использование «парового двигателя» Turbosteamer дает прирост мощности и крутящего момента на 10% и экономию топлива около 15%. Вес дополнительных компонентов превышает 100 кг. Инженерное решение Steam-o-Lene выглядит намного изящнее немецкого: вместо усложнения системы Кроуэр предлагает ее максимальное упрощение. Шеститактный Steam-o-Lene легче своего четырехтактного аналога даже с учетом массы воды и конденсатора. Немецкая разработка, напротив, увеличивает общий вес двигателя. Наконец, заявленный прирост эффективности Turbosteamer в два с половиной раза ниже, чем у Steam-o-Lene: 15% против 40.

Аммиачно паровой двигатель.

В аммиачно паровом двигателе рабочим телом является аммиачный пар. Удельная теплота парообразования указанного рабочего тела в 539 раз меньше, чем у воды. Поэтому упрощается процесс утилизации тепла отработанного пара. А КПД аммиачно парового двигателя на 24 % выше, чем у традиционной паровой машины.

Аммиачно паровой процесс хорошо освоен в промышленности. Уже более 80 лет работают холодильники на аммиачных парах (бытовые холодильники выпускаются с 1928 г, именно этого типа, как наиболее простые). Но, как известно, в холодильниках процесс идет без преобразования тепловой энергии в механическую. В аммиачно паровом двигателе использован процесс, основанный на особенностях сжатия и расширения парообразного аммиака.

Аммиачно паровой двигатель имеет малый удельный вес, вместе с парообразователем не более 1,2 кг/л.с., т.е. такой же, как и у карбюраторных автомобильных моторов.

Удельный расход топлива у аммиачно парового двигателя ниже, чем у дизельного мотора и составляет всего 1,6 кг/л.с.

Аммиачно паровой двигатель может использоваться для транспортных средств, а так же как стационарный для привода электрогенераторов различной мощности.

«Снова пар?» — статью под таким названием «ТМ» опубликовала почти 30 лет назад. И вот, оказывается, тема эта не только не устарела, но даже приобрела еще большую актуальность.

— Как же, помню блистательную статью Германа Смирнова, — оживился мой собеседник. — Она и послужила затравкой, вызвавшей кристаллизацию собственной идеи.

И далее в разговоре с Юрием Васильевичем Макаровым, ныне кандидатом технических наук, старшим научным сотрудником МАИ и изобретателем с многолетним стажем, прояснилась вот какая история.

Почему, по вашему, паромобили, столь успешно конкурировавшие на заре века с электромобилями и автомобилями, бившие мировые рекорды скорости, затем были вынуждены сойди с арены? Правильно, они потребляли в 2-3 раза больше топлива, чем машины с двигателями внутреннего сгорания. Потому, кстати, и на железной дороге на смену паровозам пришли тепловозы и электровозы.

Эта известная со школьных лет истина ничуть не обескуражила изобретателя, решившего использовать паровую машину в. авиации! «Не забывайте, — напоминает Макаров, — самолет Можайского был оснащен именно ею.

Рис, 1. Аммиачно-паровой двигатель. Цифрами обозначены: 1 — корпус паро-генератора(нагревателя); 2 — насыщенный раствор аммиака; 3 — теплоизоляция парогенератора; 4 — тепловой экран; 5 — воздушный промежуток; 6 — зеркальный экран; 7 — термоизоляция; 8 — горелка; 9 — змеевик; 10 — входной патрубок; 11 —

тракт воздухозаборника; 12 — воздухозаборник; 13 — лопасти вентилятора; 14 — радиатор; 15 — патрубок вентилятора; 16 — выхлопная труба; 17 — прямой канал выхлопной трубы; 18 — изогнутое колено выхлопной трубы; 19 — трубопровод перегретого аммиака; 20 — блок цилиндров; 21 — корпус двигателя; 22 — золотник; 23 — ось пропеллера; 24 — пропеллер;25 — выходной аммиакопровод; 26 — расширитель; 27 — корпус расширителя и абсорбера; 28 — термоизоляция; 29 — абсорбер; 30 — разделительная стенка между расширителем и абсорбером; 31 — патрубки расширителя; 32 — грубо -провод, подающий аммиачный раствор в радиатор; 33 — трубопровод; 34 — насосы; 35 — помпа подачи топлива; 36— шкив вентилятора; 37 — заслонка. 38,39 — тяги заслонки; 40 — двигатель управления заслонкой; 41 — электродвигатель помпы; 42 — электрогенератор; 43,44 — датчики системы регулирования; 45 — свеча зажигания; 46 -аккумулятор; 47 — клапан, через который добавляют аммиак в случае егс аварийной утечки; 48 — топливный бак.

И сказав первое слово в авиации, паровая машина еще не сказала последнего».

Такой ход мысли, согласитесь, граничит если нес абсурдом, то, по крайней мере, с парадоксом. Впрочем, Макаров все разъяснил достаточно логично.Не удивительно, что бывший мор ской офицер Можайский ислользова в своей конструкции паровую машину -других в то время, по существу, еще и было. И тот факт, что она дольше всег продержалась на флоте, вполне закс номерен. Ведь наилучшим образо) она проявляет свои достоинства пр повышении выходной мощности, а судоходстве нередко требуются мош ности в десятки, а то и сотни тысяч лс шадиных сил и киловатт. По той ж причине весьма неплохо чувствуют се бя паровые турбины и на тепловы электростанциях, на АЭС. Кроме то го, такая силовая установка «всеядна> может использовать практически лю бое топливо — от дров до термо яда.А ее тяговые характеристики во обще уникальны. На паромобилях, примеру, не было коробки передач -такого «обкорнания» не выдержит т один двигатель внутреннего сгорания а паровому все нипочем.

Конечно, сказанное вовсе не значт что претензий ни к судовым, ни к ста ционарным паровым установкам ни ‘ кого нет. Их еще предостаточно. И одн; из основных — значительное количе ство тепла по-прежнему «вылетает I трубу».

Повысить КПД можно двумя путями Во-первых, все больше увеличива5 температуру и давление пара, прибе гают к разного рода утилизаторам тепла. Но тут, похоже, уже подошли к технологическому пределу: применение закритического давления пара (240 — 250 атм.) с температурами свыше 500°С требует, помимо прочего, использования специальных сталей и сплавов, включая титановые. Что заметно удорожает саму установку. Оттого-то в последние десятилетия делается заметный акцент на второй путь — замену воды в паровых котлах на более подходящие жидкости.

А список их, таких жидкостей, достаточно обширен. Здесь и этиловый эфир, и хлороформ, и сернистый углерод, и аммиак. Иногда используют даже низкотемпературные расплавы на основе лития.

Макаров остановил свой выбор на аммиаке. «У него есть одна интересная особенность, — пояснил изобретатель. — Он легко растворяется в воде — о нашатырном спирте, видимо, все знают». И набросал график, из которого следовало, что, скажем, при нуле градусов в одном объеме воды растворяется аж 1176 объемов аммиака. С ростом температуры, правда, такая способность падает. Но это, как вы вскоре убедитесь, даже к лучшему.

Итак, каким же образом работает аммиачно-паровой двигатель? Взгляните на рис. 1. С помощью свечи зажигания воспламеняется горелка, топливо в которую поступает из бака. Причем, если используется жидкое горючее, скажем, мазут, его предварительно подкачивают ручным насосом (на схеме не показан). При использовании же сжижженного или сжатого природного газа, такая подкачка не требуется — он будет подаваться из бака избыточным давлением. Ну а в принципе

нагреватель(парогенератор) может работать на любом топливе (угле, торфе, дровах или ядерном горючем) — для этого потребуется лишь соответствующая его доработка.

Перед запуском двигателя специальной заслонкой перекрывается прямой канал выхлопной трубы: горячие газы от горелки идут по колену трубопровода, который погружен в насыщенный водный раствор аммиака; он с помощью насоса подается из абсорбера в корпус парогенератора. Температура жидкости, понятное дело, начинает повышаться.При этом аммиак, содержащийся в ней, выделяется и через трубку заборника поступает в змеевик нагревателя, обогреваемый той же горелкой. Если в растворе, при подогреве его, аммиак имел температуру 45 — 50° С, то в змеевике — 650° С.

Этот перегретый пар устремляется через золотник в цилиндры, и двигатель начинает работать на холостых оборотах, приводя в действие вентилятор, который нагнетает воздух в нагреватель.

Температура воды в парогенераторе постепенно повышается до 90 — 95°С, что обеспечивает давление паров аммиака порядка 40 атм. Двигатель выходит на рабочий режим и далее автоматически поддерживает его. Этому в немалой степени способствует тепловой экран сферической формы и дополнительный зеркальный экран, отставленный от него на некоторый воздушный промежуток. Кроме того, установленные датчики температуры воды и пара выдают периодические сигналы в систему автоматического управления, регулирующую тепловой режим. При перегреве сокращается подача топлива в горелку и приоткрывается створка прямого канала выхлопной трубы, сбрасывающей излишек тепла в атмосферу; при недостатке же тепла, наоборот, увеличивается подача топлива, а заслонка закрывается.

В общем, согласно расчетам Макарова, уже через 1,5 — 3 мин двигатель должен быть готов к работе при максимальной нагрузке.

Прошедший через его цилиндры пар, совершив полезную работу, охлаждается до 20 — 30° С и давление его снижается до 5 атм. Затем он попадает в расширитель, где давление его уменьшается до 1,8 атм., а температура, согласно законам физики, соответственно падает до -18° С.

Переохлажденный аммиак отбирает тепло у стенок расширителя и накапливается в абсорбере. Происходит типичный процесс, как, скажем, у абсорбционного холодильника типа «Север-6», «Иней», «Морозко» и т.д. И в абсорбере устанавливается порядка -6° С.

Естественно, при понижении температуры растворимость аммиака в воде резко возрастает. Поэтому поступающий из двигателя газ тут же поглощается жидкостью. По мере того, как беднеет аммиаком смесь в парогенераторе, часть его откачивается насосом из абсорбера в парогенератор. Цикл таким образом замыкается.

Проведенные Ю.В.Макаровым расчеты показывают, что такой двигатель обладает рядом преимуществ, по сравнению и с традиционной паровой машиной, и с двигателем внутреннего сгорания. При той же мощности, он компактнее на 40 — 60%, имеет более высокий КПД ( порядка 43,5% экономический и около 85% механический), расходует меньше соляра, чем, скажем, дизель. Даже на моторном масле, которого новый двигатель требует значительно меньше обычного, можно получить многомиллионную экономию. И это в ценах еще 1978 г., когда Макаров «пробивал» свое изобретение. Ныне же, наверное, надо говорить о триллионах рублей, расходуемых понапрасну.

Итак, получено авторское свидетельство № 1455114. Ну а что было дальше? Тут наша история приобретает настолько тривиальный характер, что даже рассказывать не хочется — тома переписки со всевозможными государственными, полугосударственными и частными оранизациями, фондами, институтами и предприятиями, в попытках если уж не внедрить, то хотя бы довести изобретение до испытаний. Но воз, как говорится, и ныне там.

В общем, ситуация вполне типичная для нашей страны. И о том, возможно, не стоило бы писать отдельно, если бы не один нюанс, зависящий, как говорится, от человеческого фактора. Вот типичный пример. Как донесли зарубежные средства массовой информации, в мире бизнеса недавно произошел из ряда вон выходящий случай. Всемогущая Сепега! Е1ест.пс — фирма, организованная 105 лет назад самим Эдисоном и с той поры считавшая, что нигде нет ничего такого, чего не могли бы изобрести ее сотрудники, — сделала первое исключение из собственных правил. Она купила лицензию на чужое изобретение, отвалив за нее. 250 млн долларов!

Новоявленного мультимиллионера зовут Александр Калина, он бывший наш соотечественник, выпускник Института холодильной промышленности в Одессе. А предложенный им «цикл Калины» позволяет сразу на 25% повысить КПД любой тепловой электростанции. Причем это изобретение было сделано давно, еще в СССР, где, кроме того, он получил около 90 авторских свидетельств.

Для реализации одного из его изобретений — капсульного трубопровода — инстанции решили создать даже целый НИИ. Подыскали помещение, назначили директора, заместителей и т.п., а про самого автора как-то «забыли», И вспомнили лишь тогда, когда он заскандалил, обнаружив, что в ходе переписки с патентным ведомством количество соавторов изобретения, неожиданно для него, пополнилось пятью фамилиями.Разумеется, руководителей того самого НИИ.

Изобретатель обиделся и эмигрировал. А институт пришлось вскоре прикрыть, ввиду полной бесполезности его сотрудников.

За границей Калина начал все сначала. Там, впрочем, ему было отнюдь не легче, чем тут. Но у него уже был опыт. И за 15 лет, объездив полмира, он все-таки сумел найти людей, поверивших в перспективность его давнишней идеи, одолживших деньги на ее реализацию. В декабре 1992 г. Калина закончил неподалеку от Лос-Анджелеса строительство опытной станции. По проводам от нее пошло самое дешевое в мире электричество, а изобретатель, как уже говорилось, стал богачом.Убытки же России составили при этом сотни миллиардов. И не рублей, а долларов.

Не произойдет ли нечто подобное и с «циклом Макарова»? И пока такого не случилось, быть может, стоит повторить опыт Калины на отечественной почве? Создать акционерное общество, дать изобретателю возможность доказать перспективность его разработки на практике, а потом торговать лицензиями по всему миру, не особенно стесняясь в цене.

Рис. 2. Газотурбинный двигатель с аммиачно-паровым циклом. Цифрами обозначены: 1 — парогенератор; 2 — насыщенный раствор аммиака; 3 — корпус парогенератора; 4 — газовая камера турбины; 5 — форсунка; 6 — воздухозаборник; 7 — сопло; 8 — змеевик; 9 — свеча зажигания; 10 — аккумулятор; 11— заборный патрубок; 12 — ам-миакопровод; 13 — радиатор; 14 — ось пропеллера; 15 — пропеллер; 16 — золотник; 17 — трубопровод; 18 — расширитель;19 — корпус расширителя и абсорбера; 20 — термоизоляция; 21 — абсорбер; 22 — перегородка между расширителем и абсорбером; 23 — патрубки расширителя; 24,25 — трубопроводы; 26 — радиатор; 27 — насосы; 28 —помпа;29 — топливный бак; 30 — топливопровод; 31 — система автоматического регулирования; 32,33 — датчики системы автоматического регулирования; 34 — клапан для восполнения аммиака при аварийной утечке.

Re: Экспериментальные двигатели

Admin » 05 авг 2011, 03:31

Известно, что в кривошипно-шатунных механизмах двигателей внутреннего сгорания почти четвертая часть полезной мощности уходит на трение. Другая отрицательная сторона таких моторов — увеличение сил инерции, количества вспышек с повышением числа оборотов, а следовательно, и рост тепловой напряженности цилиндра. Действительно, преобразование прямолинейного перемещения поршня во вращательное движение коленчатого вала с помощью шатуна вызывает появление бокового усилия на стенку цилиндра. Чтобы избежать связанного с этим повышенного износа поршней, им придают конусную форму, а их юбки делают эллипсными. Однако это не решает проблемы в корне. Неизбежная боковая нагрузка на стенку цилиндра увеличивает потери на трение, отрицательно отражающиеся на величине механического КПД двигателя. Бороться с этим явлением можно с помощью конструкции, в которой шатун бы двигался только возвратно-поступательно, не совершая угловых качаний относительно поршневого пальца.

За практическое воплощение такой идеи еще в 1940 году взялся выдающийся отечественный инженер С. С. Баландин. На базе 5-цилиндрового звездообразного авиационного мотора М-11 он создал версию с четырьмя цилиндрами, названную ОМБ — особый мотор Баландина. Испытания этого образца и его модификации, построенной в 1944 году, дали потрясающие результаты. Бесшатунный двигатель оказался на 33% мощнее и на 84% меньше в площади поперечного сечения, вдвое уменьшились размеры радиаторов систем охлаждения и смазки. Но самое главное—за счет резкого сокращения потерь на трение между поршнем и цилиндром механический КПД увеличился с 0,86 до 0,94, а моторесурс вырос в 18 раз! Снизился и удельный расход топлива.

В ОКБ-2 Наркомата авиапромышленности, возглавляемом С. С. Баландиным, по той же схеме было изготовлено и испытано несколько других опытных двигателей. В любом из них две противоположные пары поршней связаны между собой жестким штоком, который в середине имеет подшипник, охватывающий шейку коленчатого вала. На каждом штоке по обеим сторонам подшипника выполнены ползуны, которые скользят по направляющим в картере, полностью разгружая поршень и цилиндр от боковых усилий. Неудивительно, что в данном случае поршень превращается в своеобразный держатель для поршневых колец, которые герметизируют стык поршень—цилиндр. Поэтому допуски на размеры поршня устанавливаются менее жесткими. Сам по себе коленчатый вал не простой — он разрезан на три части. Средняя часть похожа на обычный коленчатый вал, а крайние являются кривошипами, в которых на подшипниках вращается средняя часть. Благодаря этому штоки с поршнями ходят взад-вперед, а коленчатый вал вращается. Для синхронизации вращения кривошипов, а также для съема мощности служит специальный вал: крутящий момент на его шестерни передают зубчатые венцы, расположенные на кривошипах.

Нельзя не отметить, что если в обычном поршневом двигателе сила давления газов передается через относительно маленький подшипник верхней головки шатуна, а затем через подшипник его нижней головки (он уже больше, но и нагрузки здесь возрастают: добавляются силы инерции от вращения), то в схеме Баландина подшипник всего один, да и размер его гораздо солиднее, чем у подшипника нижней головки обычного шатуна. Силы инерции у «бесшатунника» также меньше, а сама нижняя головка является неразъемной. Пары поршней перемещаются возвратно-поступательно по двум взаимоперпендикулярным направлениям. Когда один из них приближается к головке цилиндра, осуществляя сжатие топливновоздушной смеси, другой, жестко связанный с ним штоком, удаляется от головки противоположного цилиндра, движимый энергией уже подожженной смеси. При этом механизм функционирует с частотой 2000 двойных ходов в минуту или почти 70 — в секунду.

Естественно, при отсутствии угловых колебаний штока относительно поршня появляется возможность создания двигателя двойного действия. В итоге рабочий процесс идет по обе стороны поршня, что позволяет получить почти вдвое большую мощность. Помимо 4-цилиндровой схемы бесшатунного двигателя возможны конструкции с восемью, двенадцатью, шестнадцатью цилиндрами и т. д. Правда, в тот период считалось, что угол между цилиндрами из-за особенностей кинематической схемы допустим любой, кроме 0° и 180°, поскольку, по мнению специалистов, невозможно было получить конструкцию, в которой цилиндры расположены в один ряд или оппозитно. Зато препятствий для создания низкого компактного мотора с крестообразным, Х-образным или V-образным расположением цилиндров не существовало.

Уже во время Великой Отечественной войны стало ясно, сколь заманчивые перспективы таит в себе бесшатунный двигатель. Понятно, почему в работе над ОМБ оказались задействованы три ОКБ и пять серийных заводов Наркомата авиапромышленности, не считая Академии им. Н.В. Жуковского и трех НИИ. Да и сам С. С. Баландин старался не отставать. Экспериментальный авиадвигатель МБ-4 одинарного действия при габарите, сопоставимом с двигателем «Волги», имел близкую к нему массу и развивал в полтора раза более высокую мощность (140 л. с. при 2200 мин-1). Удельная мощность двигателя составляла 20,4 л. с./л, удельная масса — 1,14 кг/л. с., удельный расход топлива в эксплуатационном режиме — 220 г/л.с. в час. Последний из опытных моторов — 8-цилиндровый ОМ-127РН двойного действия, оснащавшийся системой впрыска топлива и турбонаддувом, развивал мощность 3500 л.с. Более того, работы над столь многообещающим двигателем привели к началу постройки авиационного мотора мощностью 10000 л. с. и массой З,5 т, что в 200 раз легче стационарного дизеля той же мощности. Наконец, в ОКБ-2 приступили к проектированию бесшатунного авиадизеля мощностью 20000 л.с. И всего при 24 цилиндрах! Для сравнения: разработанный американской фирмой Laicoming авиационный поршневой мотор ХР-7755 мощностью 5000 л. с. имел 36 цилиндров при несравнимо худших характеристиках.

Бесспорность перехода авиации на реактивную тягу привела в начале 50-х годов прошлого века к сворачиванию деятельности ОКБ Баландина, хотя уже тогда удалось разработать поршневые моторы, равные по мощности, габаритам и массе турбовинтовым двигателям, к тому же более экономичные. В 1957 году С. С. Баландин, уже после прекращения работ, получил закрытое для публикации авторское свидетельство на «Двигатель внутреннего сгорания с бесшатунным механизмом». После снятия запрета вышла книга «Бесшатунные двигатели внутреннего сгорания» (первое издание — в 1968 году, второе — в 1972-м).

ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ И ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

Попытки создать «бесшатунник» для установки на различные мобильные системы, в том числе на бронетанковую и автомобильную технику в нашей стране предпринимались неоднократно. Проектировщики оценили достоинства двигателя Баландина, который, по сравнению с рядом поршневых двигателей внутреннего сгорания и газовыми турбинами, был компактнее и менее металлоемок. Для изготовления многих его деталей пригодны действующие технологии и оборудование моторостроительных производств автомобильной промышленности. Кроме того, в пользу «бесшатунника» говорили: высокая удельная мощность, минимальное число деталей, идеальная уравновешенность (амплитуды вибраций самых мощных образцов являлись неправдоподобно малыми — порядка несколько микрометров). К тому же по технологичности мотор Баландина заметно превосходил тот же двигатель Ванкеля.

На Брянском автозаводе разработали проект бесшатунного двигателя с X-образным расположением цилиндров. Зиловские инженеры в конце 80-х годов прошлого века построили опытный образец дизельного «Баландина», который успешно прошел стендовые испытания. По сравнению с серийным дизелем ЯМЗ-238, на каждые два цилиндра которого приходятся 28 деталей, разработали бесшатунный компрессор для питания пневмосистемы грузовиков. Аналогичные работы проводили молодые конструкторы инициативной группы «Трек» Московского авиационного института.

И все-таки двигатель Баландина так и не получил широкого распространения. Почему? Главный изъян мотора — появление так называемых избыточных кинематических связей. Дело в том, что шток, связывающий между собой поршни, имеет три опоры. Дополнительная опора в этом случае играет роль избыточной связи. Чтобы такой механизм надежно функционировал, необходима либо высокая податливость опор, либо безупречная точность изготовления деталей. А поскольку опоры коленчатого вала или сам вал сделать податливыми нельзя, остается уповать на технологию высочайшего уровня, доступную эксклюзивным производствам. Но даже при выполнении этого условия естественный износ деталей во время работы может свести все усилия по получению высокой точности на нет. Однако остается еще один способ выбраться из тупика — изменить кинематическую схему. Как раз этим и воспользовался инженер А. Вуль из Харькова, предложивший собственный способ решения проблемы. Вообще, вопросами бесшатунного двигателя украинский последователь С. С. Баландина вместе со своими единомышленниками занимается с 1994 года. За это время специалисты организованной для этой цели лаборатории создали несколько образцов. Первые два из них представляют автомобильные V-образные 4-цилиндровые дизели объемом 2,0 и 2,8 л и расчетной мощностью 68 и 136 л. с. соответственно.

Конечно, собрать в условиях не заводского производства необычный двигатель, а тем более дизель, без всякого преувеличения, является сверхзадачей. Но на стороне А. Вуля оказались упорство, невероятная работоспособность и огромный опыт ремонта современных зарубежных дизелей. В течение нескольких лет в лаборатории были созданы серьезный станочный парк и современный испытательный стенд с нагрузочным электродвигателем двустороннего действия.

В двигателе А. Вуля одностороннего действия два штока, находящихся рядом на коленчатом вале, развернуты друг относительно друга на угол 90°. Сам вал совершает двойное вращение: вокруг собственной оси и вокруг оси кривошипа. Именно такая кинематика механизма позволяет передавать мощность от поступательно движущихся штоков на вращающийся по определенной траектории коленчатый вал и далее на кривошипы.

При материализации своего замысла А. Вуль наиболее сложные элементы заимствовал от импортного дизеля. Речь идет об индивидуальных головках цилиндров (диаметром 100мм) и форсунках, а камеру сгорания и ее относительное расположение пришлось попросту скопировать. При этом, по сравнению с базовым мотором, несколько увеличено давление впрыска топлива, сокращена его продолжительность, изменен угол опережения впрыска. Сочетание готовых и оригинальных узлов привело к рождению 4-цилиндрового V-образного дизеля с углом развала 90°, работающего по четырехтактному циклу. При этом из-за особенностей схемы вспышки в камерах сгорания дизеля чередуются неравномерно: 0°, 90°, затем пауза 270° и снова 0° и 90°. Такой процесс работы потребовал использовать топливный насос распределительного типа зарубежного производства со встречно движущимися плунжерами, изначально предназначенный для 8-цилиндрового двигателя, и еще направлять топливо на слив из четырех дополнительных штуцеров. Дополнив «бесшатунник» генератором, стартером и вкладышами от различных марок грузовых и легковых автомобилей, а также снабдив силовую установку изрядным количеством деталей собственного изготовления, А. Вуль получил вполне работоспособную конструкцию.

Максимальная мощность при 4000 мин-1, л. с. 150

Максимальная частота вращения выходного вала (маховика) дизеля, мин-1 5600

Число цилиндров 4

Диаметр цилиндров, мм 85

Ход поршня, мм 88

Рабочий объем, л 2

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт.ч 165–170

Источник статьи: http://sam0delki.ru/viewtopic.php?t=21