Как строит двигатели «КАМАЗ-мастер»: 1150 лошадиных сил из обычного мотора

На мировых ралли-марафонах гоночная команда «КАМАЗ-мастер» непобедима уже несколько десятков лет. Залог триумфа — невероятный труд всего состава команды: от рядовых механиков до пилотов-чемпионов. Однако не стоит забывать и про технику, которую создают отечественные инженеры и благодаря которой российские грузовики КАМАЗ знает весь мир. Корреспондент журнала «Движок» побывал в цехах самой титулованной гоночной команды России и своими глазами увидел, как создаются непобедимые грузовые болиды.

Гоночные соревнования мирового уровня — это не только накал спортивной борьбы, но еще и изрядная доля всевозможных закулисных интриг, внутренних организационных нюансов и финансовых перипетий. Мировые ралли-марафоны тут, увы, не исключение. За время проведения разных соревнований неоднократно всплывали всевозможные истории о том, что организаторы, как сейчас модно говорить, «хайли лайкли» — не всегда объективны и беспристрастны по отношению к разным участникам и командам.

Как ни крути, но «КАМАЗ-мастер» с этой точки зрения давно в перекрестии прицела, причиной чего являются, конечно, безостановочные победы. Ни организаторам гонок, ни другим участникам не особо интересно, когда победитель на 90% известен заранее, а оставшиеся 10% приходится списывать фактически только на отвернувшуюся от россиян удачу.

Гоночные чиновники с завидной регулярностью ужесточают технический регламент и с особой скрупулезностью занимаются проверками — конечно же, в первую очередь тех, кто претендует на победу. Официальное объяснение такого подхода — борьба за равные условия участия, нормы безопасности и, в последнее время, экологические тренды. Реальное положение дел часто намекает на то, что технические требования — возможность выбить из борьбы «не тех» лидеров.

В прямом разговоре камазовцы «теорию заговора» отвергают, однако, не скрывая, говорят о том, что судьи международных соревнований нередко применяют максимальные наказания к «КАМАЗ-мастер» за то, за что другим участникам гонки порой просто прощают.

Именно по этой причине быть начеку приходится не только «боевым» экипажам, но и инженерам, которые создают гоночный грузовик. Малейшее отступление от техрегламента может дорогого стоить.

Собственно, одним из камней преткновения всегда был двигатель. «КАМАЗ-мастер» прекрасно сражался с отечественными моторами — до 2010 года на гоночных грузовиках стоял 18,5-литровый агрегат V8 ЯМЗ, а после команда перешла на простой и надежный мотор ТМЗ мощностью 850 л. с. Кстати, его же первоначально использовали как основу для гибридного газодизельного грузовика Сергея Куприянова.

Однако в 2013 году FIA ограничила объем моторов 16,5 литрами, и «КАМАЗ-мастеру» пришлось оперативно искать замену. Найденный Liebherr D9508 достаточно долго доводился нашими инженерами до ума, а когда вновь оказался непобедим, организаторы гонок выставили новое условие — ограничить объем двигателя 13 литрами. Так команде вновь пришлось отправиться на поиски подходящего агрегата.

Часто обыватель задается вопросом, почему такой гигант, как КАМАЗ, не может сам сделать двигатель? Главная причина заключается в том, что по правилам гонок двигатель должен быть серийным. То есть сделать мотор мало — его еще нужно запустить в массовое производство для гражданских грузовиков, что стоит колоссальных затрат и усилий. А с учетом того, что требования организаторов соревнований за 10 лет поменялись четыре раза (!), данная затея становится бессмысленной

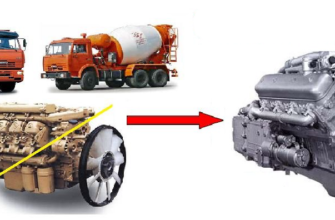

Итак, новым мотором стал серийный Cummins ISZ-13, выпускаемый по лицензии в Китае компанией Dongfeng. Это рядный шестицилиндровый двигатель объемом 13 литров и мощностью 450 л. с. Агрегат оказался по габаритам выше и короче прошлых V-образных «восьмерок», а потому с учетом новых габаритов машину фактически пришлось проектировать заново.

Двигатель в первую очередь устраивал команду по надежности, а вот его серийные характеристики по мощности и тяге нужно было увеличивать минимум вдвое, доводя до гоночных показателей.

Первым делом двигатель разбирается, после чего каждая деталь подвергается ревизии. Блок, цилиндры, клапаны, распредвалы, система впрыска и выпуска, охлаждения и турбонаддува — все это проходит проверку на возможность улучшения характеристик мотора. Более того, улучшенные, а чаще всего полностью замененные детали должны еще надежно работать друг с другом, что требует целой серии испытаний. На стеллажах производства «КАМАЗ-мастер» лежат десятки различных видов компонентов, которые подбираются к новому мотору, а иногда создаются под заказ.

Отдельный цикл работ ведется по подбору характеристик турбокомпрессора и оптимизации программы управления двигателем. Далее мастера вручную собирают мотор, подбирают смазочные материалы и на финальном этапе отправляют получившийся агрегат на испытательный стенд, где двигатель работает по специальной программе фактически на предельных нагрузках.

В результате от серийного мотора Cummins ISZ-13, по сути, родным остается только корпус и шорт-блок, а характеристики достигают впечатляющих показателей: 1150 л. с. и 5000 Нм крутящего момента. С такими данными гоночный КАМАЗ разменивает первую «сотню» за 6 секунд.

Само собой, на моторе испытания не заканчиваются. Все остальные агрегаты также подвергаются существенным изменениям. Так, например, форсированный двигатель повысил температуру выхлопа с 800 до 900 °C, что потребовало применения дорогих более жаростойких материалов. И так практически по каждой системе.

Применение иностранных комплектующих в отечественных гоночных машинах — мировая практика. Глобализация чисто экономически не позволяет каждому производителю быть полностью автономными в постройке машин. Куда больше смущает ситуация в российском производстве: в цехах КАМАЗ-мастер, как и много где, отечественного оборудования почти не найти. Особенно «прекрасно» выглядит рабочее место на пильном станке, оператор которого, создавая детали для гордости российского автоспорта, всю смену смотрит. на американский флаг. Увы, производство средств производства в России было почти полностью уничтожено в ходе перестроечных реформ.

Каков итог?

Камазовцы открыто говорят о том, что гоночный КАМАЗ построен с массовым применением импортных комплектующих. Многие детали освоены на российском производстве и дают рабочие места в нашей стране — та же кабина К5 локализована на 100% и скоро появится на гоночных грузовиках.

А самое главное, закупка импортных агрегатов при отсутствии затрат на разработку оставляет огромный потенциал для развития нашей инженерии при минимальных вложениях. Тот же двигатель Cummins ISZ-13 от грузовика Dongfeng и от гоночного КАМАЗа 43509 — по факту два разных мотора. В последний вложено столько отечественных идей, что агрегат можно смело называть российским.

Собственно, и правда: подобным путем отечественный автопром шел с момента своего основания, когда еще в царской России в 1908 году было освоено производство бельгийских автомобилей Fondu. А после уже советская власть локализовала у нас модельный ряд Ford, превратившийся в «эмки» и «полуторки», на которых была выиграна война. Про итальянские «Жигули» тоже знают все. Вопрос исключительно в конечном результате. А в случае с «КАМАЗ-мастер» он остается неизменным: какие бы условия ни выставлял технический регламент FIA, на каком бы континенте ни проходил очередной «Дакар» и какие бы агрегаты ни использовал отечественный автогигант, золото соревнований остается в России.

Источник статьи: http://dvizhok.su/komtrans/kak-stroit-dvigateli-kamaz-master-1150-loshadinyix-sil-iz-obyichnogo-motora-cummins

Как делают кабины и двигатели для КамАЗов нового поколения

Обзоры 05.06.2019 9

В последних числах мая в Набережных Челнах официально запустили завод совместного предприятия КамАЗа и «Даймлера» по производству каркасов кабин для грузовиков КамАЗ-54901 и Mercedes Actros. Планируемая мощность — 55 тысяч кабин в год с долями российской и немецкой модели 80 и 20% соответственно. Соотношение не фиксированное и может меняться в зависимости от потребностей участников партнёрства.

Мероприятие прошло под лозунгом «The future is already here» — «Будущее уже здесь». Как заявляют представители предприятия, завод, заложенный в марте 2016 года, является самым современным и экологичным в мире. Инвестиции в завод составили около 200 млн евро, он занимает территорию 72 тысчи квадратных метров и обеспечит работой до 700 человек при уже упомянутой мощности в 55 тысяч кабин в год. К таким показателям планируется прийти к 2024 году.

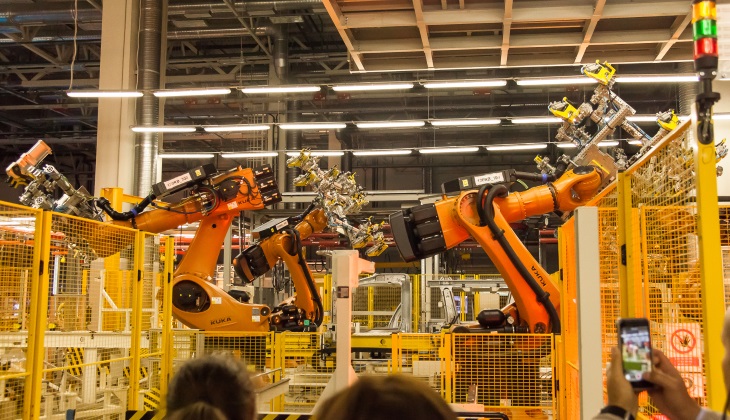

На заводе «трудятся» 106 роботов

Начинается процесс, конечно, со склада деталей. Стеллажи находятся максимально близко к друг другу, строго настолько, чтобы между ними проходил специальный погрузчик. Детали грузят на специальные самоходные тележки и транспортируют в кузовной цех. К слову, локализация даже сейчас весьма достойная. Как отмечают представители компании, они в первую очередь стремились уйти от ввоза тех деталей, которым тяжело даётся транспортировка. Поэтому все видимые внешние кузовные детали уже производятся у нас. Сталь, из которой они штампуются, тоже российская. Была проведена большая работа с поставщиками для её соответствия всем высоким стандартам концерна Daimler.

Далее детали поступают в кузовной цех. Его конфигурацию представители Даймлер-Камаз сравнивают с рыбьим хребтом, то есть основная линия располагается посередине, а детали поступают с двух сторон. Кроме сварки в кабине применяется также склейка (клей подаётся подогретым до 48 градусов). Все процессы выполняются роботами KUKA и контролируются компьютером. Кроме того, качество сварки проверяется ультразвуком. Объёмы проверки с окончательной отладкой процессов и выходом на проектную мощность обещают уменьшиться. Точность изготовления такая, что отклонение каждого из размеров собранного каркаса кабины (длины, ширины и высоты) от номинала не должно превышать 1,5 мм. Если условие не соблюдается, кабину отправляют в лабораторию, где тщательно обмеряют сканером с использованием оптики Zeiss.

Результат в виде трёхмерной модели с цветовой индикацией (зелёный – хорошо, красный – плохо) отображается на мониторе. Если отклонения подтверждаются, кабину признают негодной и утилизируют, причём происходит это очень редко. При планируемых объёмах отбраковка даже одной-двух кабин в год – это много. При этом на производстве не забыта и разумная экономия. Наконечники, которыми роботы сваривают детали, в процессе работы «затупляются», то есть площадь контакта становится слишком большой. Такие наконечники не выбрасывают, а затачивают (под контролем компьютера) и снова устанавливают на робота. Таким образом, один наконечник может быть использован до трёх раз.

Сваренный и склеенный каркас кабины поступает в окрасочный цех. В нём действуют строгие правила чистоты. Каждый входящий должен надеть комбинезон, плотно закрывающий руки, ноги и голову. Технологии также применены самые современные. Линия окраски знаменитой марки Durr. Первый этап – катафорезное грунтование с погружением в 12 ванн. Внутри ванны кабина проводит 60 секунд. Одна из самых интересных стадий — окраска. Она осуществляется по схеме «мокрым по мокрому», то есть на ещё не высохший грунт наносится краска. При этом экономятся и время, и деньги. Кстати, существует 8 основных и 20 специальных цветов. В течение месяца могут подобрать и индивидуальный оттенок. Вентиляция в окрасочной камере выполнена с применением фильтров из бумаги и картона, которые задерживают частицы краски.

Отработанные фильтры затем сжигают. Такой способ гораздо меньше вредит природе, чем традиционная очистка воздуха при помощи воды, и, опять же, снижает издержки. Только потом кабина поступает в печь для сушки. Туда периодически отправляют «контрольную» кабину, под завязку набитую датчиками температуры, чтобы иметь полное представление о том, как проходит сушка. Проверка качества окраски проводится под ярким светом в специальной камере, после чего на часть сварочных швов вручную, при помощи пистолета и кисти, наносится герметик.

Готовые каркасы уходят либо на КамАЗ, либо на линию сборки «Мерседесов». Весь процесс изготовления кабины и, соответственно, её качество для российской и немецкой модели абсолютно идентичны. КамАЗ рассчитывает устанавливать её на свои автомобили в течение 15-20 лет.

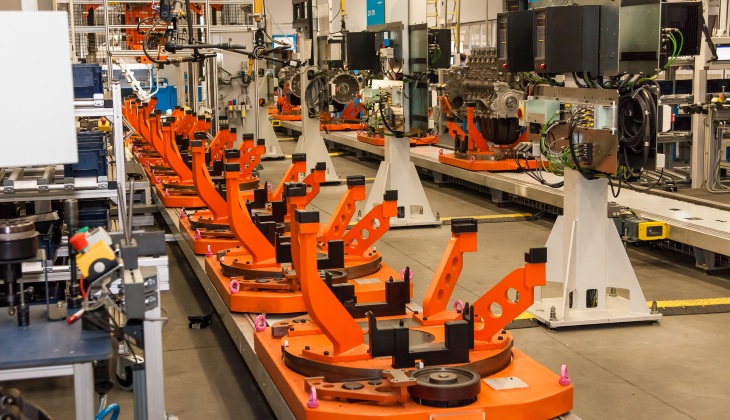

На заводе двигателей немного другой подход. Не так давно здесь, по соседству с линиями сборки «Камминсов» и родных камазовских «восьмёрок» появилась ещё одна, уже под новый рядный шестицилиндровый мотор для КамАЗа-54901. Здесь, в отличие от завода каркасов, предпочли не загромождать её роботами, а пошли по пути максимально подробного расписывания действий для операторов, чтобы исключить их ошибки. То есть когда двигатель приходит на очередной пост, компьютер сообщает человеку, какой инструмент нужно взять, куда поставить деталь и с каким моментом затянуть крепёж, а после выполнения операции информация о ней останется в компьютере, таким образом, об уже собранном двигателе будет известно буквально всё.

Поставщиками оборудования выступили такие гиганты, как Siemens, Thyssenkrupp, Atlas Copco. Пока конвейер довольно короткий, поэтому на каждом посту приходится выполнять по несколько операций. На данный момент выпущено чуть более семидесяти двигателей, во втором полугодии предусматривается выход на мощность 200 моторов в месяц с достижением показателя 1000 штук за 2019 год. В планах – удлинение линии, уменьшение количества операций на каждом посту и дальнейшее увеличение количества выпускаемых двигателей. Пока озвучивают проектную мощность на уровне 12 000 двигателей в год, но обещают и наращивание по необходимости.

Сам двигатель не менее интересен. КамАЗ предпочёл не покупать лицензию или что-то копировать, а разработал новый агрегат совместно с компанией Liebherr. За основу был взят шестицилиндровый рядный мотор Lieherr D946, но существенно переработан, в первую очередь, в направлении облегчения, так как исходник предназначался для строительной техники, а не магистрального тягача, и не особо-то беспокоился о своём лишнем весе. В результате получился мотор на чугунном блоке с мокрыми гильзами и чугунными четырёхклапанными отдельными головками. Всё ради надёжности и ремонтопригодности.

К слову, о надёжности. Производитель заявляет внушающий уважение ресурс в полтора миллиона километров и межсервисный интервал 150 тысяч километров или один год. Правда, последний параметр касается эксплуатации по дорогам класса «А» (иначе говоря, магистралям, для которых и предназначен первенец нового семейства). В более жёстких условиях обслуживать автомобиль, очевидно, придётся почаще. Токсичность выхлопа вписывается в нормы Евро-5. Уже сейчас локализация очень обширная и не затрагивает лишь топливную аппаратуру и турбину.

Вообще, камазовский Р6 это не один двигатель, а целое семейство, представители которого тотально унифицированы и отличаются, в основном, прошивкой блока управления. Диаметр цилиндра и ход поршня всегда одни и те же, 130 и 150 мм соответственно (рабочий объём 11,946 л), а мощность и крутящий момент уже на любой вкус. Младшая модификация (910.14) выдаёт 380 л. с. при 1900 об/мин и 1715 Нм при 1300 об/мин, старшая (910.10) – 550 и 2540 при тех же оборотах. Впрочем, есть и ещё один вариант, стоящий особняком. Развивать он должен около 700 сил, а помогает ему в этом уже не одна турбина, а две, работающие последовательно.

В целом, то, что происходит с КамАЗом, не может не радовать. Пусть модель 54901 и имеет каркас кабины от «Актроса» (в чём уже нет ничего зазорного, так как кабина современная и попросту очень достойная), но он оброс оригинальными внешними панелями, заполучил свой интерьер, всё это приводится в движение вновь разработанным двигателем, да ещё и выпускается у нас (а не просто собирается). Надеемся, дальше будет только лучше!

Источник статьи: http://wroom.ru/news/9839