Строительные и дорожные машины. Курс лекций

воскресенье, 20 сентября 2009 г.

Лекция 2. Конструкция строительных машин. Часть первая.

Достоинством одномоторного привода является то, что масса этого привода меньше, чем суммарная масса приводов многомоторного привода, а изготовить его проще и дешевле.

Недостаток одномоторного привода состоит в том, что при нем требуется большое количество трансмиссий, чтобы осуществить передачу движения отдельным механизмам. Кроме того, при одномоторном приводе нельзя получить независимое распределение мощности между приводимыми в движение механизмами.

Достоинством многомоторного привода является то, что в нем можно регулировать работу отдельных механизмов независимо друг от друга, значительно сократить количество трансмиссий, легче осуществить автоматизацию.

Режимы работы силовых установок

Режим машины зависит от:

- величины амплитуды и частоты колебаний нагрузки;

- количества включений в единицу времени;

- реверсивности движения;

- продолжительности непрерывной работы.

Различают четыре режима работы:

1. Легкий режим работы (рис. а)

- отношение максимальной нагрузки к средней составляет: 1,1 — 1,3

- скорость рабочих движений постоянна,

- нет реверсивности рабочих движений;

- число включений в 1 ч составляет 20—30, редко 50.

С такими режимами работают

- машины для уплотнения грунтов (кроме вибрационных),

- бетоносмесители,

- растворосмесители,

- цилиндрические грохоты,

- транспортеры.

Для привода этих машин можно применять любые двигатели.

2. Средний режим работы (рис. б)

- отношение максимальной нагрузки к средней составляет 1,5 — 2,5;

- скорость рабочих движений переменна,

- движения редко реверсивны;

- число включений в 1 ч достигает 200.

На таких режимах работают скреперы, тягачи, грейдер-элеваторы, дробилки, краны, многоковшовые экскаваторы и погрузчики.

3. Тяжелый режим работы (рис. в)

- отношение максимальной нагрузки к средней составляет 2 : 3;

- нагрузка имеет частые и резкие пики;

- скорости рабочих движений меняются прерывно,

- движения часто реверсивны; число включений в 1 ч до 1000 и более.

На таких режимах работают одноковшовые экскаваторы, бульдозеры, толкачи и др.;

4. Очень тяжелый режим работы — носит ударный или вибрационный характер (рис. г).

Целесообразность применения того или иного двигателя для работы при различных режимах нагружения определяют с помощью механической внешней характеристики.

Кривую, построенную в координатах М и n, где М — крутящий момент; n — частота вращения; М = f (n) называют механической внешней характеристикой.

- дизели, работающие на тяжелом дизельном топливе,

- карбюраторные, работающие на бензине.

Основное преимущество двигателей внутреннего сгорания состоит в том, что для них не требуется внешних источников питания.

Недостатками ДВС являются

- большая чувствительность к перегрузкам (для карбюраторных двигателей kп = 1,15 — 1,95, а для дизелей kп = 1,01 — 1,1);

- высокая стоимость эксплуатации;

- сравнительно малая долговечность — до 4000 часов работы.

Двигатели внутреннего сгорания применяют как с непосредственной механической передачей, так и с гидромуфтами и гидротрансформаторами, обеспечивающими защиту двигателя и всей конструкции от внешних перегрузок и сглаживающими расхождения между выходной характеристикой двигателя и требованиями, вытекающими из режима работы рабочего органа.

Электродвигатели переменного тока.

Такие двигатели особенно широко применяют в качестве привода стационарных строительных машин (бетоносмесителей, дробилок и др.).

Двигатель переменного тока имеет две разновидности:

- асинхронный электродвигатель — электродвигатель переменного тока, в котором частота вращения ротора отличается от частоты вращающего магнитного поля, создаваемого питающим напряжением; такие двигатели часто используются в строительных машинах.

- синхронный электродвигатель — электродвигатель переменного тока, ротор которого вращается синхронно с магнитным полем питающего напряжения; из синхронных двигателей наиболее часто применяюся шаговые моторы.

Этот вид силового оборудования отличает простота управления и обслуживания, малая стоимость, надежность в эксплуатации, способность выдерживать большие кратковременные перегрузки и возможность питания от обычной электросети.

Они имеют мягкую внешнюю характеристику и являются наиболее пригодными для привода многих карьерных машин.

Недостаток их заключается в том, что такие двигатели не могут питаться от общей сети переменного тока.

Несмотря ряд недостатков, такие двигатели широко применяют как в одномоторном, так и многомоторном приводе.

Источник статьи: http://stroymashiny.blogspot.com/2009/09/2.html

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ И ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ

Несмотря на многообразие областей применения, типов и типоразмеров подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин, их конструктивные схемы и компоновочные принципы не столь разнообразны. Любая из них является набором ограниченного числа типовых узлов и агрегатов, способы конструктивного соединения и функционального взаимодействия которых между собой диктуются назначением машины и, в свою очередь, определяют ее характеристики. К их числу относятся: рама, силовая установка, ходовое оборудование (для самоходных, полуприцепных и прицепных машин), ходовая трансмиссия (для самоходных машин), рабочее оборудование, его силовой привод, системы управления рабочими процессами и движением машин, операторские кабины, корпусные и облицовочные детали.

Рама.Рама обеспечивает постоянство взаимного расположения других агрегатов, благодаря чему машина сохраняет работоспособность в широком диапазоне эксплуатационных условий. Пространственная конфигурация рамы зависит от величины и направления нагрузок, воспринимаемых машиной, что, в свою очередь, определяется ее назначением, типом и типоразмером. Часто роль рамы выполняют усиленные корпусные детали машины, как, например, ковш самоходного скрепера. Наряду с основной рамой на некоторых типах машин используются дополнительные рамы для крепления рабочих органов. В качестве примера можно назвать тяговую раму автогрейдера, универсальную раму бульдозера с поворотным отвалом и др.

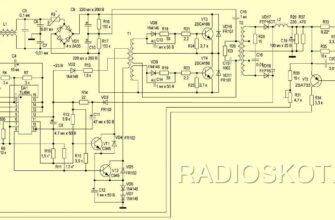

Силовая установка.Источником механической энергии, необходимой для работы машины, служит силовая установка. Современные подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины оборудуются либо двигателями внутреннего сгорания (большей частью, дизельными), либо электродвигателями с автономным питанием от аккумуляторов или стационарных электросетей. Основным преимуществом двигателя внутреннего сгорания является полная автономность машины в течение длительного времени. К числу принципиальных недостатков такой силовой установки относят сравнительно невысокий КПД (20. 35 %), шум, вибрацию, токсичность выхлопа, тепловое загрязнение окружающей среды. Действие некоторых негативных факторов может быть в значительной степени ослаблено за счет направленных конструктивных мероприятий (электронное управление процессом сгорания, звуко- и виброизоляция, каталитическая очистка выхлопа и др.), реализация которых ведет к усложнению и удорожанию двигателя, увеличению затрат на его эксплуатацию. Удельная (на единицу массы) мощность автотракторных и транспортных дизельных двигателей внутреннего сгорания составляет от 0,75 до 1,0 кВт/кг.

К преимуществам электродвигателей относятся высокий КПД Ю 98%), постоянная готовность к работе независимо от темпера- г ры окружающего воздуха, высокая надежность, простота сопряжения с другими агрегатами, а также легкий пуск, управление, реверсирование и остановка. Удельная (на единицу массы) мощность электродвигателей на порядок ниже, чем у двигателей внутреннего сгорания, и колеблется в пределах 0,027. 0,095 кВт/кг.

Ходовая трансмиссия.Для передачи энергии от двигателя на ходовые устройства, обеспечения самостоятельных перемещений малины в ходе рабочих и транспортных операций служит ходовая ‘рансмиссия. Типы и принципы ее работы аналогичны таковым для силовых трансмиссий вообще.

Движитель.Передвигаться относительно опорной поверхности машине позволяет движитель. Большинство самоходных подъем-;о-транспортных, строительных и дорожных машин оснащены „шевмоколесным, рельсоколесным или гусеничным движителями. Гораздо реже и только у строго ограниченной номенклатуры ма-[ин встречаются жесткие колеса, облицованные резиной, и метал-:ические вальцы с гладкой или неровной поверхностью.

В последние годы все чаще появляются движители, в которых конструкторы пытаются соединить преимущества движителей различных типов. Среди них можно назвать полностью резиновые гусеницы, гусеницы с обрезиненными траками, жесткие колеса с обо-;ом, собранным из съемных резиновых подушек. Достоинства и [едостатки перечисленных ходовых устройств определяют оптимальную область применения каждого из них.

К преимуществам пневмоколесного движителя относятся: хоро-_ие амортизирующие качества, высокая эластичность, малые внутренние потери, износостойкость, совместимость с любыми скоростными режимами, минимальные требования к регулярному обслуживанию, низкая стоимость и трудоемкость ремонта. Его недостатки: высокие удельные давления на грунт, сравнительно невысокая сопротивляемость механическим повреждениям, высокая вероятность аварийной ситуации при внезапной разгерметизации колеса. Считается, что пневмоколесный движитель наиболее подходит для машин, эксплуатация которых сопряжена с движением в широком диапазоне скоростей по произвольной траектории и по достаточно прочной опорной поверхности (твердое покрытие, плотный грунт и т.п.).

Релъсоколесный движитель отличается высокой механической прочностью, малым сопротивлением перекатыванию, отсутствием бокового увода и незначительностью внутренних потерь. Вместе с тем он требует укладки рельсового пути с тщательной подготовкой основания, ежедневного обслуживания и чувствителен к уклонам местности. Рельсоколесный движитель допускает перемещение машины только по определенной траектории и гарантирует ее

от потери устойчивости вследствие эластичности ходового устройства или случайного проседания опорной поверхности.

Гусеничный движитель характерен низким удельным давлением на опорную поверхность, малой эластичностью по вертикали, прекрасной маневренностью и хорошими тягово-сцепными свойствами. Вместе с тем он сравнительно тяжел, шумен, не приспособлен к движению с высокими скоростями (танковые ходовые устройства в этом смысле являются дорогим исключением), легко повреждает дорожные покрытия и почвенный слой, требует систематического обслуживания и регулировок, более других трудоемок при ремонте. Не все из указанных недостатков являются принципиальными. Ряд из них может быть скорректирован за счет конструктивных мероприятий и применения других материалов. Например, использование резиновых гусеничных лент и обрезиненных траков и катков позволяет снизить шум, вибрации и ударные нагрузки на элементы гусеничного хода, а также сократить число регулировок; применение герметизированных межтраковых шарниров с долговечной смазкой в несколько раз уменьшает периодичность и трудоемкость обслуживания. Ряд преимуществ имеют гусеничные ленты, огибающие звездочки и катки по треугольному контуру. При этом участок гусеницы, лежащий на грунте, ограничен двумя ведомыми катками (передним и задним), а ведущая звездочка поднята высоко над опорной поверхностью. Благодаря этому бортовые передачи защищены от нагрузок, возникающих при поперечных смещениях рам гусеничных тележек и на неровностях грунта. Также снижается вероятность попадания пыли и влаги в механизм привода.

Жесткие колеса с обрезиненным ободом позволяют машине перемещаться по произвольной траектории, обладают сравнительно небольшим сопротивлением перекатыванию, не шумны, практически не эластичны в вертикальном направлении, не подвержены механическим повреждениям, не требуют регулярного обслуживания. Вместе с тем они весьма требовательны к ровности и прочности опорной поверхности и не отличаются хорошими тягово-сцепными и амортизирующими свойствами. Эти особенности ограничивают область их применения штабелерами, электрокарами и колесными асфальтоукладчиками, перемещающимися с невысокой скоростью по ровным и твердым поверхностям с небольшими уклонами.

Колесо с жестким диском и наборным ободом из полых резиновых подушек тяжелее обычного пневмоколеса, обладает меньшей эластичностью, но более устойчиво к механическим повреждениям и легче ремонтируется. Ремонт производится без демонтажа колеса и состоит в замене поврежденной подушки целой.

Любое колесо, перекатываясь по поверхности, одновременно уплотняет ее. Эта особенность колесного движителя использована при создании самоходных уплотняющих машин, жесткие вальцы которых (как правило, металлические) можно по принципу действия отнести к

колесу. Движителем такого рода оборудуются самоходные асфальтовые и грунтовые катки и уплотнители отходов, работающие на мусорных свалках. Жесткие вальцы с гладкой или неровной поверхностью сконструированы таким образом, чтобы повысить их уплотняющую способность, сохранив при этом функции движителя. Они перекатываются по опорной поверхности, одновременно уплотняя ее.

Рабочее оборудование.Это оборудование состоит из рабочего орга-на, а также деталей и узлов, обеспечивающих его ориентацию в про-лранстве, и входит в состав обязательного оснащения подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. Оно создается с учетом своего функционального назначения и конструктивных особенностей базового шасси и включает в себя агрегаты, узлы и механизмы, наилучшим образом обеспечивающие эффективную работу машины. Рабочий орган взаимодействует со средой, для обработки которой созда-(на машина, а соединительные и крепежные элементы обеспечивают его конструктивную связь с шасси. Как правило, рабочее оборудование оснащается силовой трансмиссией, снабжающей рабочий орган энергией и позволяющей управлять его положением в пространстве.

Несмотря на чрезвычайно широкую номенклатуру рабочих органов подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования, обусловленную разнообразным перечнем выполняемых ими работ, по результату взаимодействия с обрабатываемым материалом их можно разделить на пять групп (рис. 1.2). Каждый из

Источник статьи: http://lektsii.org/11-29934.html

Конструктивные схемы строительных машин

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ

1.1. Основные узлы и элементы строительных машин

Строительными машинами называются машины, применяемые для выполнения технологических процессов при производстве строительно-монтажных работ.

В строительстве используется большое число машин, различных по многим признакам, но состоящих из одинаковых сборочных единиц и элементов. Любая строительная машина имеет следующие части:

– силовое оборудование (один или несколько двигателей для получения механической энергии);

– рабочее оборудование и рабочие органы для непосредственного воздействия на перерабатываемый материал и выполнения рабочих операций;

– ходовое оборудование (у переносных и стационарных машин отсутствует) для передвижения машин и передачи ее веса и рабочих нагрузок на опорную поверхность;

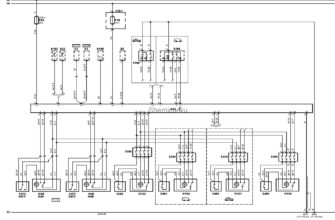

– передаточные механизмы (трансмиссии), связывающие рабочее и ходовое (у самоходных машин) оборудование с силовым;

– систему управления для запуска, остановки и изменения режимов работы силового оборудования, включения, выключения, реверсирования, регулирования скоростей и торможения механизмов машины;

— рамы (несущей конструкции) для размещения и закрепления на ней всех узлов и механизмов машины

Рама обеспечивает постоянство взаимного расположения всех узлов и элементов, благодаря чему машина сохраняет работоспособность в широком диапазоне эксплуатационных условий. Пространственная конфигурация рамы зависит от величины и направления нагрузок, воспринимаемых машиной, что в свою очередь, определяется ее назначением, типом и типоразмером. Часто роль рамы выполняют усиленные корпусные детали машины, как, например, ковш самоходного скрепера. Наряду с основной рамой на некоторых типах машин используются дополнительные рамы для крепления рабочих органов. В качестве примера можно назвать тяговую раму автогрейдера или универсальную раму бульдозера с поворотным отвалом и др.

Наибольшие структурные отличия машин, прежде всего, связаны с конструкцией рабочего оборудования, которое определяет их назначение.

Рабочее оборудование состоит из рабочего органа (одного или нескольких), а также деталей и узлов, обеспечивающих его ориентацию в пространстве, и входит в состав обязательного оснащения технологических машин. Оно создается с учетом своего функционального назначения и конструктивных особенностей базового шасси и включает в себя агрегаты, узлы и механизмы, наилучшим образом обеспечивающие эффективную работу машины. Рабочий орган взаимодействует со средой, для работы в которой создана машина, а соединительные и крепежные элементы (подвеска) обеспечивают его конструктивную связь с шасси. Как правило, рабочее оборудование оснащается силовой трансмиссией, снабжающей рабочий орган энергией и позволяющей управлять его положением в пространстве.

Несмотря на чрезвычайно широкую номенклатуру рабочих органов строительных машин и оборудования, обусловленную разнообразным перечнем выполняемых ими работ, по результату взаимодействия с обрабатываемым материалом (или грузом) их можно разделить на пять групп (табл. 1.1).

Классификация рабочих органов строительных машин

Источник статьи: http://www.sinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_3/900_stroitelnie_i_putevie_mashini_2008/002.htm