Рабочие характеристики асинхронного двигателя

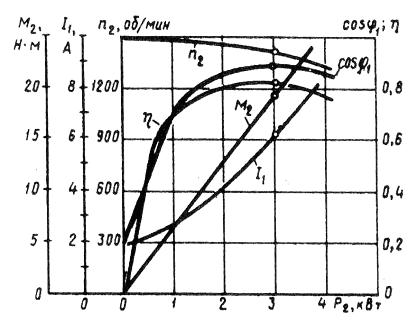

Рабочие характеристики асинхронного двигателя представляют собой графически выраженные зависимости частоты вращения n2, КПД η, полезного момента (момента на валу) М2, коэффициента мощности cos φ, и тока статора I1 от полезной мощности Р2 при U1 = const f1 = const.

Скоростная характеристика n2 = f(P2). Частота вращения ротора асинхронного двигателя n2 = n1(1 — s).

Скольжение s = Pэ2/Pэм, т. е. скольжение асинхронного двигателя, а следовательно, и его частота вращения определяются отношением электрических потерь в роторе к электромагнитной мощности. Пренебрегая электрическими потерями в роторе в режиме холостого хода, можно принять Рэ2 = 0, а поэтому s ≈ 0 и n20 ≈ n1.

По мере увеличения нагрузки на валу асинхронного двигателя отношение s = Pэ2/Pэм растет, достигая значений 0,01 — 0,08 при номинальной нагрузке. В соответствии с этим зависимость n2 = f(P2) представляет собой кривую, слабо наклоненную к оси абсцисс. Однако при увеличении активного сопротивления ротора двигателя r2′ угол наклона этой кривой увеличивается. В этом случае изменения частоты асинхронного двигателя n2 при колебаниях нагрузки Р2 возрастают. Объясняется это тем, что с увеличением r2′ возрастают электрические потери в роторе.

Рис. 1. Рабочие характеристики асинхронного двигателя двигателя

Зависимость М2 =f(P2). Зависимость полезного момента на валу асинхронного двигателя М2 от полезной мощности Р2 определяется выражением M2 = Р2/ ω2 = 60 P2/ (2πn2) = 9,55Р2/ n2,

где Р2 — полезная мощность, Вт; ω2 = 2πf 2/ 60 — угловая частота вращения ротора.

Из этого выражения следует, что если n2 = const, то график М2 =f2(Р2) представляет собой прямую линию. Но в асинхронном двигателе с увеличением нагрузки Р2 частота вращения ротора уменьшается, а поэтому полезный момент на валу М2 с увеличением нагрузки возрастает не сколько быстрее нагрузки, а следовательно, график М2 =f (P2) имеет криволинейный вид.

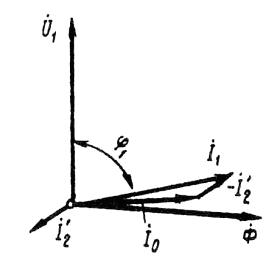

Зависимость cos φ1 = f (P2). В связи с тем что ток статора асинхронного двигателя I1 имеет реактивную (индуктивную) составляющую, необходимую для создания магнитного поля в статоре, коэффициент мощности асинхронных двигателей меньше единицы. Наименьшее значение коэффициента мощности соответствует режиму холостого хода. Объясняется это тем, что ток холостого хода электродвигателя I0 при любой нагрузке остается практически неизменным. Поэтому при малых нагрузках двигателя ток статора невелик и в значительной части является реактивным (I1 ≈ I0). В результате сдвиг по фазе тока статора относительно напряжения получается значительным (φ1 ≈ φ0), лишь немногим меньше 90° (рис. 2).

Коэффициент мощности асинхронных двигателей в режиме холостого хода обычно не превышает 0,2. При увеличении нагрузки на валу двигателя растет активная составляющая тока I1 и коэффициент мощности возрастает, достигая наибольшего значения (0,80 — 0,90) при нагрузке, близкой к номинальной. Дальнейшее увеличение нагрузки на валу двигателя сопровождается уменьшением cos φ1 что объясняется возрастанием индуктивного сопротивления ротора (x2s) за счет увеличения скольжения, а следовательно, и частоты тока в роторе.

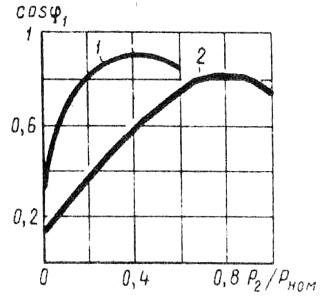

В целях повышения коэффициента мощности асинхронных двигателей чрезвычайно важно, чтобы двигатель работал всегда или по крайней мере значительную часть времени с нагрузкой, близкой к номинальной. Это можно обеспечить лишь при правильном выборе мощности двигателя. Если же двигатель работает значительную часть времени недогруженным, то для повышения cos φ1, целесообразно подводимое к двигателю напряжение U1 уменьшить. Например, в двигателях, работающих при соединении обмотки статора треугольником, это можно сделать пересоединив обмотки статора в звезду, что вызовет уменьшение фазного напряжения в раз. При этом магнитный поток статора, а следовательно, и намагничивающий ток уменьшаются примерно в раз. Кроме того, активная составляющая тока статора несколько увеличивается. Все это способствует повышению коэффициента мощности двигателя.

На рис. 3 представлены графики зависимости cos φ1, асинхронного двигателя от нагрузки при соединении обмоток статора звездой (кривая 1) и треугольником (кривая 2).

Рис. 3. Зависимость cos φ1,от нагрузки при соединении обмотки статора двигателя звездой (1) и треугольником (2)

Источник статьи: http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/495-rabochie-kharakteristiki-asinkhronnogo.html

§79. Характеристики асинхронных двигателей

Характеристики асинхронных двигателей.

Для правильной эксплуатации асинхронного двигателя необходимо знать его характеристики: механическую и рабочие.

Механическая характеристика.

Зависимость частоты вращения ротора от нагрузки (вращающегося момента на валу) называется механической характеристикой асинхронного двигателя (рис. 262, а). При номинальной нагрузке частота вращения для различных двигателей обычно составляет 98—92,5 % частоты вращения n1 (скольжение sном = 2 – 7,5 %). Чем больше нагрузка, т. е. вращающий момент, который должен развивать двигатель, тем меньше частота вращения ротора.

Как показывает кривая на рис. 262, а, частота вращения асинхронного двигателя лишь незначительно снижается при увеличении нагрузки в диапазоне от нуля до наибольшего ее значения. Поэтому говорят, что такой двигатель обладает жесткой механической характеристикой.

Наибольший вращающий момент Mmax двигатель развивает при некотором скольжении skp, составляющем 10—20%. Отношение Mmax/Mном определяет перегрузочную способность двигателя, а отношение Мп/Мном — его пусковые свойства.

Двигатель может устойчиво работать только при обеспечении саморегулирования, т. е. автоматическом установлении равновесия между приложенным к валу моментом нагрузки Мвн и моментом М, развиваемым двигателем. Этому условию соответствует верхняя часть характеристики до достижения Mmax (до точки В).

Если нагрузочный момент Мвн превысит момент Mmax, то двигатель теряет устойчивость и останавливается, при этом по обмоткам машины будет длительно проходить ток в 5—7 раз больше номинального, и они могут сгореть.

При включении в цепь обмоток ротора пускового реостата получаем семейство механических характеристик (рис. 262,б). Характеристика 1 при работе двигателя без пускового реостата называется естественной. Характеристики 2, 3 и 4, получаемые при подключении к обмотке ротора двигателя реостата с сопротивлениями R1п (кривая 2), R2п (кривая 3) и R3п (кривая 4), называют реостатными механическими характеристиками.

При включении пускового реостата механическая характеристика становится более мягкой (более крутопадающей), так как увеличивается активное сопротивление цепи ротора R2 и возрастает sкp. При этом уменьшается пусковой ток. Пусковой момент Мп также зависит от R2. Можно так подобрать сопротивление реостата, чтобы пусковой момент Мп был равен наибольшему Мmax.

В двигателе с повышенным пусковым моментом естественная механическая характеристика приближается по своей форме к характеристике двигателя с включенным пусковым реостатом. Вращающий момент двигателя с двойной беличьей клеткой равен сумме двух моментов, создаваемых рабочей и пусковой клетками.

Поэтому характеристику 1 (рис. 263) можно получить путем суммирования характеристик 2 и 3, создаваемых этими клетками. Пусковой момент Мп такого двигателя значительно больше, чем момент М’п обычного короткозамкнутого двигателя. Механическая характеристика двигателя с глубокими пазами такая же, как и у двигателя с двойной беличьей клеткой.

Рабочие характеристики.

Рабочими характеристиками асинхронного двигателя называются зависимости частоты вращения n (или скольжения s), момента на валу М2, тока статора I1 коэффициента полезного действия η и cosφ1, от полезной мощности Р2 = Рmx при номинальных значениях напряжения U1 и частоты f1 (рис. 264).

Они строятся только для зоны практической устойчивой работы двигателя, т. е. от скольжения, равного нулю, до скольжения, превышающего номинальное на 10—20%. Частота вращения n с ростом отдаваемой мощности Р2 изменяется мало, так же как и в механической характеристике; вращающий момент на валу М2 пропорционален мощности Р2, он меньше электромагнитного момента М на значение тормозящего момента Мтр, создаваемого силами трения.

Ток статора I1, возрастает с увеличением отдаваемой мощности, но при Р2 = 0 имеется некоторый ток холостого хода I0. К. п. д. изменяется примерно так же, как и в трансформаторе, сохраняя достаточно большое значение в сравнительно широком диапазоне нагрузки.

Наибольшее значение к. п. д. для асинхронных двигателей средней и большой мощности составляет 0,75—0,95 (машины большой мощности имеют соответственно больший к. п. д.). Коэффициент мощности cosφ1 асинхронных двигателей средней и большой мощности при полной нагрузке равен 0,7—0,9.

Следовательно, они загружают электрические станции и сети значительными реактивными токами (от 70 до 40% номинального тока), что является существенным недостатком этих двигателей.

При нагрузках 25—50 % номинальной, которые часто встречаются при эксплуатации различных механизмов, коэффициент мощности уменьшается до неудовлетворительных с энергетической точки зрения значений (0,5—0,75).

При снятии нагрузки с двигателя коэффициент мощности уменьшается до значений 0,25—0,3, поэтому нельзя допускать работу асинхронных двигателей при холостом ходе и значительных недогрузках.

Работа при пониженном напряжении и обрыве одной из фаз.

Понижение напряжения сети не оказывает существенного влияния на частоту вращения ротора асинхронного двигателя. Однако в этом случае сильно уменьшается наибольший вращающий момент, который может развить асинхронный двигатель (при понижении напряжения на 30% он уменьшается примерно в 2 раза). Поэтому при значительном падении напряжения двигатель может остановиться, а при низком напряжении — не включиться в работу.

На э. п. с. переменного тока при уменьшении напряжения в контактной сети соответственно уменьшается и напряжение в трехфазной сети, от которой питаются асинхронные двигатели, приводящие во вращение вспомогательные машины (вентиляторы, компрессоры, насосы).

Для того чтобы обеспечить нормальную работу асинхронных двигателей при пониженном напряжении (они должны нормально работать при уменьшении напряжения до 0,75Uном), мощность всех двигателей вспомогательных машин на э. п. с. берется примерно в 1,5—1,6 раза большей, чем это необходимо для привода их при номинальном напряжении.

Такой запас по мощности необходим также из-за некоторой несимметрии фазных напряжений, так как на э. п. с. асинхронные двигатели питаются не от трехфазного генератора, а от расщепителя фаз.

При несимметрии напряжений фазные токи двигателя будут неодинаковы и сдвиг между ними по фазе не будет равен 120°. В результате по одной из фаз будет протекать больший ток, вызывающий увеличенный нагрев обмоток данной фазы. Это заставляет ограничивать нагрузку двигателя по сравнению с работой его при симметричном напряжении.

Кроме того, при несимметрии напряжений возникает не круговое, а эллиптическое вращающееся магнитное поле и несколько изменяется форма механической характеристики двигателя. При этом уменьшаются его наибольший и пусковой моменты.

Несимметрию напряжений характеризуют коэффициентом несимметрии, который равен среднему относительному (в процентах) отклонению напряжений в отдельных фазах от среднего (симметричного) напряжения. Систему трехфазных напряжений принято считать практически симметричной, если этот коэффициент меньше 5 %.

При обрыве одной из фаз двигатель продолжает работать, но по неповрежденным фазам будут протекать повышенные токи, вызывающие увеличенный нагрев обмоток; такой режим не должен допускаться. Пуск двигателя с оборванной фазой невозможен, так как при этом не создается вращающееся магнитное поле, вследствие чего ротор двигателя не будет вращаться.

Использование асинхронных двигателей для привода вспомогательных машин э. п. с. обеспечивает значительные преимущества по сравнению с двигателями постоянного тока. При уменьшении напряжения в контактной сети частота вращения асинхронных двигателей, а следовательно, и подача компрессоров, вентиляторов, насосов практически не изменяются. В двигателях же постоянного тока частота вращения пропорциональна питающему напряжению, поэтому подача этих машин существенно уменьшается.

Источник статьи: http://electrono.ru/elektricheskie-mashiny-peremennogo-toka/79-xarakteristiki-asinxronnyx-dvigatelej

§78. Режимы работы асинхронных двигателей

Режимы работы асинхронных двигателей.

Холостой ход.

Если пренебречь трением и магнитными потерями в стали (идеализированная машина), то ротор асинхронного двигателя при холостом ходе вращался бы с синхронной частотой n=n1 в ту же сторону, что и поле статора; следовательно, скольжение было бы равно нулю. Однако в реальной машине частота вращения ротора n при холостом ходе никогда не может стать равной частоте вращения n1, так как в этом случае магнитное поле перестанет пересекать проводники обмотки ротора и в них не возникнет электрический ток.

Поэтому двигатель в этом режиме не может развить вращающего момента и ротор его под влиянием противодействующего момента сил трения начнет замедляться. Замедление ротора будет происходить до тех пор, пока вращающий момент, возникший при уменьшенной частоте вращения, не станет равным моменту, создаваемому силами трения. Обычно при холостом ходе двигатель работает со скольжением s = 0,2-0,5 %.

При холостом ходе в асинхронном двигателе имеют место те же электромагнитные процессы, что и в трансформаторе (обмотка статора аналогична первичной обмотке трансформатора, а обмотка ротора—вторичной обмотке). По обмотке статора проходит ток холостого хода I0, однако его значение в асинхронном двигателе из-за наличия воздушного зазора между ротором и статором значительно больше, чем в трансформаторе (20—40 % номинального тока по сравнению с 3—10 % у трансформатора). Для уменьшения тока I0 в асинхронных двигателях стремятся выполнить минимально возможные по соображениям конструкции и технологии зазоры.

Например, у двигателя мощностью 5 кВт зазор между статором и ротором обычно равен 0,2—0,3 мм. Ток холостого хода, так же как и в трансформаторе, имеет реактивную и активную составляющие. Реактивная составляющая тока холостого хода (намагничивающий ток) обеспечивает создание в двигателе требуемого магнитного потока, а активная составляющая — передачу в обмотку статора из сети энергии, необходимой для компенсации потерь мощности в машине в этом режиме.

Нагрузочный режим.

Чем больше нагрузочный момент на валу, тем больше скольжение и тем меньше частота вращения ротора. Увеличение скольжения при возрастании момента объясняется следующим образом. При увеличении нагрузки на валу ротора он начинает тормозиться и частота его вращения т уменьшается.

Но одновременно увеличивается частота n1— n персечения вращающимся полем проводников обмотки ротора, а следовательно, э. д. с. Е2, индуцированная в этой обмотке, ток в роторе I2 и образованный им электромагнитный вращающий момент М. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока электромагнитный момент двигателя M не сравняется с нагрузочным моментом Мвн.

При достижении равенства моментов М = Мвн торможение прекратится и двигатель будет снова вращаться с постоянной частотой вращения, но меньшей, чем до увеличения нагрузки. При уменьшении нагрузочного момента Мвн частота вращения ротора по той же причине будет увеличиваться. Обычно при номинальной нагрузке скольжение для двигателей средней и большой мощности составляет 2—4 %, а для двигателей малой мощности от 5 до 7,5 %.

При работе двигателя под нагрузкой по обмоткам его статора и ротора проходят токи i1 и i2. Частота тока в обмотках статора f1 и ротора f2 определяется частотой пересечения вращающимся магнитным полем проводников соответствующей обмотки. Обмотка статора пересекается магнитным полем с частотой n1, а обмотка вращающегося ротора — с частотой n1 — n. Следовательно,

Передача электрической энергии из статора в ротор происходит так же, как и в трансформаторе. Двигатель потребляет из сети электрическую мощность Pэл = 3U1I1cosφ1 и отдает приводимому им во вращение механизму механическую мощность Рмх (рис. 260).

В процессе преобразования энергии в машине имеют место потери мощности: электрические в обмотках статора ΔРэл1 и ротора ΔРэл2, магнитные ΔРм от гистерезиса и вихревых токов в ферромагнитных частях машины и механические ΔРмх от трения в подшипниках и вращающихся частей о воздух.

Из статора в ротор вращающимся электромагнитным полем передается электромагнитная мощность Pэм роторе она превращается в механическую мощность ротора Р’мх. Полезная механическая мощность на валу двигателя Pмх меньше мощности Р’мх на значение потерь мощности на трение ?Рмх.

При возрастании механической нагрузки на валу двигателя увеличивается ток I2. В соответствии с этим возрастает и ток I1 в обмотке статора.

Электромагнитный момент М создается в асинхронном двигателе в результате взаимодействия вращающегося магнитного поля с током I2, индуцируемым им в проводниках обмотки статора. Однако в создании его участвует не весь ток I2, а только его активная составляющая I2cosφ2 (здесь φ2 — угол сдвига фаз между током I2 и э. д. с. Е2 в обмотке ротора).

Фт — амплитуда магнитного потока, созданного обмоткой статора;

cм — постоянная, определяемая конструктивными параметрами данной машины и не зависящая от режима ее работы.

Поясним физический смысл формулы (84). На рис. 261 изображен ротор двухполюсного асинхронного двигателя в развернутом виде, на котором кружками показаны поперечные сечения проводников.

Крестики и точки внутри проводников обозначают направление в них тока i2, а под проводниками — направление индуцированных э. д. с. e2, которые пропорциональны индукции В в данной точке воздушного зазора между статором и ротором. Кривая В показывает распределение вдоль окружности ротора индукции, создаваемой вращающимся магнитным полем, кривая i2 — распределение тока в проводниках, а кривая f — распределение электромагнитных сил, возникающих в результате взаимодействия тока (а с вращающимся магнитным полем.

Электромагнитный вращающий момент М, создаваемый в результате совместного действия всех сил f, будет пропорционален среднему значению электромагнитной силы fср. Легко заметить, что к проводникам, лежащим на дуге, равной 180° — φ2, приложены силы f, увлекающие ротор за вращающимся магнитным полем, а на дуге φ2 — тормозящие силы. Поэтому при неизменном токе I2 среднее значение электромагнитной силы fср, а следовательно, и электромагнитный момент М будут тем больше, чем меньше угол φ2. Электромагнитный момент М зависит от скольжения s.

Так, при увеличении скольжения возрастает э. д. с. Е2 в обмотке ротора и ток I2. Однако одновременно уменьшается cosφ2, так как активное сопротивление обмотки ротора R2 остается неизменным, а реактивное Х2 увеличивается (возрастает частота тока f2 в обмотке ротора).

Источник статьи: http://electrono.ru/elektricheskie-mashiny-peremennogo-toka/78-rezhimy-raboty-asinxronnyx-dvigatelej