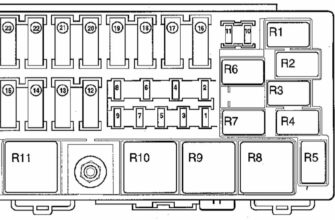

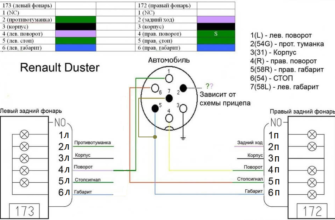

Простейшая кинематическая схема автомобиля классической компоновки

Как и почему сложилась «классическая схема» автомобиля. От «рено» XIX века к «Победе» и «Жигулям»

— Классическая! Это четыре колеса?

— Нет, не только четырехколесная схема, но обязательно с передним расположением двигателя и приводом на задние колеса.

— Когда вы сказали классическая, я сразу вспомнил Гомера. Книгу о жизни автомобиля можно было бы назвать одиссеей автомобиля.

— Да, автомобиль пережил немало приключений, пока не скатился в нашу жизнь на своих классических четырех колесах.

Классическая схема сложилась не сразу. Первыми автомобилями этой схемы считаются французский «панар-левассор» и «рено» конца прошлого века.

Еще незадолго до их появления могло показаться, что некая установившаяся схема автомобиля уже есть — четырехколесная, что-то вроде пролетки без лошади, но с двигателем под (или за) задними сиденьями с ременным или цепным приводом от него к задним колесам. И сиденья были расположены как в пролетке. Двое пассажиров сидели либо на передней скамеечке лицом назад, либо на высоком «облучке», и водитель занимал место кучера. Никто как будто и не представлял себе автомобили иными.

Но двигатели становились все более мощными, автомобили развивали все большие скорости. И вот наступил момент, когда большому и тяжелому двигателю стало не хватать места под сиденьями, он перегружал задние колеса. Установленный около него радиатор-охладитель плохо справлялся со своей задачей, ему нужен был обдув.

Изменения в схеме начались с того, что радиатор перенесли вперед, где его охлаждал встречный поток воздуха. Для связи радиатора с двигателем служили трубы рамы. Получалась сложная система, часто дававшая течь. А двигатели продолжали расти, им было тесно даже без радиатора. Вскоре и они перекочевали на передний конец рамы.

Несмотря на все еще сохранявшийся силуэт высокой пролетки с прилепленным к ней спереди двигателем, это был автомобиль уже принципиально новой схемы. Конструктор Э. Левассор дополнил ее механизмом сцепления и коробкой передач. Правда, еще не было собственно коробки — теперешнего картера, — в которой заключались бы шестерни. Они находились, можно сказать, на свежем воздухе, а точнее — в дорожной пыли. Для их смазки служила батарея бачков, так называемых капельниц, смонтированных на переднем щитке кузова. Время от времени водитель нажимал кнопки капельниц, и смазка подавалась (капала) на шестерни. От «коробки» усилие передавалось парой конических шестерен на поперечный вал, а с шестерен-звездочек (велосипедного типа) на его концах цепями к колесам.

Для полного сходства с будущей классической схемой машине Э. Левассора недоставало не так уж многого: упомянутого картера, вала с карданными шарнирами вместо цепной передачи да еще рулевого колеса вместо «коровьего хвоста».

Это немногое внесли в классическую схему братья Рено. На первом кх автомобиле рулевое колесо еще было полукольцом с ручками; потом кольцо замкнулось, а ручки исчезли.

Перенос двигателя вперед был настолько радикальным отклонением от тогдашних представлений о самодвижущейся коляске, что для его оправдания приводили наряду с техническими доводами и такие: ведь и лошадь прицепляют к коляске спереди, и паровоз идет в голове поезда!

Распространению новой схемы способствовал рост скорости. Высокие автомобили-пролетки были неустойчивыми и оказывали значительное сопротивление воздуху. Отсутствие же двигателя под сиденьями давало возможность понизить машину. Постепенно сложился новый ее силуэт: длинный капот двигателя, начинающийся около расположенного над передней осью латунного радиатора; капот уступом переходит в корпус кузова, тоже длинный и узкий, все еще похожие на пролеточ-ные передние и задние брызговики-крылья соединены дощатыми подножками; рулевая колонка сильно наклонена; под кузовом от двигателя к заднему мосту тянется трансмиссия — механизм сцепления, вал к коробке передач, сама коробка, от нее еще один вал; рычаги перемены передачи и тормоза находятся снаружи кузова, над подножкой.

Тому, что эта схема надолго стала классической, было много причин: убедительная для обывателей «конская» и «паровозная» логика; важное для ходовых качеств автомобиля сравнительно равномерное распределение масс (масса двигателя нагружает передние колеса; а полезная нагрузка и кузов — задние); простота системы охлаждения и органов управления. Все это до поры до времени возмещало недостатки схемы: труднодоступную для обслуживания трансмиссию; высокий уровень пола над ней или выступающий в кузов тоннель; большую длину и соответственно массу всего автомобиля.

То один, то другой конструктор вносил что-то новое. Приблизительно к середине 30-х годов сложилась компоновка автомобиля, примером которой может служить отечественный ГАЗ-MI. Радиатор у него расположен все еще над передней осью, двигатель (теперь уже в одном блоке со сцеплением и коробкой передач) — сразу позади нее. Очертания блока в боковом виде напоминают ботинок, башмак, повернутый носком назад. Далее следует пассажирское помещение. Заднее сиденье находится между колесами. Его ширина и определяет ширину кузова, хотя габарит автомобиля значительно шире. За пределы кузова выступают крылья и подножки. Пространство над ними не используется. Также пропадает пространство впереди радиатора, до буфера. Механизмы и кузов установлены на тяжелой раме, а рама — на рессорах над осями (мостами). При таком устройстве автомобиль большой, но тесный.

В этот период конструкторам (как известно, они проектируют машины на несколько лет вперед) стало ясно, что неизбежны коренные изменения в устройстве автомобиля. Возрастет скорость, — значит, потребуются особые меры по устойчивости автомобиля, обтекаемые кузова, мощные тормоза, новые типы шин. Расширится круг автомобилистов, все меньшую часть его будут составлять энтузиасты, мирящиеся с неудобствами и трудностями автомобилизма, — значит, понадобятся комфортабельные кузова с вентиляцией, отоплением и радио, мягкие подвески колес, бесшумные и простые в обслуживании механизмы, легкое управление. Ну и, конечно, во весь рост встанут экономические проблемы — расход топлива и других эксплуатационных материалов, себестоимость и цена автомобиля.

Все это закономерно привело к появлению в 30-40-х годах принципиально новых конструкций автомобилей. В США основной упор был сделан на комфорт, динамику и эстетику, а в Европе начали распространяться экономичные и компактные машины. Классическая компоновка стала претерпевать изменения. Они хорошо видны при сравнении ГАЗ-MI с пришедшей ему на смену уже после войны «Победой».

У «Победы» (главный конструктор А. Липгарт, художник-конструктор В. Самойлов) балка передней оси и рессоры заменены независимой подвеской колес на пружинах и качающихся рычагах. В пространстве между рычагами установлен двигатель, а радиатор смещен дальше вперед. Сместились и сиденья. Заднее вышло из тесноты между колесными кожухами и расширилось; стал шире весь кузов; колеса углубились в его корпус; выступающие крылья и подножки исчезли. В задней части машины освободилось место для багажника (у ГАЗ-M1 его не было). Все механизмы крепятся не к раме, а к корпусу кузова. Машина стала ниже.

Говоря о компоновке «Победы», стоит остановиться вообще на значении этого автомобиля для развития автомобильной техники. Не будем утверждать, что зарубежные конструкторы копировали «Победу». Скорей всего они сами пришли к тем же решениям, что и горь-ковские конструкторы. Но остается фактом: все массовые автомобили с передним расположением двигателя, появившиеся после «Победы», построены по ее схеме. Есть среди них и такие, которые по внешности не сразу от нее отличишь.

В 50-х годах иностранная пресса не удостаивала советские автомобили внимания и объективных оценок. Однако лондонский журнал «Мотор» не смог не признать отличных качеств «Победы». А во «Всемирной истории автомобиля», изданной в 1958 году во Франции, авторы, как ни старались избежать упоминания советских автомобилей, все же поместили крупную фотографию «Победы». Она снята в Вене, где находилась союзническая администрация и где «Победа» поражала всех своей новизной, особенно заметной по соседству с довоенными моделями o автомобилей, на которых ездили представители других держав.

Сегодня «Победа», конечно, устарела, но все-таки не слишком противоречит современным взглядам. Ее черты видны и в польской «Варшаве», выпускавшейся до февраля 1973 года. И хотя в ней многое уже изменилось — уменьшились ободья колес, ветровое стекло стало гнутым и большим, появились новые контуры багажника и облицовки радиатора, — общий вид, однако, оставался прежним.

Секрет успеха «Победы» заключался в самих принципах конструирования автомобиля. Его авторы задались целью создать такую машину, которая превосходила бы тогдашний уровень развития техники, а не повторяла существующие модели.

Другая судьба постигла «крайслер», модель «эрфлоу» («воздушный поток»), тоже один из первых серийных автомобилей классической схемы в ее современном исполнении. Его архитектор Г. Бюринг сделал кузов широким, но крылья сохранил, сильно наклонил заднюю стенку, а капот выполнил спадающим до переднего буфера в виде широкой наклонной решетки. Ни дать ни взять бегемот! Сходство с бегемотом (а не с легким воздушным потоком!) вызвано грузностью основного корпуса и подчеркнуто непропорционально хилыми крыльями, покатостью решетки и выпученными глазами-фарами по ее бокам. Архитектор «эрфлоу» не сумел полностью отойти от традиционной формы автомобиля и придать обтекаемому кузову его нынешнее изящество, Как ни старалась фирма впоследствии облагородить «эрфлоу», сбыта он не нашел.

Следующий шаг в развитии классической компоновки приводит уже в сегодняшний день. Кажется, что еще можно «выжать» из нее? Однако достаточно присмотреться хотя бы к наиболее массовому в нашей стране автомобилю «Жигули», чтобы увидеть, во-первых, современные черты самой схемы: пониженный благодаря особой передаче в заднем мосту карданный вал, убранные из-под багажника в его боковые части для увеличения его полезного объема запасное колесо и бензобак; во-вторых, сокращение размеров и массы отдельных элементов схемы, в основном двигателя и колес. В результате машина на 600 миллиметров короче, на 200 ниже, на 200 уже и на 500 килограммов легче «Победы», а кузов остался той же вместимости. Скорость возросла на 30 процентов, а расход топлива настолько же снизился!

Источник статьи: http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st013.shtml

Простейшая кинематическая схема автомобиля классической компоновки

4 — карданная передача

5 — главная передача

7 — полуось

ДВИГАТЕЛЬ (рис.2) приводит автомобиль в движение.

| 1 — блок цилиндров 4 — коленчатый вал 6 — впускной и выпускной клапаны |

| Рис.2. Двигатель | |

СЦЕПЛЕНИЕ (рис.3) обеспечивает передачу крутящего момента посредством силы трения от двигателя на ведущие колеса, служит для кратковременного разъединения двигателя от ведущих колес и плавного их соединения.

| 1 — маховик двигателя 2 — ведомый фрикционный диск 3 — ведущий нажимной диск 4 — тарельчатая пружина 5 — выжимной подшипник 6 — рабочий цилиндр 7 — гидравлическая магистраль 8 — главный цилиндр 9 — педаль сцепления |

| Рис.3. Сцепление | |

КПП (коробка переключения передач) служит для преобразования крутящего момента по величине (I, II, III, IV передачи), изменения направления движения (передача заднего хода) и длительного разъединения двигателя от ведущих колес (нейтральная передача).

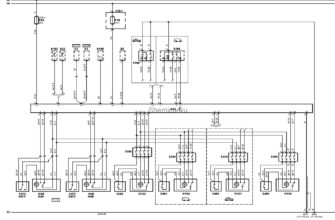

На схеме, приведенной на рис.4, показан принцип преобразования крутящего момента на одной из передач.

| 1 — ведущий (первичный) вал 2 — промежуточный вал 3 — ведомый (вторичный) вал 4, 5, 6, 7 — шестерни постоянного зацепления Источник статьи: http://www.automan.ru/books/book1/2.shtml Кинематическая схема автомобиля

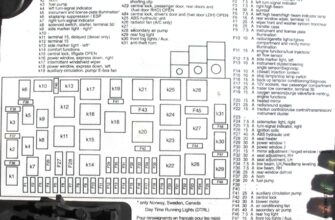

Кинематическая схема автомобиля с приводом на передние колеса приведена на рис 2. 2 — сцепление. Для кратковременного разъединения двигателя от трансмиссии. 3 — коробка перемены передач (КПП). Для изменения крутящего момента (М), для разъединения Д от трансмиссии на длительный период и изменения направления движения автомобиля. 4 — главная передача. Изменение М по величине и направлению. 5 — дифференциал. Распределение М по полуосям. 6 — ведущие колёса. Трансмиссия — служит для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колёсам и для его изменения в соответствии с условиями движения, а также для отключения двигателя от ведущих колёс (рис. 3). Частота вращения ведущих колёс: Мощность на ведущих колёсах: где ηтр — КПД трансмиссии iкп — передаточное отношение коробки передач iгп — передаточное отношение главной передачи. Целями тягового расчёта являются предварительный выбор тягово-скоростных свойств автомобиля с принятыми параметрами. 1. Выбор основных параметров автомобиля 1.1 Определение полной массы автомобиля и распределение ее по осям: т0 — масса снаряженного автомобиля (прототип); тгр — номинальная грузоподъемность автомобиля; q0 — расчетная масса пассажира; qбг — расчетная масса багажа; Nсум — количество перевозимых пассажиров (суммарно) с учетом водителя; Распределение массы по осям автомобиля: та1 — масса приходящаяся на переднюю ось: та2 — масса приходящаяся на заднюю ось: 1.2 Расчет координат центра тяжести автомобиля: h=0,25•B — высота центра тяжести (где B — высота автомобиля) Определение осевой нагрузки, действующей на шину: i1 — количество шин установленных на переднем мосту; i2 -количество шин установленных на заднем мосту; 175=В — ширина профиля, мм; R — радиальный корд; 14 — посадочный диаметр d=14 дюймов; 80 — индекс грузоподъёмности; Индекс грузоподъемности— принятое условное обозначение максимально допускаемой нагрузки на шину индекс 75 — соответствует 387 кгс; S — индекс допустимой максимальной скорости движения = 180 км/ч. Индекс скорости — принятое условное обозначение максимально допускаемой скорости в км/ч: Радиус качения колеса: где Ɣ — коэффициент смятия шины = (0,92 — 0,94) 2. Внешняя скоростная характеристика двигателя Обычно внешнюю скоростную характеристику двигателя получают путём испытания двигателя на специальном стенде по стандартной методике. Внешнюю скоростную характеристику можно построить воспользовавшись формулой: где Nе i , ωi — текущие значения мощности и угловой скорости, Nmax, ωN— максимальные значения мощности двигателя и угловой скорости коленчатого вала при максимальной мощности (задаются), k, а, b, с — коэффициенты (табл.1)

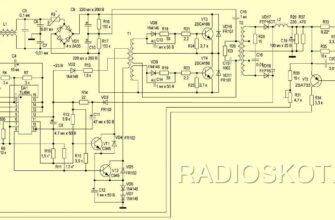

где 1 — двигатель с неразделённой камерой сгорания 2 — двигатель с предварительной камерой сгорания 3 — двигатель с вихревой камерой сгорания.

Внешняя скоростная характеристика может быть задана таблично в относительных единицах: Карбюраторные двигатели Табл.2

Дизельные двигатели Табл.3

Порядок построения внешней скоростной характеристики: В соответствии с заданием разность ωN — ωmin делится на 10 интервалов и определяются текущие значения ωmin Ne i . Затем определяются значения крутящего момента на коленчатом валу двигателя Ме i . Источник статьи: http://studopedia.ru/11_255475_kinematicheskaya-shema-avtomobilya.html |

1 — двигатель (Д). Предназначен для преобразования тепловой энергии в механическую.

1 — двигатель (Д). Предназначен для преобразования тепловой энергии в механическую. Крутящий момент на ведущих колёсах:

Крутящий момент на ведущих колёсах:

— — расстояние от оси передней балки до центра тяжести автомобиля (см. Рис.4)

— — расстояние от оси передней балки до центра тяжести автомобиля (см. Рис.4) — расстояние от оси заднего моста до центра тяжести автомобиля;

— расстояние от оси заднего моста до центра тяжести автомобиля;

— нагрузка на шину переднего моста;

— нагрузка на шину переднего моста; — нагрузка на шину заднего моста,

— нагрузка на шину заднего моста, ,

, ,

,