10. Технология машинного доения коров.

Пригодность животных к машинному доению устанавливают в соответствии с действующими «Правилами машинного доения коров»,.

Проводят тщательный зооветеринарный осмотр коров, определяют их реакцию на машинное доение и проверяют на наличие скрытых маститов при помощи димастина или мастидина. Животных, давших положительную реакцию на димастин и мастидин, дополнительно проверяют на заболевание каждой четверти вымени пробой отстаивания. На основании полученных результатов ставят окончательный диагноз.

Пригодными Для машинного доения аппаратами всех систем считают коров, которые отвечают следующим требованиям, по морфологическим и функциональным свойствам вымени: .продолжительность выдаивания всех долей вымени примерно одинаковая, разница во времени выдаивания между отдельными долями не должна превышать двух минут при доении трехтактными аппаратами и одной минуты—при двухтактных аппаратах; разницу в продолжительности выдаивания отдельных долей вымени определяют по секундомеру при наблюдении через смотровые- конусы доильных’ стаканов или с помощью аппарата для раздельного выдаивания четвертей в среднем за 2—3 доения подряд; ручной додой после машинного доения не должен превышать 500 г, его проводят сразу после снятия доильных стаканов с сосков; продолжительность доения аппаратом не должна превышать 10 мин при доении в стойлах в ведра .или молокопровод и на доильных установках УДС-ЗА и «тандем» и-8- мин при доении на доильных установках «елочка» и «карусель»; расстояние от дна «вымени до пола должно быть 45—50 см, длина соска не менее 5 и не более 9 см, диаметр соска в средней части не менее 2 и не более 3,2- см, расстояние между передними сосками не менее 6 и не более 20 см, между задними, а также между передними и задними — не менее 6 и не более 14 см.

Разницу во времени выдаивания долей вымени, величину ручного додоя и продолжительность доения определяют с ,10-го дня приучения коров к машинному доению. Коровы, не отвечающие перечисленными выше требованиям, считаются непригодными , к машинному доению. Коров доят машиной с первого дня после отела до запуска. . —

Нельзя доить машиной коров, больных маститом, с послеродовыми осложнениями и с отечностью вымени после отела.

Приучают нетелей к доению и массируют вымя у них за 2—3 месяца до отела. Первые 2—3 дня в обычно принятые часы доения спокойно, но энергично поглаживают вымя левой рукой, а правую кладут на спину животного. Затем поглаживание сопровождают массажем вымени. За три недели до отела вымя начинают обмывать теплой водой с последующими вытиранием чистым полотенцем и массажем. За неделю до отела массаж и подмывание вымени прекращают.

При переводе коров с ручного доения на машинное в первые два дня их приучают к специфическому шуму доильной установки и к виду доильных аппаратов, но доят вручную. Доить аппаратом начинают с третьего дня, предварительно сделав тщательный ветеринарный осмотр животных. Приучают коров к доению на доильных установках постепенно, скармливая им при этом’ концентраты.

Для доения на доильных установках «ёлочка» и «карусель» рекомендуется разбивать коров на группы в зависимости от физиологического состояния, уровня продуктивности и скорости(продолжительности) выдаивания. ‘

Основные вопросы организации, доения коров — кратность и продолжительность промежутков между доениями. Кратность доения устанавливается с учётом ёмкости вымени и других биологических особенностей коров, их приспособленности к двукратному доению и конкретных хозяйственных условий. Интенсивность ,молокоотдачи неполнота выдаивания в большой степени зависят от наполнения вымени молоком

При заполнении ёмкости вымени менее чем на 40 % доить коров не рекомендуется. Для доения коров используют трехтактные и двухтактные доильные машины.

Трехтактные доильные машины применяют преимущественна, в стадах, недостаточно отселекционированных по форме вымени., развитию сосков и скорости молокоотдачи, а также. при недостаточной подготовленности персонала. Двухтактные машины более производительны, их используют в высокопродуктивных стадах на коровах, обладающих хорошей пригодностью, к машинному доению. При работе с двухтактными аппаратами обслуживающий персонал должен, быть высококвалифицированным.

Технические условия машинного доения следующие: 1) соответствие доильных, стаканов размеру и форме сосков; 2) подготовка коров к активной молокоотдаче перед, доением; 3) соблюдение числа пульсаций; 4) проведение машинного додоя в конце дойки; 5)систематический уход за доильной машиной.

При несоблюдении перечисленных условий на 5—10 % снижается продуктивность коров. и они преждевременно идут в запуск.

Распространены две технологии доения коров: первая —в стойлах, вторая — на площадках и в станках, расположенных в специальном помещении.. .

Первую технологию применяют при привязной системе, когда коров, содержат в индивидуальных стойлах. Оператор переходит вдоль закреплённых за ней коров и последовательно доильными аппаратами «Волга», «Майга», «Импульс» выдаивает каждую корову, сливает молоко во фляги и по окончании доения сдаёт его бригадиру. /

При наличии молокопровода, проложенного над стойлами коровника, молоко в процессе доения поступает по молокопроводу в молочное отделение, где проводится его первичная обработка— очистка, охлаждение и при необходимости пастеризация. Хранят его в емкостях до сдачи на молокозавод.

Для учёта молока, надоенного оператором от группы коров, npедусматривается счетчик или цистерна, установленная на весах. Вторую технологию применяют при беспривязном содержании коров. Доят коров в специальном доильно-молочном блоке на площадках «тандем», «ёлочка» или «карусель». Молоко через аппараты поступает по молокопроводу в молочную для первичной обработки и временного хранения.

Оператор при доении коров в стойлах, в зависимости от’ квалификации и опыта, работает с двумя-тремя, с молокопроводом – с четырьмя аппаратами, а при доении коров доильно-молочном блоке- с четырьмя и более.

ТЕХНОЛОГИЯ ДОЕНИЯ КОРОВ В СТОЙЛАХ КОРОВНИКОВ

Машинное доение коров включает следующие основные операции: подготовка аппаратуры и коров к доению, выдаивание молока доильным аппаратом, машинный додой коров. До начала доения необходимо подключить к системе доильные аппараты и проверить их работу, пропустить через аппарат 6— 8 л горячей воды (температура 80—90 °С),отрегулировать пульсацию. Процесс подготовки к доению включает обмывание вымени, вытирание и массаж его, сдаивание первых струек молока, надевание доильных стаканов на соски коровы.

Обмывают вымя тёплым (температура 40—45 °С) дезинфицирующим раствором из ведра (0,1 %-ная хлорная известь/или гипохлорид кальция; 0,5 %-ный однохлористый йод; дезмол из расчета 50 г на 10 л воды; гипохлорид натрия — 0,5 % л основного раствора на 10 л воды).

Раствор в ведре следует заменять после обмывания вымени 10—15 коров. После обмывания вымя вытирают чистым полотенцем или бумажной салфеткой.

После обмывания и обтирания вымя массируют. Вначале плавными движениями рук в направлении сверху вниз массируют всю поверхность и каждую половину вымени, а затем подталкивают все четверти вверх, подражая движениям телёнка при сосании. После такой подготовки вымя и соски становятся напряжёнными. Правильная подготовка коровы к доению не только способствует быстрой и достаточно полной молокоотдаче, но и стимулирует процесс молокообразования в последующий промежуток между дойками .

После массажа первые 2—3 струйки сдаивают в специальную кружку с черным ситечком. Корову нельзя доить машиной, если в молоке обнаружены хлопья крови, слизи. Необходимо обратиться к ветеринарному специалисту. Сдаивать первые струйки молока на пол не разрешается, так как могут заболеть другие животные.

Доильные стаканы надевают на соски после того, как корова «приспустила» молоко, но не позже чем через I мин после подмывания и вытирання вымени.

При надевании доильных стаканов на соски придерживаются следующего порядка: одной рукой доильный аппарат (стаканы вместе с-коллектором) подводят под выест, а другой рукой соединяют коллектор с доильным ведром или с молокопроводом н поочерёдно надевают стаканы на соски. Рекомендуется следующая очерёдность надевания стаканов на отдельные соски: первый—на правый задний сосок, второй — на левый задний, третий — на левый передний, четвертый—на правый передний сосок (рис. 17), При надевании стаканов, чтобы не было подсоса воздуха в них, следует перегнуть молочную трубку. Неправильное надевание доильных стаканов можно -установить по шипению в них.

В время доения оператор через смотровое устройство доильного аппарата должен следить за потоком молока.

На выдаивание одной коровы обычно затрачивается 5—8 мин. Продолжительность и скорость выдаивания зависят от величины разового удоя, индивидуальных особенностей коровы, качества подготовки ее к доению, конструкции доильного аппарата. С увеличением удоев увеличивается продолжительность выдаивания, но возрастает скорость молокоотдачи.

Один из наиболее ответственных моментов машинного доения — правильное выполнение заключительных операций: своевременное, проведение машинного додоя коров с заключительным массажем, отключение доильного аппарата и снятие доильных стаканов, контроль состояния сосков и вымени. Машинный додой и заключительный массаж проводят в конце доения, когда поток молока замедляется. При.этом одной рукой оператор оттягивает доильные стаканы вниз и слегка назад для додаивания передних сосков и вниз и вперёд для додаивания задних сосков. Одновременно, с этим второй рукой он массирует каждую четверть вымени (рис. 18).

Сразу после прекращения потока молока доильные стаканы снимают с сосков, не допуская «холостого» доения. При этом одной рукой снимают молочные трубки, а другой закрывают зажим, на молочном, шланге или кран коллектора и затем, отжимая пальцем резиновый присосок, одного из стаканов впускают в него воздух и одновременно плавно снимают все стаканы вниз. «Холостая» работа доильных аппаратов вызывает болевое ощущение у коров, заболевания вымени и снижает удои. В результате систематических передержек, особенно двухтактных аппаратов, у коровы вырабатывается тормозной, отрицательный рефлекс к машинному доению. Животные во время дойки беспокоятся и не полностью отдают молоко.

После снятия доильных стаканов необходимо проверить состояние вымени и сосков. .

При доении коров в ведро сначала закрывают кран на вакуумном трубопроводе, а уже затем снимают крышку с ведра для переливания из него молока.

При доении коров в стойлах современными доильными установками с несколькими аппаратами оператор должен последовательно выполнять для каждой коровы комплекс подготовительных и заключительных операций, должен наблюдать за процессом молокоотдачи.

11. Способы измельчения кормов. Регулировка систем измельчения.

Источник статьи: http://studfile.net/preview/2907217/page:3/

СПОСОБЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ

МАШИННОЕ ДОЕНИЕ КОРОВ

ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАШИННОМУ ДОЕНИЮ КОРОВ

Выделение молока из вымени коровы — необходимый физиологический процесс, в котором задействован практически весь организм животного.

Вымя состоит из четырех самостоятельных долей. Из одной доли в другую молоко перейти не может. Каждая доля имеет молочную железу, соединительную ткань, молочные протоки и сосок. В молочной железе из крови животного вырабатывается молоко, которое по молочным протокам поступает в соски. Наиболее важной частью молочной железы является железистая ткань, состоящая из огромного количества очень мелких мешочков — альвеол.

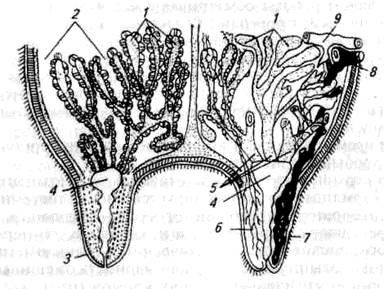

При правильном кормлении коровы в вымени непрерывно в течение суток образуется молоко. По мере заполнения емкости вымени увеличивается внутривыменное давление и молокообразование замедляется. Большая часть молока находится в альвеолах и мелких молочных протоках вымени (рис. 1). Это молоко нельзя удалить без использования приемов, вызывающих полноценный рефлекс молокоотдачи.

Выделение молока из вымени коровы зависит от человека, животного и совершенства доильной техники. Эти три составляющих и определяют в целом процесс доения коровы.

К доильной технике предъявляют следующие требования:

Рис. 1. Строение вымени коровы:

1 — молочные железы; 2— соединительная ткань; 3 — сфинктер;

4— молочные цистерны; 5— молочные протоки; 6— нервы; 7—

сосок; 8— вена; 9— артерия

доильные стаканы должны подходить к соскам различных размеров;

во время доения соски не должны подвергаться чрезмерной деформации;

действие доильной машины должно быть безвредным при случайной передержке доильных стаканов на вымени коровы и не должно вызывать у коров венозного застоя крови, отечности, кро-водоя,мастита;

работа доильной машины должна быть бесшумной;

доильная машина должна быть простой в изготовлении и обслуживании, надежной в работе, без ручной регулировки впроцессе доения;

должна быть обеспечена возможность удобного визуального контроля за истечением молока из вымени.

К машинному доению предъявляют ряд требований, основные из которых следующие:

при машинном доении у коров формируются условные рефлексы молокоотдачи и вырабатывается устойчивый стереотип поведения, обусловленный временем и местом доения, последовательностью подготовительных операций, началом работы насоса, поэтому машинное доение должно вызывать у коровы готовность к активному выделению молока;

основные физиологические и механические воздействия, обеспечивающие выделение молока из вымени, должны быть в пределах естественных величин;

доильный аппарат должен обеспечивать свободный отток молока от сосков в период наибольшего выделения его из вымени в первые минуты доения, когда у отдельных коров за одну минуту может быть выдоено до 5. 6 л;

доильный аппарат должен обеспечивать выдаивание одной коровы в среднем за 4. 6 мин со средней скоростью надоя 2 л/мин;

доильный аппарат должен обеспечивать одновременное выдаивание молока как из передних, так и задних долей вымени коровы.

СПОСОБЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ

Известно три способа выделения молока: естественный, ручной и машинный. При естественном способе (сосание вымени теленком) выделение молока осуществляется за счет разрежения, создаваемого в полости рта теленка; при ручном — за счет выжимания молока из сосковой цистерны руками дояра; при машинном — за счет отсасывания или выжимания молока доильным аппаратом.

Процесс молокоотдачи протекает относительно быстро. При этом необходимо как можно полнее выдоить корову, довести количество остаточного молока до минимума. Для выполнения этих требований разработаны правила ручного и машинного доения, которые включают в себя подготовительные, основные и дополнительные операции.

К подготовительным операциям относятся: обмывание вымени чистой теплой водой (при температуре 40. 45 °С); обтирание его и массаж; сдаивание нескольких струек молока в специальную кружку или на темную пластину; включение аппарата в работу; надевание доильных стаканов на соски. Подготовительные операции должны быть выполнены не более чем за 60 с.

Основная операция— доение коровы, т.е. процесс выделения молока из вымени. Время чистого доения должно быть завершено за 4. 6 мин с учетом машинного додоя.

К заключительным операциям относятся: отключение доильных аппаратов и снятие их с сосков вымени, обработка сосков антисептической эмульсией.

При ручном доении молоко из цистерны соска извлекается механически. Пальцы дояра ритмично и сильно сжимают сначала рецепторную зону основания соска, а затем весь сосок сверху вниз, выжимая молоко.

При машинном доении молоко извлекается из соска вымени доильным стаканом, который выполняет функции дояра или теленка при сосании вымени. Доильные стаканы бывают одно- и двухкамерные. В современных доильных установках чаще всего применяют двухкамерные стаканы.

Молоко из сосков вымени во всех случаях выделяется циклично, порциями. Это обусловлено физиологией животного. Период времени, в течение которого выделяется одна порция молока, называют циклом или пульсом рабочего процесса доения. Цикл (пульс) состоит из отдельных операций (тактов). Такт — это время, в течение которого происходит физиологически однородное взаимодействие соска с доильным стаканом (животного с машиной).

Цикл может состоять из двух, трех тактов и более. В зависимости от числа тактов в цикле различают двух- и трехтактные доильные аппараты и доильные машины.

Однокамерный доильный стакан состоит из конусной стенки и соединенного с ней в верхней части гофрированного присоска.

Двухкамерный стакан состоит из наружной гильзы, внутри которой свободно размещается резиновая трубка (сосковая резина), образующая две камеры — межстенную и подсосковую. Период времени, в течение которого молоко выделяется в подсосковую камеру, называют тактом сосания, период времени, когда сосок находится в сжатом состоянии, — тактом сжатия, а когда происходит восстановление кровообращения — тактом отдыха.

На рисунке 2. изображены схемы работы и устройство двухкамерных доильных стаканов.

Выделение молока при машинном доении в доильных стаканах

а— двухтактное доение; б —трехтактное доение; 1— резиновая манжета; 2—корпус стакана; 3 — сосковая резина; 4— соединительное кольцо; 5 — прозрачный смотровой патрубок (конус); 6 —молочный резиновый патрубок; 7—уплотнительное кольцо;

М— межстенные пространства доильных стаканов; П— подсосковые камеры доильных стаканов

осуществляется за счет разности давлений (внутри вымени и вне его). Эта разность давлений (вакуум) выдавливает молоко из цистерны соска через сфинктер за ее пределы, поэтому доильные стаканы иногда называют вакуумными.

В любой промежуток времени в камерах доильного стакана устанавливается определенное состояние: атмосферное давление или разрежение, в определенной последовательности происходит их смена (чередование).

Работа однокамерного доильного стакана (рис. 3) происходит следующим образом. Из стакана откачивается воздух, и под соском образуется вакуум (разрежение). При этом сосок вытягивается и упирается в конец стакана. Возникает разность давлений под соском и внутри вымени, сфинктер соска открывается и молоко начинает вытекать. Происходит такт сосания (рис. 3, а). Длительность такта сосания определяется временем действия разрежения под соском и наличием молока в молочной цистерне соска. Далее в подсосковую камеру впускается воздух и разность давлений уменьшается до минимума (до естественных значений). Вытекание молока через сфинктер соска прекращается и начинается такт отдыха (рис. 3, б). При этом сосок укорачивается и в нем восстанавливается кровообращение. За тактом отдыха вновь начинается такт сосания. Полный цикл работы однокамерного стакана состоит из двух тактов: сосания и отдыха.

стакана с гофрированным присоском:

а — такт сосания: б— такт отдыха

Работа двухтактного стакана может происходить по двух- и трехтактным циклам (сосание — сжатие) и (сосание — сжатие — отдых). При такте сосания в подсосковой и межстенной камерах должно быть разрежение. Происходит истечение молока из соска вымени через сфинктер в подсосковую камеру. При такте сжатия в подсосковой камере разрежение, в межстенной — атмосферное давление. За счет разности давлений в подсосковой и межстенной камерах сосковая резина сжимается и ежи мает сосок и сфинктер, препятствуя тем самым вытеканию молока. При такте отдыха в подсосковой и межстенной камерах атмосферное давление, т. е. в данный период времени сосок максимально приближен к своему естественному состоянию — в нем восстанавливается кровообращение.

Двухтактный режим работы доильного стакана наиболее напряженный, так как сосок постоянно испытывает воздействие вакуума. Однако при этом обеспечивается высокая скорость доения.

Трехтактный режим работы максимально приближен к естественному способу выделения молока

Источник статьи: http://megaobuchalka.ru/6/11207.html