Комплектация

Установки подготовки попутного нефтяного газа (УППГ)

Назначение

Установка подготовки природного газа (УППГ) предназначена для подготовки природного газа до требуемых характеристик.

Общий вид

Характеристики

| Рабочая среда | природный газ |

| Производительность по газу, нм з /сут | от 10 000 до 2100 000 |

| Входное давление (расчетное), МПа, не более | 12,0 |

| Параметры потока газа на входе в установку: | |

| — температура, °С | – 10 / + 50 |

| — давление, МПа | 4,0 / 12,0 |

| Параметры потока газа на выходе из установки: | |

| — температура, °С | – 25 / + 40 |

| — давление, МПа | 0,6 / 7,5 |

| Требования к качеству подготовки газа согласно ОСТ 51.40-93: | |

| — температура точки росы газа по влаге, °С, не выше | –10? –20 |

| — температура точки росы газа по углеводородам, °С, не выше | –5? –10 |

| Температура окружающей среды, °С | от –60 до +50 |

Технические данные

Состав оборудования

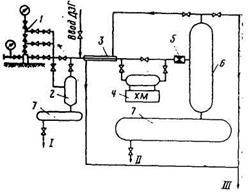

1-й вариант (рисунок 1):

Установка подготовки природного газа методом низкотемпературной сепарации (НТС).

В состав входят: блок входного сепаратора, теплообменники, низкотемпературный сепаратор, разделитель, блок регенерации, блок подачи реагента, с трубной обвязкой, с комплектом запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и средств автоматики и КИП.

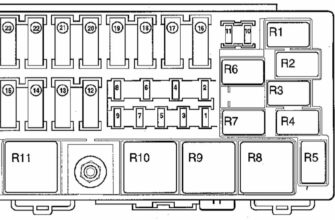

2-й вариант (рисунок 2):

Установка подготовки природного газа методом адсорбционной осушки.

В состав входят: сепараторы, адсорберы, печь, компрессор, аппарат воздушного охлаждения, с трубной обвязкой, с комплектом запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и средств автоматики и КИП.

Сырой газ под давлением поступает в газовый сепаратор ВС-1, где происходит отделение капельной жидкости, образовавшегося конденсата и механических примесей, которые направляются в дренажную емкость.

Газ, освобожденный от капельной жидкости, поступает в теплообменник «газ-газ» Т-1 для предварительного охлаждения газом, обратным потоком, поступающим с низкотемпературной сепарации.

Для предупреждения образования гидратов перед теплообменником в газ подается ингибитор гидратообразования (метанол, диэтиленгликоль). Далее газ клапаном РД-1 дросселируется, охлаждаясь при этом за счет эффекта Джоуля-Томсона. Охлажденный газ поступает на вторую ступень сепарации в газовый сепаратор с НС-1, где конденсат с насыщенным водой раствором ингибитора отделяется и направляется в разделитель Р-100. Осушенный газ подогревается в теплообменнике Т-1 сырым газом, поступающим на осушку, до температуры и направляется на коммерческий узел учета.

Смесь нестабильного конденсата с насыщенным водой раствором ингибитора поступает в разделитель Р-1, где конденсат отделяется и направляется на подготовку. Насыщенный водой раствор ингибитора подогревается в кожухотрубчатом теплообменнике Т-2 обратным током регенерированного ингибитора и поступает на установку регенерации БР-1. Установка регенерации состоит из ректификационной колонны, установленной непосредственно на кубе, в котором жидкость подогревается путем сжигания газа в жаровой трубе. Испаряемая вода конденсируется в аппарате воздушного охлаждения, отделяется в сборнике и сбрасывается в дренажную емкость.

Регенерированный ингибитор через теплообменник Т-2, где он охлаждается потоком насыщенного ингибитора, и через аппарат воздушного охлаждения AВO-1 направляется в расходную емкость блока подачи реагента БП-1. Затем насосами дозаторами блока подачи реагента возвращается на установку осушки.

Преимущества низкотемпературной сепарации газа:

- низкие капитальные расходы и эксплуатационные затраты, особенно в начальный период эксплуатации при наличии свободного перепада давления;

- помимо извлечения жидких углеводородов одновременно осуществляется и осушка газа до требуемых отраслевым стандартом кондиций;

- установки НТС достаточно просты в эксплуатации и техническом обслуживании, тем самым возможно использование технического персонала средней квалификации (это обстоятельство и позволяет осуществлять процесс в промысловых условиях);

- легкость регулирования технологического процесса и его автоматизации в условиях газопромысла;

- возможности постепенного дополнения и развития технологии при снижении пластового давления и, соответственно, уменьшении свободного перепада давления, так что уже на момент проектирования установки могут быть предусмотрены различные перспективные варианты продления срока ее эффективной эксплуатации (в частности, за счет использования внешних источников холода, а также подключения дожимных компрессорных станций).

Недостатки:

- несовершенство термодинамического процесса однократной конденсации, при этом степень извлечения из природного газа целевых компонентов при заданных температуре и давлении в концевом низкотемпературном сепараторе зависит только от состава исходной смеси;

- в процессе эксплуатации пластовое давление падает (при этом содержание углеводородного конденсата в пластовом газе уменьшается), так что «свободный перепад» давления на дросселе уменьшается (происходит «исчерпание» дроссель-эффекта) и, следовательно, повышается температура сепарации, – в результате не только удельное количество, но и степень извлечения целевых компонентов уменьшается;

- термодинамическое несовершенство дроссельного расширения газа как холодопроизводящего процесса по сравнению с турбодетандерным.

Перед поступлением в адсорберы из сырьевого газа в сепараторе С-1 отделяются механические примеси и капельная жидкость. После сепаратора газ сверху вниз проходит через один из адсорберов. Осушенный газ отводится в коллектор сухого газа. Второй адсорбер в это время находится на стадии регенерации (нагрев, охлаждение или ожидание).

Газ регенерации отбирается из потока осушенного газа и компрессором ДК подается в печь подогрева П-1 и с температурой +180-200 °С подается снизу вверх через адсорбер, в котором производится десорбция воды и тяжелых углеводородов. Отработанный газ регенерации охлаждается в воздушном холодильнике АВО и поступает в сепаратор С-2, где из газа отделяются сконденсировавшиеся углеводороды и вода. После С-2 газ возвращается во входной сепаратор С-1 и повторно происходит весь цикл.

Источник статьи: http://nipi-ongm.ru/engineering/delivery-of-the-equipment/installation-preparation-purification-and-utilization-of-natural-and-associated-petroleum-gas/installation-preparation-of-associated-petroleum-gas-uppg-/

Низкотемпературная сепарация газа

Газ, обладающий высоким пластовым давлением, подготавливают в установках низкотемпературной сепарации (НТС), при этом используется энергия самого газа.

Этот метод применяется на первой стадии разработки месторождений природного газа, когда пластовые давления достаточно высокие. Методы низкотемпературной сепарации приемлемы также для подготовки нефтяного газа высокого давления. При разработке нефтяных месторождений с газовым фактором 1000 м 3 /т и более нередко осуществляют низкотемпературную сепарацию нефти и газа, получая при этом нефтяной газ, не требующий отбензинивания и осушки.

Наиболее широко метод низкотемпературной сепарации применяется для подготовки газа из газоконденсатных месторождений.

Метод низкотемпературной сепарации заключается в использовании свойства газа изменять свою температуру при резком снижении давления (дросселировании). Это свойство получило название дроссель-эффект, или эффект Джоуля–Томсона.

Величина изменения температуры газа при снижении его давления на 0,1 МПа называется коэффициентом Джоуля–Томсона. Для идеального сухого газа этот коэффициент равен примерно 0,3 ºС. Однако реальные газы всегда содержат влагу и тяжелые углеводороды, которые при понижении переходят в жидкое состояние, выделяя скрытую теплоту конденсации. Поэтому в реальных условиях коэффициент Джоуля–Томсона составляет 0,15–0,25 ºС.

Проявление эффекта Джоуля–Томсона можно нередко наблюдать на газопроводах и оборудовании, которые покрываются белым налетом в виде инея или снега. Этот налет образуется из влаги окружающего воздуха, конденсирующейся на металлических поверхностях, охлажденных газом в результате снижения его давления на штуцерах, задвижках, при расширении в аппаратах, при изменении диаметром газопроводов и т. д.

Оптимальное начальное давление газа, при котором в реальных условиях в результате дроссель-эффекта может быть достигнуто охлаждением этого газа, необходимое для его качественной подготовки, обычно составляет 16-30 МПа.

Рис. 3.3. Технологическая схема подготовки газа методом низкотемпературной сепарации:

I – конденсат на подготовку; II – конденсат и ДЭГ на разделение и подготовку; III – газопровод подготовленного газа; 1 – газоконденсатная скважина; 2 – сепаратор;

3 — теплообменник; 4 – холодильная машина; 5 – дроссель;

6 – низкотемпературный сепаратор; 7 — конденсатосборник

Принцип работы установки НТС следующий (рис. 3.3). Газ из скважины 1 по газопроводу-шлейфу поступает в сепаратор 2, затем газ охлаждается в теплообменнике 3 и через штуцер 5, в котором его давление снижается до 7-8 МПа, подается в низкотемпературный сепаратор 6.

Перед теплообменниками 3 в поток газа для предотвращения гидратообразования насосом подается диэтиленгликоль (ДЭГ) 90. 92%-ной концентрации в количестве 2. 2,5 кг на 1 тыс. м 3 газа.

В сепараторе 2 от газа отделяются влага и наиболее тяжелые углеводороды, сконденсировавшиеся в шлейфе, в сепараторе 6 выпадают углеводородный конденсат и вода с ингибитором. Конденсат из сепараторов 2 и 6 поступает в конденсатосборники 7.

Часть газа из низкотемпературного сепаратора 6 поступает напрямую в газопровод III, а другая часть – в теплообменник 3 для охлаждения неподготовленного газа и затем также в газопровод III. Количество газа, направляемого из сепаратора 6 в теплообменник 3, регулируются с учетом обеспечения оптимального режима низкотемпературной сепарации.

По истечении определенного времени разработки месторождения, когда давление газа снижается и становится недостаточным для необходимого охлаждения его за счет дроссель-эффекта, газ проходит через холодильную машину 4, вырабатывающую искусственный холод для дополнительного охлаждения газа.

Процесс подготовки конденсата, выделяющегося из газа на установках НТС, заключается в разделении его на воду (или водный раствор ДЭГ) и углеводородный конденсат. Углеводородный конденсат подают в газопровод или используют на собственные нужды, например в котельной. Раствор ДЭГ направляется на регенерацию.

Источник статьи: http://studopedia.ru/4_70542_nizkotemperaturnaya-separatsiya-gaza.html

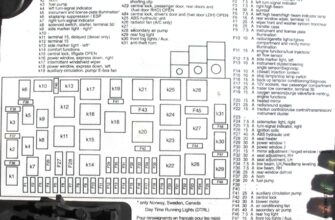

Установка низкотемпературной сепарации газа

Принципиальная схема установки низкотемпературной сепарации газа

Сырой газ со сборного пункта поступает на первую ступень сепарации во входной сепаратор 1, где от газа отделяется водная фаза и нестабильный углеводородный конденсат. Далее отсепарированный газ поступает в теплообменник 2 типа «газ-газ» для рекуперации холода сдросселированного газа, где охлаждается на 10-15°С и более. Охлажденный газ из теплообменника подают на расширительное устройство (дроссель) 2, после которого его температура вследствие эффекта Джоуля-Томсона понижается еще на 10–20°С. После дроссельного устройства 2 обрабатываемый газ вместе со сконденсировавшейся жидкой фазой поступает в низкотемпературный сепаратор 4, где от него отделяется жидкая фаза (водная и углеводородная), а очищенный от влаги и тяжелых углеводородов (С5+в) холодный газ проходит рекуперативный теплообменник 2 в противотоке с «сырым» газом и далее поступает в газопровод в качестве товарного продукта.

Эффективность охлаждения газа посредством использования процесса изоэнтальпийного расширения газа с рекуперацией холода может достигать 10-12°С на 1 МПа свободного перепада. Впрыск ингибитора гидратообразования (гли-коли, метанол) предусматривается как перед теплообменником 2, так и перед дросселем в объеме, необходимом для обеспечения безгидратного режима эксплуатации технологического оборудования.

Водная фаза (т.е. водный раствор ингибитора) и углеводородный конденсат, выделившийся в сепараторе 4, поступают в разделитель 6, где углеводородный конденсат частично дегазируется. Далее конденсат направляют на установку его стабилизации или закачивают в нефтепровод. Отработанный водный раствор ингибитора гидратообразования направляют на установку регенерации.

Перечень основного технологического оборудования, входящего в состав установки:

Газосеператор Ррмах=6,3 МПа, Дс=800 мм 1 шт.

Теплообменник «газ-газ» (труба в трубе) на базе теплообменных элементов ТТОН 1 шт.

Дроссельное устройство 1 шт.

Газосеператор Ррмах=4,0 МПа, Дс=1200 мм 1 шт

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

По своему классификационному признаку методы осушки газов подразделяются на три основные группы :

Физический.

В основе лежит искусственное охлаждение газов, компримирование их, а также сочетание компримирования с охлаждением. Осуществляются они следующими способами:

· вымораживанием влаги из газа с использованием низких температур атмосферы;

· охлаждением газа, с дополнительным компримированием и без него;

·инжекцией химических веществ в газовый поток промысловых газосборных трубопроводов с последующим улавливанием продуктов гидратации на сепарационных и центральных установках;

· низкотемпературной сепарацией (то есть охлаждением природного газа с последующим разделением газоконденсатной смеси в сепараторе на жидкую и газовую фазы).

Химический.

Химическая реакция между водой и химическими веществами может быть столь полной, что образующиеся при этом продукты гидратации будут иметь чрезвычайно низкую упругость водяных паров. Имеются химические реагенты, обеспечивающие практически полную осушку газа. Однако эти реагенты очень трудно или вообще невозможно регенерировать, что делает их непригодными для использования в качестве промышленных осушителей. Они широко применяются при лабораторном определении влажности газов.

Физико-химический.

Основаны на поглощении влаги различными поглотителями (сорбентами) и делятся на две основные группы: адсорбция (с применением твердых сорбентов) и абсорбция (с применением жидких сорбентов).

Добываемый природный газ, наряду с углеводородами, содержит углекислый газ, пары влаги, количество которой зависит от состава газа, давления и температуры, и другие примеси. От этих примесей газ (главным образом, метан) должен быть осушен и очищен при транспортировке перед подачей потребителю в качестве топлива или сырья для переработки в химические продукты. Адсорбционный способ подготовки газа в практике газодобычи как отечественной, так и зарубежной, нашел широкое применение и имеет ряд преимуществ перед другими, так же часто используемыми способами промышленной подготовки газа: низкотемпературной сепарацией, абсорбцией гликолями. Способы адсорбционной осушки газа силикагелем, с последующей регенерацией нагретым газом и охлаждением не нагретым газом при давлении равном, давлению адсорбции .

При абсорбционной осушке природного газа, в качестве осушителя используются также дорогостоящие жидкие сорбенты: диэтиленгликоль (ДЭГ), триэтиленгликоль (ТЭГ) и др. При адсорбционной осушке природного газа в качестве осушителя используется твердые сорбенты: цеолит, алюминий и др.

Наряду с этим, установки адсорбционного типа имеют ряд недостатков, к которым следует отнести высокую металлоемкость, цикличность технологических процессов и сравнительно большое гидравлическое сопротивление в технологической линии осушки.

Недостатком выше перечисленных методов является высокая стоимость проводимого технологического процесса, а также эксплуатационные затраты при применении этого способа будут выше, чем при новом способе, научная новизна которой подтверждена патентом Туркменистана.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому техническому решению является физический способнизкотемпературной сепарацией (т. е. охлаждением природного газа с последующим разделением газоконденсатной смеси в сепараторе на жидкую и газовую фазы).

Поставленная задача заключается в том, что осушку природного газа производят теплофизическим методом, при этом, при нагреве газоконденсатной смеси, используют вторичное тепло масляного теплообменника, а выделяемый водород применяют в качестве топлива.

Этот способ обезвоживания природного газа, поможет исключить использование дорогостоящих ненадежных в эксплуатации и требующих дополнительного оборудования для регенерации адсорбентов и абсорбентов, а также упростить конструкции и эксплуатацию установок.

Технический результат при использовании настоящего изобретения состоит в организации простой и надежной осушки природного газа, в стабилизации состава газа после осушки по содержанию паров воды, в удешевлении процесса на используемой лабораторной установке, расширении его функциональных возможностей, без применения ингибиторов гидратообразования и использовании, выделяемого из влаги, водорода в качестве топлива для печи-теплообменника, а такжеснижение эксплуатационных затрат.

Способ осуществляется на лабораторном стенде, при подаче природного газа в печь-теплообменник, в которой влага, имеющаяся в составе природного газа, испаряется при высокой температуре (110°С—150°С), а за счет теплообмена с техническим маслом, находящимся в печи — теплообменнике с более высокой температурой (290°С) из состава влаги выделяется водород, который используют как топливо для печи — теплообменника.

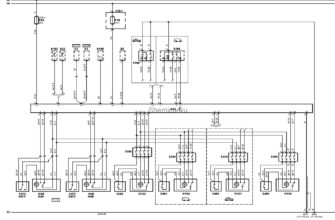

Реализацию осуществления предлагаемого способа можно проследить на принципиальной технологической схеме установки для лабораторных исследованийосушки природного газа теплофизическим методом.

Рис.1 Принципиальная схема лабораторной установки осушки природного газа теплофизическим методом.

Установка для лабораторных исследований осушки природного газа теплофизическим методом состоит из 5-ти блоков:

I.Увлажнитель. Он предназначен для увлажнения сухого природного газа.

II.Печь-теплообменник — предназначена для нагревания до температуры 110 о С – 120 о С увлажнённого природного газа.

III.Дегидратор предназначен для разделения парогазовой смеси на два потока: сухой газ и парогазовую смесь.

IV.Комплекс задвижек предназначен для регулирования подачи газа с верхней и с нижней частей дегидратора поочерёдно в печь-теплообменник и конденсатор-теплообменник.

V.Конденсатор-теплообменник предназначен для конденсации нагретых паров, в входящих в состав природного газа, за счёт теплообмена с водой и получения осушенного природного газа с необходимой температурой.

На схеме приняты следующие обозначения: 1 — труба для подачи в установку природного газа; 2 –ёмкость, заполненная водой; 3 и 4 — задвижки (краны) установленные на линиях соответствующих трубопроводов 3 и 4; 5 – труба, служащая для подачи в печь увлажненного газа; 6 — змеевик (спираль); 7 – ёмкость печи-теплообменника, заполненная техническим маслом; 8 – труба, служащая для выброса продуктов сгорания из печи-теплообменника; 9 – труба, для подачи парогазовой смеси из печи в дегидратор; 10, 11 — верхняя и нижняя части дегидратора; 12 – дроссель; 13, 14 — трубы для подачи сухого газа и парогазовой смеси к комплексу задвижек; 15 – 18 – задвижки, входящие в комплекс задвижек; 19, 20 — трубы для подачи сухого газа и парогазовой смеси в печь-теплообменник и конденсатор- теплообменник; 21 — труба для подачи сухого газа в печь-теплообменник; 22 — кран для выпуска конденсата (воды).

Способ осушки природного газа осуществляется следующим образом :

Для создания экспериментальной парогазовой составляющей, природный исходный газ по трубопроводам 1 и 3 через задвижку 3 поступает в трубопровод 5. Одновременно, из ёмкости 2 через кран 4, дозировано, в трубу 5 подаётся вода, при этом образуется парогазовая смесь нужной концентрации, необходимой для лабораторной проверки. Патрубки трубы 5, соединяют выходы трубы 4, соединяющую его с ёмкостью 2, и трубы 3 со змеевиком 6, по которой далее газ поступает на осушку в печь – теплообменник (ПТ), состоящую из ёмкости 7 объёмом 50 литров, заполненную техническим маслом, внутри которой расположен змеевик 6. В змеевике 6, под воздействием температуры нагретого до 290 о С техническогомасла, образуется согретая до температуры 110—150 о С парогазовая смесь, которая по трубе 9 поступает в среднюю часть дегидратора (ДЭГ). В ДЭГ происходит разделение парогазовой смеси на два потока собираемых в верхней 10 и нижней 11 частях ДЭГ. Верхний поток, обладает меньшей плотностью, чем нижний, содержит водород и пары воды, в то время как нижний поток имеет только осушенную метановую фракцию. В результате, исходная парогазовая смесь в ДЭГ разделяется на два потока: верхняя парогазовая смесь содержит водород, используемый в качестве горючего для ПТ, нижняя осушенная фракция подвергается исследованию на предмет наличия в осушенном газе количества влаги. Регулирование дальнейшей подачи полученных в дегидраторе смесей производится с помощью комплекса задвижек (КЗ) по приведённым выше вариантам, при этом водород поступает в виде топлива в ПТ. В конденсаторе-теплообменнике (КТ) происходит конденсация нагретых паров в составе природного газа за счёт теплообмена с водой и при этом получают осушенный природный газ с необходимой температурой.

Дата добавления: 2018-02-28 ; просмотров: 2051 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник статьи: http://studopedia.net/2_53130_ustanovka-nizkotemperaturnoy-separatsii-gaza.html