Соединения серы +4: сернистый газ, сернистая кислота и её соли сульфиты.

Физические свойства сернистого газа:

Бесцветный газ с резким запахом; хорошо растворим в воде (в 1V H2O растворяется 40V SO2 при н.у.); t°пл. = -75,5°C; t°кип. = -10°С.

Обесцвечивает многие красители, убивает микроорганизмы.

Получение сернистого газа:

2) Окислением сульфидов:

3) Обработкой солей сернистой кислоты минеральными кислотами:

4) При окислении металлов концентрированной серной кислотой:

Химические свойства сернистого газа:

1) Сернистый ангидрид — кислотный оксид. При растворении в воде образуется слабая и неустойчивая сернистая кислота H2SO3 (существует только в водном растворе):

H2SO3 образует два ряда солей — средние (сульфиты) и кислые (гидросульфиты):

2) Реакции окисления (S +4 – 2ē → S +6 )

Водные растворы сульфитов щелочных металлов окисляются на воздухе:

3) Реакции восстановления (S +4 + 4ē → S 0 )

Химические свойства сульфитов

Растворимые сульфиты сильно гидролизуются :

Сернистая кислота и её соли проявляют ярко выраженные восстановительные свойства :

Водные растворы сульфитов щелочных металлов окисляются на воздухе :

Источник статьи: http://himege.ru/soedineniya-sery-4-sernistyj-gaz-sernistaya-kislota-i-eyo-soli-sulfity/

Схема окисления сернистого газа

Контактное окисление сернистого газа

Окисление сернистого газа в серный ангидрид: протекает с заметной скоростью при температуре выше 400°. Окисление сопровождается выделением тепла, количество которого с повышением температуры несколько уменьшается. Так, например, при 50° тепла выделяется 23 006 кал!мол, а при 600°—22 335 кал/мол.

При увеличении давления и понижении температуры равновесие этой реакции будет сдвигаться в сторону образования серного ангидрида. Константа равновесия 1 с повышением температуры уменьшается. Например, при 400° и нормальном давлении /СР = 442,4, а при 1000° КР = 0,167; степень окисления сернистого газа в серный ангидрид при 400° С равна 99,3%, а при 1000″—5%. Отсюда следует, что окисление сернистого газа нужно проводить по возможности при более низкой температуре. Для увеличения скорости реакции при низких температурах, как известно, применяют катализаторы. Изменение давления оказывает сравнительно небольшое влияние на смещение равновесия, особенно при температурах порядка 400—450э. При более высокой температуре повышение давления значительно смещает равновесие в сторону образования серного ангидрида. Проведение окисления сернистого газа под повышенным давлением представляет значительный интерес также и потому, что позволяет увеличить скорость реакции, т. е. интенсифицировать процесс, благодаря увеличению концентрации сернистого газа и кислорода. Размеры контактных аппаратов и теплообменников можно будет значительно сократить. Однако применение давления наталкивается на практике на серьезные технологические трудности, связанные с повышенными требованиями к аппаратуре и катализатору. Кроме того, значительные расходы энергии на сжатие будут повышать стоимость кислоты.

На степень превращения сернистого газа в серный ангидрид оказывает влияние состав газа: увеличение в газовой смеси содержания кислорода и уменьшение содержания сернистого газа повышают степень этого превращения.

Наиболее распространенным (и выгодным) является газ, содержащий 7% S02, 11% Оо и 82% N2, т. е. с избытком кислорода против теоретического количества. Применение для обжига колчедана, обогащенного кислородом воздуха, позволяет получить обжиговый газ с высоким содержанием сернистого газа.

В качестве катализатора при окислении сернистого газа ранее применяли платину. В настоящее время платиновые катализаторы, несмотря на высокую каталитическую активность, почти повсеместно вытеснены более дешевыми ванадиевыми катализаторами.

Ванадиевые катализаторы состоят из ванадиевого ангидрида V205 с добавками к нему активаторов — различных окислов, которые акт»:визируют ванадиевый ангидрид и предупреждают его спекание. В качестве добавок применяют окислы алюминия, щелочных и щелочноземельных металлов, в частности окись бария. Носителем катализатора является двуокись кремния. Ванадиевый катализатор называют контактной массой.

Каталитическое действие ванадиевого ангидрида сводится к следующему: пяти окись ванадия при повышенных температурах является сильным окислителем, так как легко отщепляет кислород. Например, при 700э сернистый газ переводит пяти окись ванадия в соединение с меньшим количеством кислорода, которому приписывается формула: V12026. Это соединение в атмосфере кислорода снова окисляется до пяти окиси ванадия.

Окисление сернистого газа проводится в контактных аппаратах. Контактные аппараты, теплообменники и соответствующие газопроводы называют в совокупности контактным узлом.

При пуске контактного узла газы, поступающие в контактный аппарат, предварительно подогревают до определенной температуры. В дальнейшем контактный узел работает автотермично, т. е. температура в контактном аппарате поддерживается за счет тепла, выделяющегося при окислении сернистого газа. Температура, при которой обеспечивается начало контактирования, называется температурой зажигания контактной массы. Эта температура зависит от природы катализатора и состава реакционной смеси; для ванадиевых катализаторов она лежит около 400—430°. За счет тепла, выделяющегося при окислении сернистого газа, происходит разогревание катализатора, значительное повышение температуры реакционной смеси, что снижает степень окисления.

Идеальными условиями контактирования является создание равномерного перепада температуры в слое контактной массы: в самом начале слоя, где окисление, а следовательно, и ее разогрев происходят наиболее интенсивно, должно отводиться значительное количество тепла, но температура в этом слое может доходить до 600°. По мере продвижения газа через слой контактной массы этот отвод тепла нужно уменьшать, так как реакция будет протекать менее интенсивно. В самом последнем слое температура должна быть по возможности низкой, 450°, так как снижение температуры смещает равновесие в сторону образования серного ангидрида. Создание таких оптимальных условий представляет значительные технологические трудности.

Контактные узлы разделяются по способу теплообмена (по способу отвода тепла) на аппараты с внутренним теплообменом и на аппараты с промежуточным теплообменом. В первых тепло отводится холодным газом непосредственно от контактной массы, т. е. теплообмен идет в самом контактном аппарате. В аппаратах с промежуточным теплообменом реакция окисления сернистого газа и теплообмен проводятся в различных аппаратах.

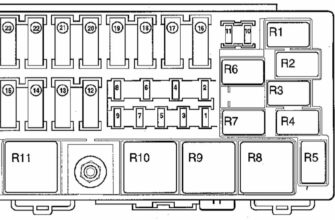

Схема контактного узла с промежуточным теплообменом приведена на рисунке 17. В период пуска контактного узла обжиговый газ перед поступлением в контактный аппарат подогревается в подогревателе / до 450°, проходя систему труб, между которыми протекают топочные газы с температурой до 600°. Затем газ поступает в первый и второй теплообменники 2 и 3. В период пуска теплообменники не работают.

Теплообменники имеют цилиндрическую форму. Внутри них находится по нескольку сот трубок, по которым идут горячие, отходящие газы из контактных аппаратов. Обжиговый газ проходит в межтрубном пространстве. Из теплообменников газ поступает в первый контактный аппарат 5, который представляет собой стальной цилиндр с решетчатыми полками. Контактная масса помещается на решетках.

В первом контактном аппарате за счет окисления сернистого газа смесь разогревается до 580—600°. Контактной массы в этом аппарате имеется такое количество, чтобы не весь сернистый газ был подвергнут окислению. Это предупреждает чрезмерное повышение температуры газа, что может вызвать порчу катализатора. Из первого контактного аппарата газ поступает в теплообменник 3, где охлаждается до 430—450°, а затем — во второй контактный аппарат 4. В связи с тем что этот газ содержит сравнительно небольшое количество сернистого газа, вследствие чего скорость реакции окисления будет невысокая, второй контактный аппарат делается больших размеров (высота до 3 м). В том аппарате температура газа поднимается до 480—490°. Такая температура контактирования обеспечивает более полное окисление сернистого газа. Газы, выходящие из второго контактного аппарата, направляют во второй теплообменник 3, где они охлаждаются до 200°.

Подогреватель (см. выше) отключается после прогрева теплообменников, когда температура входящих и отходящих газов из них достигнет вышеуказанных значений. При снижении концентрации сернистого газа подогреватель снова включается.

Описанный контактный узел имеет серьезный недостаток, связанный с тем, что в нем не соблюдается оптимальный температурный режим и низка степень использования контактной массы. В связи с этим в настоящее время на вновь строящихся заводах устанавливаются более совершенные контактные узлы с внутренним теплообменом.

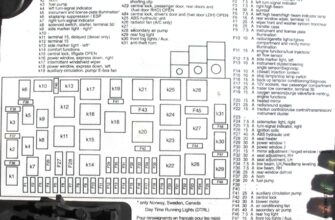

На рисунке 18 приведена схема контактного аппарата с двойными теплообменными трубами и контактной массой в межтрубном пространстве. В нижней части аппарата находится газораспределительная сетка 1, на которой находится кусковый кварц 3. Выше расположена чугунная плита, в отверстиях которой укреплены трубы 10, закрытые сверху более широкими трубами с заваренными концами. Газ поступает в нижнюю часть аппарата, проходит через слой кварца и нагревается электрическим подогревателем 11 примерно до 250°. Затем газ проходит по трубам вверх и вниз, а из труб — в пространство между наружной поверхностью внутренних труб и внутренней поверхностью наружных труб.

После этого газ поступает в контактную массу 8, где и происходит окисление сернистого газа. За счет выделяющегося тепла контактная масса нагревается, но перегрева ее не происходит, так как часть тепла идет на нагревание газа, идущего по трубам. Отсюда газ поступает в верхнюю часть аппарата, проходит через второй слой контактной массы 9, где уже происходит окисление той части сернистого газа, которая еще не вступила в реакцию. Подогреватель (см. выше) включается только во время пуска контактного узла. В дальнейшем, когда теплообменники прогреются, подогреватель отключается.

Описанный контактный аппарат обеспечивает необходимое распределение температуры по высоте контактной массы, но по горизонтальному сечению аппарата, температура на периферии ниже, чем в центре, что иногда приводит к затуханию — снижению температуры контактной массы ниже температуры контактирования.

Более совершенный контактный аппарат изображен на цветном рисунке 19. Газ поступает в аппарат из кольцевой камеры 1 через отверстия, расположенные по периферии, и проходит через верхний слой контактной массы, затем по трубам переменного диаметра 2, заполненным контактной массой, в последующие слои. Тепло от труб отводится газом, поступающим в аппарат. Охлаждение происходит после первого контактирования (первый охладительный пояс) и после второго (второй охладительный пояс). Перед последней стадией контактирования газ охлаждается воздухом 3. Перед третьим слоем установлен завихритель, изменяющий направление движения газа, что способствует перемешиванию газа и выравниванию температуры.

Описанный аппарат имеет диаметр до 4,5 м и высоту 9,6 м; производительность его 60 т HaS04 в сутки; число труб равно 595 шт., а количество контактной массы 14,3 -и3.

В настоящее время разрабатывается типовой проект контактного аппарата производительностью в 360м серной кислоты в сутки.

При работе на концентрированном сернистом газе (например, полученным сжиганием серы) возникает опасность перегрева контактной массы, что ведет к порче катализатора. В этом случае окисление проводят в две стадии. Половину газа разбавляют воздухом до содержания 7—8% S02 и контактируют; затем к смеси добавляют еще такое же количество сернистого газа и проводят вторичное контактирование.

Степень контактирования в современных контактных аппаратах достигает 98%.

Работа контактного узла тщательно контролируется: измеряется количество сернистого газа, его влажность и количество серного ангидрида после контактирования. Температура определяется термопарами. Например, в описанном контактном аппарате с трубами переменного диаметра имеется 36 термопар.

Источник статьи: http://djht.ru/3sera/10.html

Каталитическое окисление сернистого ангидрида

Основной стадией контактного способа производства серной кислоты является окисление SO

Равновесие обратимой реакции:

в соответствии с принципом Ле Шателье сдвигается в сторону образования SO3 при понижении температуры и повышении давления.

Реакция гомогенного некаталитического окисления SO3 происходит крайне медленно вследствие малой вероятности столкновения трех молекул и большой энергии активации Е>300 кДж/моль. Поэтому в производстве серной кислоты диоксид серы окисляют на катализаторах. Из сотен катализаторов, ускоряющих процесс, в промышленности используются три: 1) металлическая платина; 2) оксид железа; 3) пятиоксид ванадия.

Наиболее активным катализатором является платина, но из-за дороговизны и легкой отравляемости примесями обжигового газа данный катализатор заменен на менее активный, но более дешевый и устойчивый к контактным ядам ванадиевый катализатор. Ванадиевая контактная масса содержит в среднем 7% V2O

Процесс катализа состоит из стадий:

1) диффузии реагирующих компонентов из ядра газового потока к гранулам, а затем в порах контактной массы;

2) сорбции кислорода катализатором (передача электронов от катализатора к атомам кислорода);

3) сорбции молекул SО2 с образованием комплекса SO2×О.катализатор;

4) перегруппировки электронов с образованием комплекса SO

6) диффузии SO3 из пор контактной массы и от поверхности зерен.

Равновесная степень превращения SO2 в SO3 или равновесный выход SO c повышением температуры уменьшается.

Равновесный выход SO3 в зависимости от концентрации реагирующих веществ для соответствующей температуры определяют по уравнению:

хр=

где хр— равновесный выход SO3;

р — общее давление газа, Па;

а — содержание SO2 в газовой смеси до начала окисления, об.% ;

b — содержание кислорода в той же смеси, об.%;

К

При 400°С и ниже реакция окисления сернистого газа практически необратима. При температуре порядка 1000ºС SO3 почти полностью диссоциирует на диоксид серы и кислород. С точки зрения полноты превращения диоксида серы в триоксид серы надо было бы выбрать возможно более низкую температуру. Но при температурах ниже 400°С скорость реакции неприемлемо низка.С повышением температуры константа скорости реакции возрастает, но при этом константа равновесия и соответственно равновесная степень окисления диоксида серы уменьшаются. В связи с этим каждой степени окисления соответствует оптимальное значение температуры, отвечающее максимальной скорости.

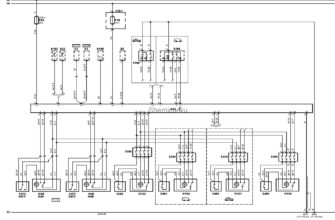

На рис.3 показана зависимость выхода продукта от температуры при разном времени соприкосновения реагирующих веществ с катализатором, обладающего определенной температурой зажигания при прочих постоянных условиях технологического режима.

Рис. 3. Зависимость выхода продукта экзотермической реакции от температуры при различном времени контактирования на данном катализаторе,

Т

Максимальный выход SO3 для данного времени соприкосновения газа с катализатором получается при определенной оптимальной температуре. Чем меньше время соприкосновения

Таким образом, в контактных аппаратах для достижения максимальной скорости процесса следовало бы начинать его при возможно более высоких температурах, около 600°С, проводить по кривой оптимальных температур и заканчивать при 400°С. Для этого необходим предварительный подогрев газа и непрерывный отвод теплоты по ходу каталитического процесса.

Целью данной работы является исследование влияния рабочего режима установки (температуры, состава газовой смеси, объемной скорости газового потока) на степень контактирования, а именно:

при постоянных значениях состава газовой смеси и объемной скорости газового потока установить зависимость степени контактирования от температуры.

Описание установки

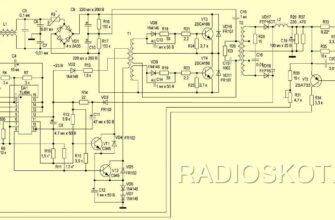

Схема лабораторной установки для контактного окисления диоксида серы в триоксид приведена на рис.4.

Рис.4 .Схема установки для контактного окисления so2 в so3 1- насос для нагнетания воздуха в печь, 2- реометр, 3- печь для обжига колчедана, 4- фильтр (буферная склянка), 5- реактор (контактная трубка), 6 – электропечь, 7- терморегулятор, 8,9 — склянки Дрекселя, 10,11 – аспираторы,12, 13 — мерные цилиндры, 14- абсорбер.

Основной частью установки является реактор- контактная трубка, заполненная ванадиевым катализатором и обогреваемая электропечью. Температура в печи автоматически регулируется при помощи терморегулятора.

Обжиговый газ, содержащий SO

Определение содержания диоксида серы в газовой смеси до и после контактирования проводят йодометрическим методом, основанным на взаимодействии SO

Для определения содержания диоксида серы, газовую смесь до и после контактирования протягивают при помощи аспираторов через поглотительные склянки Дрекселя с раствором йода. Момент окончания взаимодействия йода с сернистым ангидридом отмечают по обесцвечиванию раствора.

Источник статьи: http://lektsii.org/7-59944.html