- Особенности конструкции нефтяных скважин

- Конструкция нефтяной скважины

- Последовательность операций при бурении скважин следующая:

- Технология бурения нефтяных скважин

- Технические особенности проходки

- Разработка нефтяных скважин

- Этапы разработки скважин

- Видео: Схема нефтяной скважины

- Принципиальные схемы обустройства нефтегазовых объектов

- Схема обустройства месторождений нефти

- Требования к генеральному плану

- Куст скважин

- Групповые замерные установки

- Дожимная насосная станция

- Центральный пункт сбора

- Резервуарные парки

- Компрессорные станции

- Факельная система

- Узлы ввода реагента

- Трубопроводы нефти и газа

Особенности конструкции нефтяных скважин

Для эффективной разведки или разработки нефтяных месторождений используют различные технические решения, неотъемлемой частью которых является нефтяная скважина. Она представляет собой цилиндрический ствол, пробуренный в пластах земляных и горных пород, который не предоставляет прямого доступа для человека внутрь неё. Основным её назначением является обеспечение доступа к нефтяному слою, удалению остатков горных пород и подачи нефти в хранилища.

Конструкция нефтяной скважины

Нефтяная скважина для добычи нефти в диаметре может составлять от 75 до 400 мм. Всё зависит от конкретных условий бурения, от типа залегающих на глубине пород, а также от размеров нефтеносного слоя. То есть больший диаметр позволяет вести выкачку нефти из недр земли с большей скоростью.

Скважина состоит из трёх основных частей: устья, ствола и забоя. Устье – это верхняя часть скважины, которая предназначена для предотвращения обвалов и разрушений неплотных пород поверхностных слоёв, а также для защиты от размытия буровым раствором. Ствол определяет направление бурения и служит для удаления разрушенных пород из скважины. Забой служит для укрепления колонн на глубине и для добычи нефти из продуктивного пласта.

Последовательность операций при бурении скважин следующая:

- Производится заглубление ствола скважины путём разрушения пород при помощи буровой установки.

- Удаление разрушенных частей породы из скважины на поверхность земли.

- Во время погружения нефтяная скважина укрепляется специальными обсадными колоннами.

- Изучение размеров нефтяного слоя путём геологических и геофизических исследований.

- Спуск завершающей колонны на рабочую глубину, с которой и предполагается эксплуатировать скважину.

Технология бурения нефтяных скважин

На начальном этапе пробуривают ствол с небольшой глубиной до 30 метров и диаметром до 40 см. Затем на его дно опускают трубу, которая будет задавать направление для бурения. Стенки между трубой и грунтом цементируют. Затем заглубляют скважину примерно на уровень 500-800 м с меньшим диаметром. Этот участок называют кондуктором, так как он предназначен для изоляции неустойчивых и рыхлых слоёв грунта при бурении. Внешние стенки труб также подвергают цементированию, чтобы трубы были защищены от возможных смещений пластов.

Затем процедура бурения существенно усложняется и не во всех случаях удаётся достичь проектной глубины предполагаемого нефтеносного слоя. Это связано с тем, что продуктивные слои могут располагаться не в виде единого пласта, а нескольких, и добыча должна производиться из более заглублённого участка. В таких ситуациях монтируют промежуточную колонну, которую также цементируют по наружной поверхности.

После того, как был достигнут необходимый уровень устанавливают эксплуатационную колонну. Она предназначена для добычи нефти и газа, а также для подачи воды с целью создания необходимого давления. Конструктивно она отличается от обычных колонн наличием в боковых стенках отверстий, а также в цементном слое. Кроме того, в ней применяется специальная дополнительная оснастка: пакеры, центратор, обратный клапан, обсадные кольца и т. д.

Технические особенности проходки

Технические особенности проходки

При бурении в скважину необходимо опускать колонны, для закрепления горных пород, окружающих ствол. Делают это последовательно отдельными секциями. При сложных бурениях осуществляют многоколонные выработки. Это существенно усложняет техпроцесс и следствием этого является существенный износ обсадных труб и буровых. Чтобы снизить влияние фактора износа применяют защитные кольца, выполненные в виде металлического каркаса с двумя резиновыми оболочками, закреплёнными на стальные штыри. Их устанавливают над ротором буровой при выполнении операций спуска или подъёма.

Разделяют горные пласты при помощи цементирования специальными растворами. Поскольку требуется обеспечить не только высокую прочность, а и работу в сложных условиях, то при их замешивании добавляют ингибиторы и реагенты. Они ускоряют процесс набора прочности бетона и в результате не приходится ждать по 30 дней пока он будет пригоден к эксплуатации. Другое название раствора – тампонажные. Они являются ключевыми в конструкции нефтяной скважины, так как служат для закрепления колонн и предотвращении его деформации при смещениях плотных пород.

Разработка нефтяных скважин

Процесс разработки нефтяных скважин заключается в проведении ряда комплексных мер и работ по осуществлению наиболее эффективной добычи нефти их пласта. Перед вводом в эксплуатацию скважины проводится ряд разведывательных работ, на основе которых создаётся специальная проектная документация, которая определяет технические параметры бурения и размеры забоя. В проекте закладывается количество объектов разработки, последовательность добычи, методы оказания различных воздействий с целью получения максимальной выработки месторождения.

Скважины при разработке над местом разведки и добычи располагают в виде сетки. В неё входят не только добывающие скважины, а и нагнетающие. В зависимости от особенностей пласта сетку располагают в равномерном или неравномерном порядке. Если нефтяной слой достаточно толстый, то сетку располагают наиболее плотным упорядоченным способом, с целью увеличения скорости добычи.

Этапы разработки скважин

Нефтяная скважина разрабатывается в такой последовательности:

- Освоение объекта. Этап характеризуется интенсивной добычей нефти с минимальной обводнённостью, значительным снижением давления в пласте, увеличением количества скважин и величиной коэффициента нефтеотдачи в пределах 10%. Сроки завершения освоения могут составлять до 5 лет. Условием завершения принимается снижение добычи за год относительно общих балансовых запасов.

- Обеспечение стабильно высокого уровня добычи в пределах 3-17% в зависимости от вязкости нефти. Длительность разработки может составлять от 1 до 7 лет. Число скважин при этом также увеличивается за счёт использования резервов, однако происходит и частичное закрытие старых. Это связано с тем, что нефть становится более обводнённой вплоть до 65%. Текущий коэффициент нефтеотдачи составляет 30-50%. Добыча на некоторых скважинах выполняется механическим способом, то есть принудительной откачкой мощными насосами.

- Снижение добычи. Коэффициент нефтеотдачи снижается до 10% в год, а темпы отбора сокращаются до 1%. Все скважины переводятся на механизированный способ добычи. Количество резервных скважин значительно сокращается. Обводнение достигает значений в 85%. Данный этап является самым сложным, так как необходимо замедление скорости откачки нефти. Определить разницу между предыдущим этапом и текущим достаточно затруднительно, так как изменения среднегодового коэффициента добычи минимальны. За 3 периода нефтеносный слой вырабатывается до 90% от общего объёма.

- Завершающая стадия. Отбор нефти сокращается до 1%, а уровень обводнённости становится максимальным (от 98%). Прекращается разработка нефтяных скважин и они закрываются. Но длительность данного этапа может составлять до 20 лет и ограничивается только рентабельностью проекта.

Видео: Схема нефтяной скважины

Источник статьи: http://snkoil.com/press-tsentr/polezno-pochitat/osobennosti-konstruktsii-neftyanykh-skvazhin-/

Принципиальные схемы обустройства нефтегазовых объектов

Схема обустройства месторождений нефти

Выбор системы извлечения нефти и обустройства нефтяных месторождений зависит от десятков факторов: от глубины залегания и качества продуктивных пластов: количества извлекаемых запасов, их структуры по степени изученности (

Кроме перечисленных основных показателей разработки при обустройстве месторождения учитываются природно-климатические характеристики, инженерно-геологические условия.

Одно из основных требований к разработке — рационализация: обеспечение заданных темпов добычи с минимальными капитальными вложениями и минимальными воздействиями на ОС. Важнейшей составной частью проектирования разработки месторождений является выделение эксплуатационных объектов. Часть нефтяной залежи, выделяемая для эксплуатации самостоятельной сеткой эксплуатационных и нагнетательных скважин, называется эксплуатационным объектом.

Разведанные месторождения считаются подготовленными для промышленной разработки при соблюдении следующих условий:

- получена лицензия на право пользования недрами;

- проведена опытно-промышленная эксплуатация отдельных участков;

- балансовые запасы УВ, имеющие промышленное значение, составляют не менее 80% категории

, и до 20% категории

;

- оценена сырьевая база строительных материалов и источников водоснабжения;

- утверждены документы по утилизации ПНГ, газового конденсата и других сопутствующих ценных компонентов;

- предусмотрены мероприятия по предотвращению загрязнения ОС и обеспечения безопасного проведения работ.

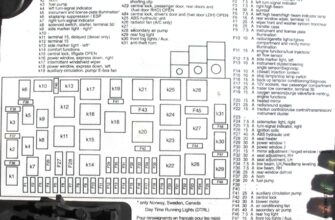

Требования к генеральному плану

Схема генерального плана месторождения предусматривает размещение устьев нефтяных, газовых, нагнетательных одиночных и кустов скважин, ГЗУ, ДНС. установок предварительного сброса пластовых вод (УПС), кустовых насосных станций (КНС), КС, инженерных коммуникаций (автодорог, нефте- и газопроводов, водоводов, ЛЭП, линий связи, катодной защиты и др.), обеспечивающих процессы сбора и транспортировки продукции скважин, а также снабжение электроэнергией, теплом, водой и воздухом.

Размещение производственных и вспомогательных зданий и сооружений необходимо производить по их функциональному и технологическому назначению с учетом взрывной и пожарной опасности. При размещении сооружений нефртедобычи на прибрежных участках водоемов планировочные отметки площадок принимаются на 0,5 м выше наивысшего горизонта вод с вероятностью его превышения один раз в 25 лет (устья скважин, ГЗУ) и один раз в 50 лет (КС, ЦПС, ДНС, УПС).

Природоохранные мероприятия и элементы ОВОС присутствуют в нормативных документах по освоению месторождений. Однако при сложившейся практике взаимодействия участников разработки месторождений типовые природоохранные проблемы решаются не превентивным образом, а по мере их возникновения. Существует закономерность — чем в более удаленном месте расположено месторождение, тем менее жесткие экологические ограничения к нему предъявляются и тем больший экологический ущерб наносится ОС.

Во избежание социально-экологических проблем на поздних стадиях нефтедобычи уже при проектировании освоения месторождений следует проводить консультации со всеми заинтересованными организациями и лицами. Эксплуатация нефтепромыслов наносит вред ОС независимо от конструктивных особенностей сооружений и объемов добываемых УВ. Проведение дорогостоящих экологических мероприятий должно проводиться своевременно (ликвидация скважин, амбаров-накопителей, рекультивация земель), а не отодвигаться на неопределенный срок.

Технологическая безопасность работы сооружений в цепочке «добыча — сбор — подготовка — транспортировка» во многом обеспечивается равномерностью отработки запасов нефти. Для этого необходимо располагать достоверной информацией о распределении энергетического потенциала залежи, который отражается с помощью карт изобар. Здесь принципиально важным является выбор схемы кустования скважин. Известно, что чем крупнее кустовые площадки, тем дороже бурение скважины, поскольку необходимы большие отходы забоев от вертикали (до 2-4 км и более). Однако при этом сокращается стоимость коридоров коммуникаций и повышается степень экологической безопасности промысла в целом.

Куст скважин

Под кусты скважин отводится площадка естественного или искусственного участка территории с расположенными на ней устьями скважин, технологическим оборудованием, инженерными коммуникациями и служебными помещениями. В составе укрупненного куста может находиться несколько десятков наклонно-направленных скважин. Суммарный дебит по нефти одного куста скважин принимается до 4000

В состав технологических сооружений куста скважин обычно входят:

- приустьевые площадки добывающих и нагнетательных скважин;

- замерные установки;

- блоки подачи реагентов-деэмульгаторов и ингибиторов;

- блоки газораспределительные и водораспределительные;

- блоки закачки воды в нагнетательные скважины;

- станции управления насосами ЭЦН и ШГН;

- фундаменты под станки-качалки;

- трансформаторные подстанции;

- площадки под ремонтный агрегат;

- емкость-сборник и технологические трубопроводы.

В составе сооружений кустовой площадки может находиться узел подготовки сточных вод (УПСВ) с локальной закачкой воды в пласт. В этом случае отсутствует энергоемкая перекачка пластовых вод к пунктам сепарации нефти и обратно, а в составе транспортных коридоров отсутствуют агрессивные пластовые флюиды, что повышает экологическую безопасность промысла.

Строительство скважин с большими отходами забоя ограничивает применение глубинных штанговых насосов ввиду осложнений, связанных с истиранием труб. Во избежание аварий при выборе насосного оборудования предпочтение отдается ЭЦН и гидроприводным насосным системам в условиях закрытой системы сбора нефти и газа. Такие системы дают возможность подачи ингибиторов для предотвращения коррозии и парафинообразования.

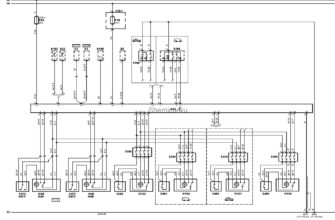

Система сооружений подготовки нефти, сброса и закачки вод строится в зависимости от распределения запасов по площади залежи, темпов добычи, степени обводненности и газонасыщенности нефти, величины давления на устье скважины, расположения кустов скважин ( рис. 5.1). Эти объекты должны обеспечивать:

- герметизированный сбор и транспортировку продукции скважин до ЦПС;

- отделение газа от нефти и бескомпрессорную транспортировку газа первой ступени сепарации до сборных пунктов, ГПЗ и на собственные нужды;

- замер расходов продукции отдельных скважин и кустов, учет суммарной добычи продукции всех скважин;

- предварительное обезвоживание нефти.

Групповые замерные установки

Газожидкостная смесь из добывающих скважин поступает на ГЗУ, в которой в автоматическом режиме производится периодическое измерение в замерном сепараторе дебитов жидкости и газа каждой скважины. Количество установок определяется расчетами. На площадках ГЗУ размещаются блоки закачки реагента-деэмульгатора и ингибитора коррозии.

Дожимная насосная станция

В тех случаях, когда расстояние от кустов скважин до ЦПС велико, а устьевого давления недостаточно для перекачки флюидов, сооружают ДНС. На ДНС смесь попадает по нефтесборным трубопроводам после ГЗУ.

В состав ДНС входят следующие блочные сооружения:

- первой ступени сепарации с предварительным отбором газа;

- предварительного обезвоживания и очистки пластовой воды;

- замера нефти, газа и воды;

- насосный и блок компрессорный воздуха;

- закачки реагента перед первой ступенью сепарации;

- закачки ингибиторов в газо- и нефтепроводы;

- аварийных емкостей.

Сооружение ДНС необходимо потому, что насосное оборудование не позволяет перекачивать смеси с большим содержанием газа из-за возникновения кавитационных процессов. Газ, отделившийся в результате снижения давления на первой ступени сепарации, чаще всего подается на факел сжигания или для использования на местные нужды. Нефть и вода с растворенным оставшимся газом поступают в сепараторы второй ступени на ЦПС и УПН.

Центральный пункт сбора

На ЦПС сырая нефть проходит полный цикл обработки, который включает двух- или трехступенчатое разгазирование нефти с помощью сепараторов и доведение нефти по упругости насыщенных паров до необходимых кондиций. Газ после сепарации очищается от капельных жидкостей и подается на утилизацию или переработку. Газ первой и второй ступени сепарации транспортируется под собственным давлением. Газ концевой ступени для дальнейшего использования требует компримирования.

Здесь же на ЦПС производится обезвоживание и обессоли-вание нефти до товарных кондиций. Попутно добываемые воды отделяются от сырой нефти на установке подготовки нефти (УПН) в составе ЦПС. В специальном резервуаре происходит отстаивание нефти, подогрев нефтяной эмульсии в трубчатых печах и обессоливание. После этого товарная нефть поступает в резервуар с последующей откачкой в МН.

Резервуарные парки

Наличие резервного парка емкостей — обязательный атрибут всех технологических схем сбора, подготовки и транспортировки нефгги. Стандартные резервуары типа РВС используются для создания запасов:

- сырья, поступающего на УПН, необходимого в количестве суточного объема продукции скважин;

- товарной нефти в объеме суточной производительности УПН.

Кроме того, резервуары различных объемов необходимы для приема пластовых и сточных вод, а также для аварийных сбросов.

Для сброса парафиновых отложений от зачистки (пропарки) резервуаров устраиваются земляные амбары-накопители. Кроме того резервуары являются источником загрязнения атмосферы за счет испарения хранящихся в них УВ.

Компрессорные станции

КС могут быть самостоятельными объектами обустройства месторождений или входить в комплекс технологических сооружений ЦПС. КС предназначены для подачи нефгтяного газа на ГПЗ, для компримирования газа в системе газлифтной добычи и при подготовке его к транспортировке.

Для удаления газа из полости поршневого компрессора на приемном газопроводе каждой ступени сжатия компрессора предусматривается свеча сброса газа с установкой на ней запорной арматуры. Высота свечи не менее 5 м и определяется расчетами рассеивания газа.

Факельная система

В факельную систему аварийного сжигания ДНС направляется нефтяной газ, который не может быть принят к транспортировке, а также газ от продувки оборудования и трубопроводов.

Диаметр и высота факела определяются расчетом с учетом допустимой концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха, а также допустимых тепловых воздействий на человека и объекты. Высота трубы должна быть не менее 10 м, а для газов, содержащих сероводород, не менее — 30 м. Скорость газа в устье факельного ствола принимается с учетом исключения отрыва пламени, но не более 80 м/с.

Факельная система ЦПС предусматривается для сброса газов и паров:

- постоянных — от установок регенерации сорбентов и стабилизации УВ-конденсатов;

- периодических — перед освобождением аппаратов перед пропаркой, продувкой и ремонтом;

- аварийных — при сбросе от предохранительных клапанов и других аварийных сбросах.

Факел оборудуется автоматическим дистанционным зажиганием и самостоятельным подводом топливного газа к запальному устройству. Для улавливания конденсата перед факельной трубой размещается конденсатосборник.

Узлы ввода реагента

Узлы ввода реагента на объектах сбора и транспортировки нефти и газа включают:

- блок для дозирования и подачи деэмульгаторов;

- блоки для дозирования и подачи ингибиторов и химреактивов;

- склад для хранения химреактивов.

Трубопроводы нефти и газа

В систему сбора и транспортировки продукции добывающих скважин входят:

Источник статьи: http://intuit.ru/studies/courses/3475/717/lecture/21333

Технические особенности проходки

Технические особенности проходки , и до 20% категории

, и до 20% категории  ;

;