Скоростные характеристики двигателя

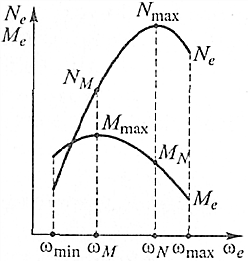

Скоростной характеристикой называются зависимости эффективной мощности Ne и эффективного крутящего момента Ме двигателя от угловой скорости коленчатого вала ωе.

У двигателя различают два типа скоростных характеристик – внешнюю (предельную) и частичные.

Внешнюю скоростную характеристику получают при полной нагрузке двигателя (при полной подаче топлива), а частичные – при неполных нагрузках двигателя, или при неполной подаче топлива.

Следовательно, двигатель имеет только одну внешнюю скоростную характеристику и большое число частичных.

На частичных скоростных характеристиках значения эффективной мощности и крутящего момента двигателя меньше, чем на внешней скоростной характеристике, но характер их изменения аналогичен.

Тягово-скоростные свойства автомобиля определяют при работе двигателя только на внешней cкоростной характеристике.

Внешняя скоростная характеристика бензинового двигателя без ограничителя угловой скорости коленчатого вала представлена на рисунке 1.1, а.

Приведенные зависимости имеют следующие характерные точки:

Nmax– максимальная (номинальная) эффективная мощность;

ωN – угловая скорость коленчатого вала при максимальной мощности;

Mmax – максимальный крутящий момент;

ωM – угловая скорость коленчатого вала при максимальном крутящем моменте;

NM –мощность при максимальном крутящем моменте;

МN –крутящий момент при максимальной мощности;

ωmin – минимальная устойчивая угловая скорость коленчатого вала при полной подаче топлива;

ωmax – максимальная угловая скорость коленчатого вала при полной подаче топлива, соответствующая максимальной скорости автомобиля при движении на высшей передаче.

а а |  б б |

Рисунок 1.1 – Внешние скоростные характеристики двигателя без ограничителя угловой скорости коленчатого вала (а) и с ограничителем (б)

В условиях эксплуатации двигатель работает главным образом в интервале угловых скоростей от (ωM) до (ωN).

Двигатели автомобилей оснащаются ограничителями максимальной частоты обращения коленчатого вала. Ограничитель угловой скорости автоматически уменьшает подачу горючей смеси в цилиндры двигателя и снижает угловую скорость коленчатого вала, вступая в действие на той части внешней скоростной характеристики, на которой мощность двигателя почти не возрастает с увеличением угловой скорости коленчатого вала (рис 1.1, б).

У дизелей мощность не достигает максимального значения из-за неполного сгорания смеси. Для дизелей максимальная угловая скорость коленчатого вала практически совпадает с угловой скоростью при максимальной мощности (ωmах = ωN).

Из рассмотренных внешних скоростных характеристик двигателей следует, что максимальные значения Mmах и Nmax получают при различных угловых скоростях коленчатого вала. При этом значения Мmах смещены влево относительно значений Nmax, что необходимо для устойчивой работы двигателя – для его способности автоматически приспосабливаться к изменению нагрузки на колеса автомобиля.

Скоростные характеристики двигателей определяют экспериментально в процессе их испытаний на специальных стендах. Реальную внешнюю скоростную характеристику двигателя можно получить только на основании экспериментальных данных после его создания. Если же такие данные отсутствуют, то внешнюю скоростную характеристику рассчитывают, используя известные соотношения.

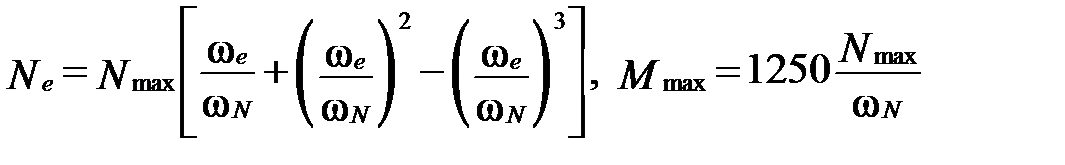

Для бензиновых двигателей:

| (1.1) |

Для четырехтактных дизелей:

| (1.2) |

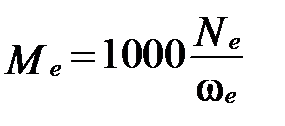

Эффективный крутящий момент для обоих типов двигателей:

| (1.3) |

В указанных формулах мощность выражается в кВт, крутящий момент – в Нм, угловая скорость – в рад/с.

| | | следующая лекция ==> | |

| Понятие об эксплуатационных свойствах автомобиля | | | Нагрузочные и регулировочные характеристики двигателя |

Дата добавления: 2017-06-02 ; просмотров: 4793 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник статьи: http://helpiks.org/9-18874.html

Характеристики двигателя

В двигателе внутреннего сгорания выделяющиеся при сгорании топлива газы давят на поршень, и через преобразующий механизм выполняют механическую работу по вращению коленчатого вала двигателя. Затем эта работа используется для вращения ведущих колес автомобиля. Любой двигатель обладает определенной мощностью и крутящим моментом. Большинство людей при оценке автомобиля в первую очередь обращают внимание на мощность его двигателя и не очень интересуются крутящим моментом, хотя его значение существенно влияет на поведение автомобиля на дороге. Крутящий момент на вале двигателя представляет собой произведение величин силы и длины плеча ее действия.

Современной единицей измерения крутящего момента является ньютонометр (Н•м). Крутящий момент, создаваемый двигателем, зависит от рабочего давления внутри цилиндра двигателя, площади поршня, радиуса кривошипа коленчатого вала и ряда других параметров. Поскольку время воздействия давления газов на поршень изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя, крутящий момент также изменяется. Если умножить величину крутящего момента, соответствующую определенной частоте вращения вала двигателя, на его угловую скорость, получим значение мощности двигателя, развиваемой при этой скорости. Начиная с XVIII в., единицей измерения мощности была лошадиная сила. Современной международной единицей измерения мощности является киловатт(кВт). При этом лошадиную силу (л. с. ) довольно часто продолжают указывать в технических характеристиках автомобильных двигателей. Для того, чтобы перевести мощность, указанную в киловаттах, в лошадиные силы, нужно умножить ее значение на 1, 34.

Внешняя скоростная характеристика ДВС:

Ne — эффективная мощность;

Me — эффективный крутящий момент;

Mmax — максимальный крутящий момент;

Nmax — максимальная мощность;

МN — крутящий момент, соответствующий максимальной мощности;

ω — угловая скорость вала двигателя

Профессиональные автомобилисты для оценки работы двигателя используют скоростные характеристики, которые представляют собой зависимость крутящего момента двигателя и его мощности от угловой скорости или частоты вращения его вала, они называются «скоростные характеристики двигателя». Скоростные характеристики реальных двигателей получают при их испытаниях на специальных стендах. Очевидно, что значения показателей двигателя будут зависеть от количества поступающего в двигатель топлива, то есть от положения педали «газа». Зависимость скорости автомобиля, полученная при максимальной подаче топлива в цилиндры двигателя, называется «внешней скоростной характеристикой» (ВСХ).

На графике скоростной характеристики отмечаются минимальные и максимальные обороты коленчатого вала двигателя. Как можно заметить из приведенной скоростной характеристики ДВС, крутящий момент достигает своего максимального значения при средних оборотах вала, а затем, при дальнейшем увеличении частоты вращения, снижается. Хорошо это или плохо? Давайте представим себе автомобиль, который движется по ровной горизонтальной дороге с максимальной скоростью, а его двигатель имеет такую кривую изменения крутящего момента. Максимальная скорость наступает при оборотах двигателя, близких к наибольшим, когда сила, приложенная к ведущим колесам автомобиля и соответствующая крутящему моменту двигателя при этих оборотах, увеличенному с помощью трансмиссии, уравняется с силами сопротивления движению, действующими на автомобиль. Если на дороге перед этим автомобилем возникнет даже небольшой подъем, сила сопротивления увеличится, а обороты двигателя уменьшатся. Что же произойдет при этом с крутящим моментом двигателя?

Из скоростной характеристики можно заметить, что уменьшение оборотов двигателя приведет к небольшому увеличению крутящего момента. Если подъем на дороге не очень велик, то этого увеличения крутящего момента, подводимого к ведущим колесам, может хватить для его преодоления без перехода на более низкую передачу в трансмиссии автомобиля. Другими словами, двигатель с падающей характеристикой крутящего момента хорошо приспосабливается к увеличению сопротивления движению автомобиля. Причем, чем круче опускается кривая момента на скоростной характеристике при увеличении угловой скорости вращения вала двигателя, тем лучшей приспосабливаемостью он обладает.

Электрический двигатель имеет максимальное значение крутящего момента при минимальных оборотах, и при их увеличении крутящий момент постоянно снижается. Поэтому у электромобиля трансмиссия значительно упрощается — ему не нужна коробка передач. Любой автомобильный двигатель представляет собой совокупность механизмов и систем. Основными механизмами четырехтактного поршневого двигателя внутреннего сгорания являются кривошипно-шатунный механизм (КШМ) и газораспределительный механизм (ГРМ).

Источник статьи: http://wiki.zr.ru/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F

Характеристики автомобильных двигателей. Внешние и частичные скоростные характеристики карбюраторного и дизельного двигателей. Коэффициент запаса крутящего момента.

Для оценки мощностных и экономических показателей двигателя при его работе в различных условиях пользуются характеристиками двигателя.

Характеристикой двигателя называется зависимость основных показателей его работы (мощности, крутящего момента, расхода топлива) от одного из параметров режима работы (частоты вращения коленчатого вала, нагрузки и др.).

Основные характеристики автомобильных двигателей определяются ГОСТ 14846-81 «Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний».

Скоростная характеристика двигателя представляет собой графическую зависимость основных эффективных показателей его работы Ре , Ме, GТ и ge от частоты вращения коленчатого вала при постоянном положении дроссельной заслонки (или рейки топливного насоса) и установившемся тепловом состоянии.

Скоростная характеристика, полученная при полной подаче топлива (полностью открытая дроссельная заслонка или соответствующее положение рейки топливного насоса дизеля) и углах опережения зажигания или начала впрыскивания топлива по техническим условиям на двигатель, называется внешней характеристикой двигателя.

Характеристики, соответствующие постоянным промежуточным положениям дроссельной заслонки или рейки топливного насоса, называются частичными скоростными характеристиками двигателя.

Внешние скоростные характеристики карбюраторного двигателя и дизеля приведены соответственно на Рис. 11.1.

Скоростную характеристику реального двигателя строят по результатам стендовых испытаний. Вал работающего двигателя нагружают с помощью тормоза, обеспечивая фиксирование частоты вращения от минимально устойчивой до максимально допустимой. При этом на каждой частоте замеряют тормозной момент МТ в Нм и часовой расход топлива в кг/ч. По результатам испытаний строят кривые зависимости эффективного крутящего момента (Ме = МТ) и часового расхода топлива GT от частоты вращения вала двигателя n. Для построения графиков эффективной мощности Pe и удельного расхода топлива ge используют формулы:

Pe = n Me / 9550, кВт;

где n, мин -1 ; Me, Нм.

Рис.11.1

Характер кривой Me обусловлен изменением среднего эффективного давления pe. При полной подаче топлива наибольшее давление pe, а значит, и наибольшее значение Me получают при средних частотах вращения коленчатого вала. С понижением и повышением частоты величина pe уменьшается вследствие ухудшения газообмена, а также больших потерь: тепловых при низких частотах вращения и механических при высоких.

Характер кривой Pe скоростной характеристики обусловливается тем, что эффективная мощность прямо пропорциональна не только давлению pe, но и частоте вращения n. Мощность Pe возрастает до тех пор, пока увеличение частоты вращения компенсирует падение pe.

На скоростной характеристике различают следующие частоты вращения коленчатого вала:

nmin – минимальная частота вращения, при которой возможна устойчивая работа двигателя при полной подаче топлива;

nM – частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту;

nP – частота вращения, соответствующая максимальной мощности двигателя;

nmax – максимально возможная частота вращения коленчатого вала, устанавливаемая ограничителем (карбюраторный двигатель) или регулятором частоты вращения (дизель).

На скоростной характеристике дизеля (см. Рис. 11.1) в интервале частот вращения nP – nmax показаны регуляторные ветви характеристики.

Приспособляемость двигателя к изменению нагрузки оценивается с помощью коэффициента приспособляемости:

или коэффициента запаса крутящего момента:

μ = (Me max – MeP ) 100% / MeP

В карбюраторных двигателях k = 1,25. 1,35, в дизелях – 1,05. 1.2. Коэффициент приспособляемости характеризует способность двигателя преодолевать кратковременные перегрузки без переключения передач.

«Автомобильные двигатели»

Тепловой баланс двигателя.

Теплота, выделяемая при горении топлива, не может быть полностью трансформирована в полезную работу, так как даже в соответствии со вторым законом термодинамики часть ее неизбежно отдается холодному источнику. Расходование теплоты сгорания топлива, внесенного в двигатель за определенней период времени, на полезную работу и различные потери характеризуется тепловым балансом.

С помощью теплового баланса можно определить степень совершенства конструкции и регулировок двигателя и наметить пути улучшения экономичности его работы.

Уравнение теплового баланса:

где Q – теплота сгорания топлива, поступившего в двигатель;

Qе – теплота, эквивалентная эффективной работе двигателя;

Qохл – теплота, переданная в охлаждающую среду через стенки цилиндра;

QГ – теплота, уносимая с отработавшими газами;

Qнс – потери теплоты вследствие неполноты сгорания топлива;

Qост –остальные, не учтенные ранее тепловые потери.

В относительных величинах (%) уравнение теплового баланса можно записать в виде:

где qе = (Qе / Q) 100% , qохл = (Qохл / Q) 100% и т.д.

Теплоту сгорания Q (кДж/ч) определяют по часовому расходу топлива GТ (кг/ч) с учетом его низшей теплотворной способности Hu (кДж/кг):

Количество теплоты Qе (кДж/ч), эквивалентное эффективной мощности двигателя Ne (кВт):

Зная количество охладителя Gохл (кг/ч), проходящего через систему охлаждения в единицу времени, и температуры его на входе T1 и выходе из системы T2, можно определить Qохл (кДж/ч):

где сохл – теплоемкость охладителя, кДж/(кг К).

При известном количестве воздуха (горючей смеси) Gсм (кг/ч), поступающего в двигатель в единицу времени, его температуре Tсм (К) и температуре отработавших газов TГ (К) количество теплоты (кДж/ч), уносимой с этими газами, находят по формуле:

где c ′′ p – теплоемкость отработавших газов при постоянном давлении, кДж/(кг град);

cp – теплоемкость горючей смеси при постоянном давлении, кДж/(кг град).

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (кДж/ч) определяются только для карбюраторных двигателей при значении коэффициента избытка воздуха α

Источник статьи: http://infopedia.su/5x466d.html