IT News

Last update Вс, 29 Янв 2017 11pm

Как работают автомобильные тормоза?

Существуют тормозные системы двух основных типов: барабанные тормоза и дисковые. Те и другие останавливают автомобиль с помощью трения, действующего на автомобильные колеса.

Барабанные тормоза создают трение, когда прижимают свои тормозные колодки к внутренней поверхности барабана, накрепко стянутого с колесом.

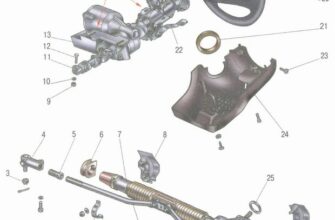

Дисковые тормоза — более свежее изобретение, и они пользуются большей популярностью. Действие их состоит в том, что они сжимают тормозной диск меж двух тормозных накладок (рисунок снизу). И барабанные и дисковые тормоза приводятся в действие одинаково: когда водитель нажимает на педаль тормоза, специальная жидкость, заполняющая шланги тормозной магистрали, передает давление педали на тормоза.

Дисковый тормоз (На рисунке вверху статьи) состоит из суппорта (1), поддерживающего тормозные накладки (2) с обеих сторон тормозного диска (3). Этот диск болтами прикреплен к колесу. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, накладки прижимаются к диску и замедляют вращение колеса. Дисковые тормоза надежнее барабанных по двум причинам: они быстрей остывают после торможения и быстрей сохнут, если колесо погружается в воду.

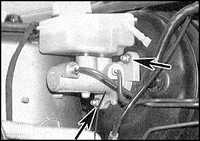

Суппорты дисковых тормозов охватывают диски (картинка слева) и поддерживают тормозные накладки. Давление тормозной педали передается тормозной жидкости (Картинка справа), и жидкость давит на накладки, расположенные с двух сторон от диска.

Трение внутри вращающегося барабана

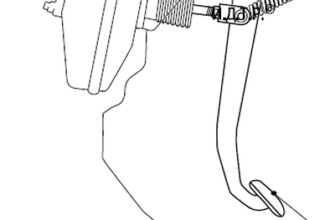

Когда педаль тормоза нажата, колесный цилиндр (1) давит на тормозные колодки (4), качающиеся на анкере (5). Колодки прижимаются к барабану, а тот болтами привинчен к колесу. Когда педаль отпущена, возвратная пружина (2) отводит колодки в начальное положение. Регулировочное устройство (3) устанавливает начальный зазор между колодками и барабаном.

В нерабочем состоянии возвратная пружина (вверху) держит тормозные колодки на некотором расстоянии от вращающегося барабана. Давление в тормозной магистрале (внизу) раздвигает поршни колесного цилиндра, и вместе с ними раздвигаются тормозные колодки. Колодки прижимаются к барабану — возникает трение, которое и замедляет вращение колеса.

Источник статьи: http://information-technology.ru/sci-pop-articles/27-transport/6133-kak-rabotayut-avtomobilnye-tormoza

Гидравлический тормоз

Скачать

презентацию

Гидравлический тормоз. 1 — тормозные цилиндры передних колес; 2 — трубопровод передних тормозов; 3 — трубопровод задних тормозов; 4 — тормозные цилиндры задних колес; 5 — бачок главного тормозного цилиндра; 6 — главный тормозной цилиндр; 7 — поршень главного тормозного цилиндра; 8 — шток; 9 — педаль тормоза.

Слайд 9 из презентации «Гидравлический пресс». Размер архива с презентацией 872 КБ.

Физика 7 класс

«Вещество и его состояние» — В котором находятся. При постоянном объеме вода Форму сосуда имеет всегда. Сталь тверда, но при нагреве Станет жидкой, как вода. Твердым, И газообразной. Про другие вещества Вы поверите с трудом: Жидкой. Любое вещество. Строение. Твердый кислород, Увеличится сосуд- Места нет без газа тут. Не одна вода в природе: Оглянись кругом. Может быть. Жидкости мало. Если минус на дворе, Значит, хрупкой быть воде.

«Учёные-физики» — Биографии учёных — физиков. Список учёных. Исаак Ньютон. 1657 год – умирает отчим Ньютона, и он вынужден бросить школу. 1703 год – ученый становится президентом Лондонского королевского общества. Странствует по Германии, знакомится с людьми. Галилео Галилей. 1856 год – Менделеев возвращается в Петербург. 1863 год – Дмитрий Иванович Менделеев становится профессором. Дмитрий Менделеев. 1888 год – ученый отправляется на Украину.

«Равномерное движение» — Трактор. Поезд двигался равномерно. Уравнение движения. Угол наклона графика. График зависимости. Волк-победитель. Скорость. Скорость некоторых объектов. Равномерное движение. Путь и перемещение. График.

Источник статьи: http://5klass.net/fizika-7-klass/Gidravlicheskij-press/009-Gidravlicheskij-tormoz.html

Как работает гидравлический тормоз физика 7 класс?

Гидравлический тормоз состоит из кожуха, в котором на валу вращаются диски. Регулируя толщину водяного слоя в тормозе, можно изменять мощность, затрачиваемую на трение диска о воду. Нагретая (отработанная) вода отводится в канализацию. Момент торможения в этих тормозах пропорционален коэффициенту трения диска о воду, квадрату числа оборотов и разности пятых степеней наружного и внутреннего радиусов погружения в воду. Крутящий момент двигателя замеряется с помощью маятниковых весов. Начато применение тормозных динамических стендов, действие которых основано на принципе вихревых токов (токов Фуко) . Вихревые токи — это индукционные токи, возникающие в металлических массах при изменении пронизывающего маг-нитнего поля. При возникновении таких токов в диске, вращающемся в неподвижном магнитном поле, он испытывает торможение (по закону Ленца) . Вихревые токи зависят от скорости изменения магнитного поля. Корпус этого электрического тормоза качается на опорах в обе стороны. Внутри корпуса вращается ротор с полюсами в виде зубьев. Обмотка возбуждения питается постоянным током. Магнитное поле в статоре пульсирует с частотой, зависящей от частоты вращения и количества полюсов. Вследствие этого в статоре индуцируются вихревые токи, создающие свое магнитное поле, которое действует против поля ротора. Так возникает тормозная сила на роторе. Тормозной момент, как и в гидравлическом тормозе, передается с помощью рычага от качающегося корпуса на силомер. Затрачиваемая энергия выделяется в виде тепла, отводимого из камер охлаждения водой. Для управления силой тока в обмотке возбуждения и изменения крутящего момента необходим специальный электронный блок управления.

Гидравлический тормоз состоит из кожуха, в котором на валу вращаются диски. Регулируя толщину водяного слоя в тормозе, можно изменять мощность, затрачиваемую на трение диска о воду. Нагретая (отработанная) вода отводится в канализацию. Момент торможения в этих тормозах пропорционален коэффициенту трения диска о воду, квадрату числа оборотов и разности пятых степеней наружного и внутреннего радиусов погружения в воду. Крутящий момент двигателя замеряется с помощью маятниковых весов. Начато применение тормозных динамических стендов, действие которых основано на принципе вихревых токов (токов Фуко) . Вихревые токи — это индукционные токи, возникающие в металлических массах при изменении пронизывающего маг-нитнего поля. При возникновении таких токов в диске, вращающемся в неподвижном магнитном поле, он испытывает торможение (по закону Ленца) . Вихревые токи зависят от скорости изменения магнитного поля. Корпус этого электрического тормоза качается на опорах в обе стороны. Внутри корпуса вращается ротор с полюсами в виде зубьев. Обмотка возбуждения питается постоянным током. Магнитное поле в статоре пульсирует с частотой, зависящей от частоты вращения и количества полюсов. Вследствие этого в статоре индуцируются вихревые токи, создающие свое магнитное поле, которое действует против поля ротора. Так возникает тормозная сила на роторе. Тормозной момент, как и в гидравлическом тормозе, передается с помощью рычага от качающегося корпуса на силомер. Затрачиваемая энергия выделяется в виде тепла, отводимого из камер охлаждения водой. Для управления силой тока в обмотке возбуждения и изменения крутящего момента необходим специальный электронный блок управления.

Гидравлический тормоз состоит из кожуха, в котором на валу вращаются диски. Регулируя толщину водяного слоя в тормозе, можно изменять мощность, затрачиваемую на трение диска о воду. Нагретая (отработанная) вода отводится в канализацию. Момент торможения в этих тормозах пропорционален коэффициенту трения диска о воду, квадрату числа оборотов и разности пятых степеней наружного и внутреннего радиусов погружения в воду. Крутящий момент двигателя замеряется с помощью маятниковых весов. Начато применение тормозных динамических стендов, действие которых основано на принципе вихревых токов (токов Фуко) . Вихревые токи — это индукционные токи, возникающие в металлических массах при изменении пронизывающего маг-нитнего поля. При возникновении таких токов в диске, вращающемся в неподвижном магнитном поле, он испытывает торможение (по закону Ленца) . Вихревые токи зависят от скорости изменения магнитного поля. Корпус этого электрического тормоза качается на опорах в обе стороны. Внутри корпуса вращается ротор с полюсами в виде зубьев. Обмотка возбуждения питается постоянным током. Магнитное поле в статоре пульсирует с частотой, зависящей от частоты вращения и количества полюсов. Вследствие этого в статоре индуцируются вихревые токи, создающие свое магнитное поле, которое действует против поля ротора. Так возникает тормозная сила на роторе. Тормозной момент, как и в гидравлическом тормозе, передается с помощью рычага от качающегося корпуса на силомер. Затрачиваемая энергия выделяется в виде тепла, отводимого из камер охлаждения водой. Для управления силой тока в обмотке возбуждения и изменения крутящего момента необходим специальный электронный блок управления.

Источник статьи: http://otvet.mail.ru/question/35624353

Гидравлический тормоз

Избыточное давление позади поршня в метрах столба жидкости равно:

где р — избыточное давление позади поршня, γ — вес единицы объема жидкости, v — скорость рабочей жидкости при проходе ее через соединительные отверстия, g- ускорение силы тяжести, λ – коэффициент трения, I — длина соединительных каналов, d — диаметр соединительных каналов, u- скорость движения массы, подвергаемой торможению, и скорость поршня при работе гидравлического тормоза, F — рабочая площадь поршня (площадь поршня за вычетом сечений поршневого штока и соединительных каналов), f- рабочее сечение соединительных каналов. Сопротивление гидравлического тормоза получится равным:

где Т — сопротивление от механического трения, влияния противовесов и т. п. причин.

При гидравлическом тормозе с постоянным сопротивлением скорость движущегося тела через время, за которое поршень переместится на расстояние х после начала торможения, будет равна

где u1 — скорость движущегося тела в начале торможения, L — длина хода поршня, М — вес массы, подвергаемой торможению. Подставляя полученное выражение для u2 в формулу для W, получим

По этой формуле м. б. определена площадь сечения соединительных каналов для любого значения х при заданной форме этого сечения.

При гидравлическом тормозе с каналами постоянного сечения получим

Т. к. это выражение равно произведению массы тормозимого тела на ускорение его движения, то получим

Принимая

Интегрируя последнее уравнение, найдем, что

где D- величина постоянная. При u= u1, когда х = 0, будем иметь

Следовательно, значение скорости после перемещения поршня на длину х определится уравнением

Для выяснения положения поршня в пределах рассматриваемых скоростей придадим последнему равенству следующий вид:

Подставляя значения величин a и b, получим

Дабы сопротивление гидравлического тормоза в течение его хода было постоянно, устраивают соединительные каналы так, чтобы они уменьшали свои сечения к концу хода поршня, сохраняя постоянную скорость пропускаемого потока, или снабжают поршень пружинным регулирующим клапаном. При постоянном сечении соединительных каналов требуемое изменение рабочих сечений этих каналов достигается выполнением их в теле поршня в виде круглых отверстий.

Через такое круглое отверстие проходит неподвижный конический шпиндель, укрепленный внутри цилиндра параллельно оси последнего. При таком устройстве рабочее сечение канала будет изменяться в зависимости от диаметра шпинделя. В стопорном буфере системы Ланглея (Langley) предусматриваются в теле поршня два продольных прямоугольных выреза, через которые проходят два неподвижных стержня, закрепленных внутри цилиндра, причем ширина стержней соответствует ширине вырезов, а высота равномерно изменяется по длине. На фиг. 1 изображен такой гидравлический стопорный буфер.

Он имеет чугунный цилиндр диаметром 254 мм, длиной 1219 мм. Поршень сделан в виде плоского диска диаметром 251 мм с двумя водопропускными отверстиями прямоугольного сечения 76 мм х 38 мм. Ход поршня равен 1067 мм. Вдоль всего цилиндра через указанные отверстия проходят два стержня, имеющие один размер сечения 76 мм, а другой — 38 мм (в заднем конце) и 13 мм (в переднем конце). Рабочее сечение каналов поршня варьирует так. образом в пределах от 38,7 см 2 (в переднем конце цилиндра) до нуля (в заднем конце цилиндра). Зазор между краями поршня и стенками цилиндра эквивалентен дополнительной постоянной площади каналов, равной 1,61 см 2 . Крышки цилиндра состоят каждая из двух колпаков с винтовой нарезкой; внутренний (чугунный) колпак поддерживает кожаную манжету; внешний (латунный) вспомогательный колпак имеет легкое пеньковое уплотнение. В конце цилиндра расположена резиновая подушка толщиной 38 мм, предназначенная для смягчения возможных ударов. Возвращение сжатого гидравлического тормоза в первоначальное положение достигается при помощи цепей и трех противовесов: цепи прикреплены к выпущенному сзади концу поршневой штанги, переброшены через блоки и заканчиваются у противовесов, подвешенных к цепям спереди тормоза. Главный противовес состоит из двух частей: основной и добавочной, или т. н. «наездника», прикрепленного к лежащему на основной цепи блоку, движущемуся в вертикальной обойме; назначение «наездника» — погашение первоначального динамического натяжения цепи во избежание разрыва ее. По тем же соображениям боковые противовесы снабжаются пружинными подвесками. Наполнение цилиндра водой происходит автоматически из водопровода при помощи небольшой трубки с вентилем. Для удаления могущего накопиться в цилиндре воздуха имеется в верхней части цилиндра небольшой кран, используемый также для облегчения наполнения цилиндра. В рассматриваемом гидравлическом тормозе поршневой шток пропущен через оба конца цилиндра. При отсутствии хвостовой части штока вытесняемый объем жидкости возрастал бы при прямом движении поршня, и при наполненном цилиндре движение поршня было бы невозможным. Указанное затруднение м. б. устранено также устройством воздушной камеры внутри цилиндра, причем объем этой камеры д. б. немного больше, чем объем части поршневого штока, входящего в цилиндр в течение хода поршня. Однако вследствие сжатия воздуха давление жидкости возрастает медленнее, а максимальное давление в результате увеличивается на 15%. В новейшем типе гидравлического тормоза, изготовляемом Компанией гидравлических машин в Честере (Hydraulic Engineering Company Chester), хвостовая часть поршневого штока отсутствует, взамен чего устроен в передней части цилиндра выпускной клапан, открывающийся при повышении давления свыше 3,5 кг/см 2 , причем вытесняемый штоком объем воды выбрасывается из цилиндра при каждом ходе поршня. Возвращение поршня в первоначальное положение происходит автоматически под влиянием давления воды, поступающей в цилиндр из водопроводной магистрали через небольшой клапан обратного давления. Благодаря отсутствию противовесов или пружин получается очень простое и удобное устройство, но оно требует наличия водопровода и тщательной смазки трущихся поверхностей во избежание коррозии. В этом типе гидравлического тормоза соединительные каналы прорезаны в теле цилиндра в виде двух продольных желобков шириной 38 мм и глубиной в пределах от 19 мм (в передней части) до нуля (в конце цилиндра). Помимо этих двух каналов имеются в теле поршня еще 12 отверстий диаметром по 9,5 мм. Диаметр поршня равен 305 мм; ход поршня равен 1524 мм. В конце цилиндра имеется предохранительный клапан, ограничивающий нагрузку пределом в 70,2 кг/см 2 .

Помимо рассмотренных гидравлических тормозов для погашения поступательного движения применяются также гидравлические тормоза для погашения вращательного движения . В гидравлическом тормозе последнего типа в кожухе, наполненном водой, вращаются лопатки или диски, приводящие воду во вращательное движение. Возникающие при этом сопротивления создают момент, тормозящий вал, присоединяемый к испытуемому двигателю. К наиболее распространенным в настоящее время гидравлическим тормозам последнего типа относятся дисковый тормоз и тормоза Юнкерса и Фруда.

Дисковый гидравлический тормоз состоит из одного или нескольких насаженных на валу дисков, вращающихся между неподвижными дисками, прикрепленными к кожуху (фиг. 2). Диски вращаются в водяной камере гидравлического тормоза. Мощность, поглощаемая дисками гидравлического тормоза, может быть определена по формуле

где γ — вес единицы объема жидкости, d — диаметр диска, n- число оборотов диска, m- число дисков тормоза, ψ — коэффициент, определяемый по формуле

R — число Рейнольдса, которое в данном случае м. б. взято равным

Эти штифты, расположенные рядами на одинаковом по окружности расстоянии друг от друга, проходят при вращении барабана близко от таких же штифтов, укрепленных на внутренней стороне наружного кожуха. Внутри кожуха, могущего слегка поворачиваться около оси вала, циркулирует вода. При вращении барабана последняя приводится штифтами на барабане во вращательное движение, задерживаемое штифтами на кожухе. Тормоз Фруда в отличие от тормоза Юнкерса имеет взамен штифтов ложки, которые могут поворачиваться и т. о. регулировать поглощаемую тормозом мощность. Кожух в этом гидравлическом тормозе неподвижен.

Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Доп. том — 1936 г.

Источник статьи: http://azbukametalla.ru/entsiklopediya/g/gidravlicheskij-tormoz.html