Основные технологические процессы в добыче нефти и газа. Лекция 2

Тема: «Основные технологические процессы в добыче нефти и газа».

2 часа практические занятия

1. Основные технологические процессы в добыче нефти;

1.1. Скважинная добыча нефти;

1.2. Текущий и капитальный ремонт скважин и бурение скважин;

2.1. В добыче и транспорте газа;

2.2. В подготовке и перекачке газа;

3. Основные технологические процессы в бурении скважин;

4. Основные выводы и предложения;

1. Основными технологическими процессами в добыче нефти.

1.1. Скважинная добыча нефти.

А) подъем жидкости из скважин (аварии в подземном оборудовании и в наземном – устье скважин и куст скважин);

Виды скважинной добычи:

а. фонтанный (аварии с НКТ, задвижками)

б. механизированный (аварии с ЭЦН, ШГН-СКН, ЭВН и другими видами насосов, штангами, кабелем, падение насосов на забой);

Б) измерение, сбор и внутри промысловый транспорт добывающий продукцию:

а. ГЗУ (аварии в задвижках, порывы в трубопроводах, отключение электроэнергии);

— отделение газа и перекачка жидкости до узла учета ППН:

а. ДНС (аварии на площадке ДНС, узле учета, задвижках, насосах, порывы труб, буллиты и канализация, отключение электроэнергии);

В) Подготовка нефти, воды и газа на УПН и утилизации сточных вод:

— отделение газа и перекачка жидкости до узла учета ППН (аварии в отстойниках и трубопроводах);

— подготовка и утилизация сточных вод (аварии на вс и насосах);

— закачка воды в системы ППД, КНС и БКНС (аварии от высокого давления в системе трубопроводов, насосного хозяйства, задвижки, автоматика, отключение электроэнергии);

а. БКНС – Утилизация промывочных сточных вод;

б. КНС – Закачка очищенной и пресной воды в пласт

1.2. Текущий и капитальный ремонт скважин, бурение скважин.

Дать основные положения и возможные аварии.

а) При КРС возможны следующие аварии: нефтегазопроявления, заколонная циркуляция, падение труб, насосов и нарушение целостности колонн.

б) При ПРС возможны следующие аварии: связанные с оборудованием, насосами, штангами, НКТ, по геолого-техническим причинам.

в) при бурении скважин возможны аварии как в подземном так и в наземном оборудовании, и по геолого-техническим причинам.

2. Основными технологическими процессами в добыче газа.

2.1. В добыче и транспорте газа.

А) Виды скважинной добычи газа:

а. фонтанная (обрывы труб, газопроявления);

б. газлифтная (отрыв труб, газопроявления взрывы);

Б) Сбор и замер газовой продукции до ГКС;

В) Подготовка и осушка газа и транспортировка по газопроводам высокого давления (аварии в системах газоподготовки);

Г) Магистральные газопроводы до потребителя (аварии на трубах, взрывы пожары и отравление персонала);

Основным фактором, влияющим на аварийность в системе добычи, транспортировке, подготовке газа является его взрывоопасность при смешивании с воздухом и пожароопасность всей цепочки газопромысловых объектов. В этом особенность аварийных ситуаций в системе газодобычи.

Рис.1. Схемы промыслового сбора газа и конденсата

а) – линейная; б) – лучевая; в) – кольцевая; г) – групповая;

1 – скважины, 2 – шлейфы, 3 – линейный газосборный коллектор, 4 – контур газоносности, 5 – кольцевой газосборный коллектор

ГСП – групповой сборный пункт, МГ – магистральный газопровод, ГП – газосборный пункт.

2.2. В подготовке и переработке газа

Газокомпрессорные станции. Очистка и подготовка газа для транспортировки на ГКС.

Основные технологические процессы по подготовке попутного и природного газа происходят на ГКС. После первичной осушки и подготовки газа на ГКС осуществляется его транспортировка на групповые сборные пункты через систему магистральных газопроводов до газоперерабатывающих заводов (ГПЗ). Поэтому основными авариями в этой системе являются пропуски газа при прорывах газопровода, через фланцевые соединения в задвижках и аварии на газокомпрессорном оборудовании и буллитах II ступени. Как следствие большая загазованность и высокая взрывоопасность этих объектов.

3. Основные технологические процессы в бурении, их последовательность и этапы.

Основными технологическими процессами в бурении скважин являются:

1) Подготовка площадки к бурению, завоз, монтаж и наладка всего подземного оборудования. Подключение буровой к водоводу, электропитанию и связи;

2) Процесс проводки скважины (бурение ствола с помощью забойных двигателей);

3) Спуско-подъемные операции при бурении скважины;

4) Спуск кондуктора, эксплуатационной колонны до забоя;

5) Крепление колонны с помощью цементных растворов:

6) Перфорация зоны продуктивных пластов и освоение скважины;

7) Сдача скважины.

В свете рассмотренных этапов в бурении скважины, остановимся более подробно на отдельных технологических операциях и их возможных осложнениях и авариях.

Основные выводы: условно, по сложности, аварийные ситуации можно разделить на 4 группы объектов по соей цепочке от бурения скважины до сдачи нефти потребителям

1 — скважина — ГЗУ, технологические трубопроводы;

2 — промысловые трубопроводы – от ГЗУ до ДНС, УПС и коммуникации;

3 — от ДНС до УПН с магистральными нефтепроводами;

4 — объекты УПН, ППД с коммуникациями.

4. Основные выводы и предложения.

При разработке нефтяных и газовых месторождений основными технологическими процессами являются:

— Подъём жидкости и газа из продуктивных пластов на поверхность;

— Транспортировка нефтегазовых смесей от скважин до дожемных насосных станций и УПН;

— Отделение нефти от воды и газа и её подготовка на УПН;

— Перекачивающие установки на ДНС, УПС и УПН до потребителей;

— Утилизация сточных вод через систему ППД (БКНС, КНС);

— Утилизация или подготовка и перекачка газа до ГПЗ.

В связи с этими процессами и возникают опасные ситуации и различные виды аварий в нефтедобывающей отрасли Российской Федерации.

Основной вывод: только комплексные решение технологических, технических, геолого-технических проблем позволит снизить аварийность и вести успешные разработки месторождений.

Источник статьи: http://wudger.ru/cg/razrabotka-i-ekspluataciya-neftyanyx-i-gazovyx-skvazhin/osnovnye-tehnologicheskie-processy-dobyche-nefti-gaza.htm

Принципиальная технологическая схема добычи и подготовки продукции нефтегазодобывающим предприятием

И.А. Гуськова, Д.М. Гумерова

СБОР И ПОДГОТОВКА НЕФТИ, ГАЗА И ВОДЫ

по дисциплине «Основы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» для бакалавров по направлению подготовки 131000 «Нефтегазовое дело» всех форм обучения

Гуськова И.А., Гумерова Д.М.

Сбор и подготовка нефти, газа и воды: Учебное пособие по дисциплине «Основы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» для бакалавров по направлению подготовки 131000 «Нефтегазовое дело» всех форм обучения. — Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной институт, 2012 — 71 с.

В учебном пособии изложены вопросы сбора и подготовки нефти на промыслах, сбор газа и подготовка его к транспорту, подземное хранение газа.

Печатается по решению учебно-методического совета АГНИ.

Маннанов И.И. — к.т.н., доцент кафедры РиЭНГМ АГНИ

Бусканова А.Ф. — геолог ТОРНиГМ НГДУ «Альметьевнефть»

Содержание

| Введение |

| 1. 1. Принципиальная технологическая схема добычи и подготовки продукции нефтегазодобывающим предприятием |

| 2. 2. Требования к системам сбора и подготовки продукции добывающих скважин |

| 3. Системы сбора продукции |

| 4. Классификация промысловых трубопроводов |

| 5.Основные процессы промысловой подготовки нефти 5.1 Разгазирование и газосепарация продукции 5.2 Обезвоживание продукции 5.3 Обессоливание продукции 5.4 Стабилизация нефти |

| 6. Хранение нефти и нефтяные резервуары 6.1 Назначение резервуаров 6.2 Оборудование стальных резервуаров 6.3 Предотвращение потерь нефти при хранении её в резервуарах |

| 7. Установки подготовки сточных вод |

| 8. Качество природного газа и требования, предъявляемые к нему |

| 9. Система сбора и подготовки газа |

| 10.Технологический расчёт газосборных сетей |

| 11. Подготовка газа к транспорту |

| 12. Абсорбционные и адсорбционные методы извлечения из газа конденсата |

| 13. Сепараторы и сепарация газа |

| 14. Теплообменники и холодильники |

| 15. Гидраты углеводородов и методы борьбы с ними 15.1 Образование гидратов в системах добычи газа 15.2. Методы борьбы с образованием гидратов 15.2.1 Борьба с образованием гидратов с помощью ингибиторов 15.2.2 Осушка газа |

| 16. Подземное хранение газа 16.1 Назначение подземных газохранилищ 16.2 Неравномерность потребления газа. Необходимая емкость хранилищ газа 16.3 Виды подземных газохранилищ и способы их создания |

| Список литературы |

Промысловая подготовка нефти, газа и воды включает в себя измерение и сбор продукции скважин, сепарацию, обезвоживание, обессоливание и стабилизацию нефти, а также очистку ее от механических примесей.

При совместном движении нефти, газа и воды происходят различные процессы, приводящие к осложнениям в эксплуатации промысловых систем сбора и подготовки. Оптимизация работы этих систем является важным звеном в решении инженерных задач нефтедобывающими предприятиями.

Для решения задач промысловой подготовки нефти на нефтяном месторождении строится сложный комплекс инженерных сооружений. Проектирование и эксплуатация элементов сбора и подготовки нефти, газа и воды требуют знания физических свойств нефти, газа и воды, расчета технологических процессов, а также обоснования выбора оборудования и режима его работы. Сложный комплекс сооружений и режимы работы отдельных элементов должны соответствовать современному уровню развития техники, технологии сбора и подготовки нефти, газа и воды к транспортированию их потребителям.

Настоящее учебное пособие написано в соответствии с темой № 9 программы по курсу «Основы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений».

Принципиальная технологическая схема добычи и подготовки продукции нефтегазодобывающим предприятием

Обеспечение плановой разработки нефтяных залежей и эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин месторождения осуществляется нефтегазодобывающим управлением (НГДУ). В состав НГДУ входит комплекс подземных и наземных объектов, сооружений и коммуникаций, технологически связанных единой задачей обеспечения рациональной выработки запасов нефтяного месторождения.

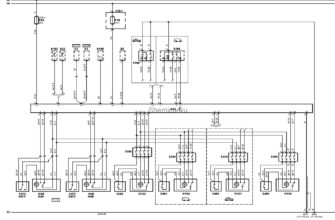

Укрупненная принципиальная схема производственных объектов НГДУ показана на рис.1.1.

Рис. 1.1 Принципиальная технологическая схема добычи и подготовки

добываемой продукции НГДУ

Добывающая скважина — 1; АГЗУ — 2; реагент — 3;печь — 4; сепарационная установка первой ступени дегазации — 5; сепарационная установка второй ступени сепарации- 6; деэмульсационная установка — 7; стабилизационная установка- 8; технологический блок — 9; компрессорная станция — 10; установка очистки нефтепромысловых сточных вод — 11; водозаборные устройства — 12; очистные сооружения — 13; кустовая насосная станция (КНС) — 14;нагнетательные скважины -15

Продукция добывающей скважины по индивидуальному трубопроводу поступает на автоматизированную групповую замерную установку (АГЗУ) 2. В продукцию, как правило, добавляют реагент 3, а если нефть высоковязкая или теряет текучесть при сравнительно высокой температуре (сопоставимой с температурой окружающей среды), то ее подогревают в печи 4. Затем она направляется в газожидкостную сепарационную установку первой ступени дегазации 5 и на установку подготовки нефти (УПН) в сепарационную установку второй ступени 6. После этого водонефтяная смесь поступает в деэмульсационную установку 7, где происходит обезвоживание и обессоливание нефти, а затем в стабилизационную установку 8. В технологическом блоке 9 определяют количество и качество товарной нефти перед сдачей ее в товарный парк. Если по каким-либо причинам готовая нефть не удовлетворяет заданным параметрам, то она автоматически направляется на повторную обработку. Выделившийся из нефти газ в установках 5, 6 и 8 после соответствующей обработки подается на компрессорную станцию 10 и далее на газоперерабатывающий завод. Дренажная вода после деэмульсационной установки 7 поступает на установку очистки нефтепромысловых сточных вод, где подготавливается для использования ее в системе поддержания пластового давления (ППД) и направляется на кустовые насосные станции (КНС) 14, откуда в нагнетательные скважины 15 месторождения. На КНС подается также пресная вода с водозаборных устройств 12 через очистные сооружения 13

Существенные особенности в обустройстве нефтяных месторождений и соответственно эксплуатации промысловых сооружений определяются наличием или отсутствием на месторождении наземных объектов другого назначения (жилые постройки, промышленные объекты и др.), орогидрографией района, ценностью земель для сельского и лесного хозяйства, климатом и другими условиями.

Большое влияние на специфику развития НГДУ, осуществляющего разработку нефтяного месторождения, оказывает состояние изученности залежей нефти, уточнение или пересмотр технологических схем разработки и др.

Источник статьи: http://pdnr.ru/a27935.html

Особенности технологического процесса добычи нефти

Современная добыча нефти осуществляется посредством бурения скважин с последующим извлечением нефти и сопутствующих ей газов и воды. Процесс добычи нефти можно условно разделить на 3 этапа

1) движение нефти по пласту к скважинам благодаря искусственно создаваемой разности давлений в пласте и на забоях скважин; 2) движение нефти от забоев скважин до их устьев на поверхности — эксплуатация нефтяных скважин; 3) сбор нефти и сопутствующих ей газов и воды на поверхности, их разделение, удаление минеральных солей из нефти, обработка пластовой воды, сбор попутного нефтяного газа.

Процесс добычи нефти

Перемещение жидкостей и газа в пластах к эксплуатационным скважинам называют процессом разработки нефтяного месторождения. Движение жидкостей и газа в нужном направлении происходит за счет определенной комбинации нефтяных, нагнетательных и контрольных скважин, а также их количества и порядка работы.

В настоящее время используют три основных способа добычи нефти:

1) Фонтанный — жидкость и газ поднимаются по стволу скважины от забоя на поверхность только под действием пластовой энергии.

2) Газолифтный — при этом способе добычи для подъема нефти на поверхность в скважину подают или закачивают с помощью компрессоров сжатый углеводородный газ или воздух.

3) Насосный — подъем жидкости на поверхность осуществляется с помощью спускаемых в скважину насосов. Диаметр скважины составляет от 75 до 1000 мм, при этом наиболее распространены скважины диаметром 75-350 мм. Глубина скважин колеблется от нескольких десятков метров до нескольких километров, что зависит от глубины залегания нефти.

По назначению скважины разделяют на следующие 5 категорий:

1) опорные; 2) параметрические; 3) поисковые; 4) разведочные; 5) добывающие (эксплуатационные).

Опорные скважины предназначены для выявления залежей нефти и газа. Параметрические скважины предназначены для изучения глубинного строения горных пород в зонах, где предполагается наличие нефтяных и газовых месторождений. Нефть, получаемую непосредственно из скважин, называют сырой. При выходе из нефтяного пласта нефть содержит частицы горных пород, воду, а также растворенные в ней соли и газы. Эти примеси вызывают коррозию оборудования и серьезные затруднения при транспортировке и переработке нефтяного сырья. Таким образом, для экспорта или доставки в отдаленные от мест добычи нефтеперерабатывающие заводы необходима ее промышленная обработка: из нее удаляется вода, механические примеси, соли и твердые углеводороды, выделяется газ. Газ и наиболее легкие углеводороды необходимо выделять из состава нефти, так как они являются ценными продуктами, и могут быть утеряны при ее хранении. Кроме того, наличие легких газов при транспортировке нефти по трубопроводу может привести к образованию газовых мешков на возвышенных участках трассы. Очищенную от примесей, воды и газов нефть поставляют на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), где в процессе переработки из нее получают различные виды нефтепродуктов. Качество, как сырой нефти, так и нефтепродуктов, получаемых из нее, определяется ее составом: именно он определяет направление переработки нефти и влияет на конечные продукты.

При добыче нефти и газа используется специальное оборудование, которое включает в себя:

1) головки фонтанные; 2) арматура фонтанная; 3) Запорные и регулирующие (предохранительные и дросселирующие) устройства фонтанной арматуры; 4) Манифольды фонтанной арматуры и оборудования для обвязки обсадных колонн; 5) Устройства наземные регулирующие для газлифтной эксплуатации; 6) Комплексы, установки и отдельные виды скважинного фонтанного и газлифтного оборудования; 7) Станки-качалки; 8) Установки скважинных центробежных электронасосных агрегатов; 9) Насосы скважинные; 10) Фильтры и сепараторы скважинные; 11) Другое оборудование в соответствии с Общероссийским классификатором продукции

Технико-экономические показатели технологических процессов добычи нефти и газа Важной характеристикой нефтяных скважин является дебит — среднесуточный уровень добычи нефти. По значению дебита (тонны/сутки) различают низкодебитные (до 7 т/с), среднедебитные (от 7 до 25 т/с), высокодебитные (от 25 до 200 т/с) и сверхвысокодебитные (более 200 т/с) нефтяные залежи. По мере извлечения нефти из скважины, она становится все более труднодоступной и дебит скважины падает. Кроме того, определяют нефтеотдачу скважины — степень полноты извлечения нефти. Под текущим коэффициентом нефтеотдачи (текущей нефтеотдачей) понимается отношение добытого из пласта количества нефти на определенную дату к ее балансовым запасам, он возрастает во времени по мере извлечения из пласта нефти. Конечный коэффициент нефтеотдачи — это отношение извлеченных запасов нефти за весь срок разработки к балансовым запасам. На различных месторождений нефть отличается по своему составу. В составе нефти выделяют углеводородную, асфальтосмолистую и зольную составные части, а также порфирины и серу. Углеводороды, содержащиеся в нефти, подразделяют на три основные группы: метановые, нафтеновые и ароматические. Метановые (парафиновые) углеводороды химически наиболее устойчивы, а ароматические — наименее устойчивы (в них минимальное содержание водорода). При этом ароматические углеводороды являются наиболее токсичными компонентами нефти. Важнейшими характеристиками сырой нефти являются: плотность, содержание серы, фракционный состав, а также вязкость и содержание воды, хлористых солей и механических примесей. Плотность зависит от содержания тяжелых углеводородов, таких как парафины и смолы. Для ее выражения используется как относительная плотность, выраженная в г/см3, так и плотность, выраженная в единицах Американского института нефти — API, измеряемая в градусах. Чем меньше плотность нефти, тем легче процесс ее переработки и выше качество получаемых из нее нефтепродуктов. По содержанию серы нефть в Европе и России подразделяют на малосернистую (до 0,5%), сернистую (0,51-2%) и высокосернистую (более 2%), в США — на сладкую (до 0,5%), среднесладкую/ среднекислую (0,51-2%) и кислую (более 2%). Соединения серы в составе нефти, как правило, являются вредной примесью. Они токсичны, имеют неприятный запах, способствуют отложению смол, в соединениях с водой вызывают интенсивную коррозию металла. Особенно в этом отношении опасны сероводород и меркаптаны. Они обладают высокой коррозийной способностью, разрушают цветные металлы и железо. Поэтому их присутствие в товарной нефти недопустимо. Нефть является смесью нескольких тысяч химических соединений, большинство из которых — комбинация атомов углерода и водорода — углеводороды; каждое из этих соединений характеризуется собственной температурой кипения, что является важнейшим физическим свойством нефти, широко используемым в нефтеперерабатывающей промышленности. На каждой из стадий кипения нефти испаряются определенные соединения. Соединения, испаряющиеся в заданном промежутке температуры, называются фракциями, а температуры начала и конца кипения — границами кипения фракции или пределами выкипания. Таким образом, фракционирование — это разделение сложной смеси компонентов на более простые смеси или отдельные составляющие. Фракции, выкипающие до 350°С, называют светлыми дистиллятами. Фракция, выкипающая выше 350°С, является остатком после отбора светлых дистиллятов и называется мазутом. Мазут и полученные из него фракции — темные. Названия фракциям присваиваются в зависимости от направления их дальнейшего использования. Различные нефти сильно отличаются по составу. В легкой нефти обычно больше бензина, нафты и керосина, в тяжелых — газойля и мазута. Наиболее распространены нефти с содержанием бензина 20-30%. Современная технология нефтедобычи позволяет добыть из скважины не более 35% от реальных запасов нефти. Эффективную нефтедобычу сдерживает проблема высоких температур и давления. Перспективы развития нефте-газодобывающих отраслей промышленности Добыча нефти будет осуществляться и развиваться в России как в традиционных нефтедобывающих районах – таких как Западная Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ, так и в новых нефтегазовых провинциях: на Европейском Севере (Тимано-Печорский регион), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на юге России (Северо-Каспийская провинция). Главной нефтяной базой страны на ближайший период останется Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. Добыча нефти в регионе будет расти до 2010-2015 гг. по всем вариантам, кроме критического, а затем несколько снизится и составит в 2020 г. 290-315 млн. т. В рамках критического варианта разработка месторождений с трудно извлекаемыми запасами станет малорентабельной, что приведет к значительному падению добычи в регионе.

Источник статьи: http://infopedia.su/10x5ad1.html