Тепловой режим и номинальная мощность двигателя

Потери в двигателе бывают постоянные и переменные. К постоянным относятся потери в стали и механические и потери в обмотках, где ток постоянен, к переменным — потери в обмотках двигателя.

В начальный период после включения большая часть выделяющегося в двигателе тепла идет на повышение его температуры, а меньшая поступает в окружающую среду. Затем по мере увеличения температуры двигателя все большее количество тепла передается в окружающую среду, и наступает момент, когда все выделяемое тепло рассеивается в пространстве. Тогда наступает тепловое равновесие, и дальнейшее повышение температуры двигателя прекращается. Такая температура нагрева двигателя называется установившейся. Установившаяся температура с течением времени остается постоянной, если нагрузка двигателя не изменяется.

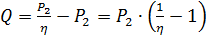

Количество тепла Q, которое выделяется в двигателе за 1 с, можно определить по формуле

где η — КПД двигателя; Р2— мощность на валу двигателя.

Из формулы следует, что чем больше нагрузки двигателя, тем больше тепла в нем выделяется и тем выше его установившаяся температура.

По ГОСТ изоляционные материалы, используемые в электромашиностроении, по нагревостойкости делятся на семь классов, для каждого из которых устанавливается максимально допустимая температура (табл. 1).

Допустимое превышение температуры обмотки двигателя над температурой окружающей среды (в СССР принято + 35 °С) для класса нагревостойкости Y составляет 55 °С, для класса А — 70° С, для класса В — 95° С, для класса Я—145° С, для класса G более 155 °С. Превышение температуры данного двигателя зависит от величины его нагрузки и режима работы. При температуре окружающей среды ниже 35 °С двигатель можно нагрузить выше его номинальной мощности, но так, чтобы при этом температура нагрева изоляции не превышала допустимые нормы.

| Характеристика материала | Класс нагревостойкости | Предельно допустимая температура, °С |

| Непропитанные хлопчатобумажные ткани, пряжа, бумага и волокнистые материалы из целлюлозы и шелка | Y | 90 |

| Те же материалы, но пропитанные связующими | А | 105 |

| Некоторые синтетические органические пленки | Е | 120 |

| Материалы из слюды, асбеста и стекловолокна, содержащие органические связующие вещества | В | 130 |

| Те же материалы в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими веществами | F | 155 |

| Те же материалы, но в сочетании с кремний органическими связующими и пропитывающими составами | Н | 180 |

| Слюда, керамические материалы, стекло, кварц, асбест, применяемые без связующих составов или с неорганическими связующими составами | G | более 180 |

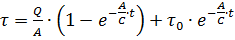

Исходя из известного количества тепла Q , выделенного при работе двигателя, можно подсчитать превышение температуры двигателя τ °С над температурой окружающей среды, т. е. температуру перегрева

где А — теплоотдача двигателя, Дж/град•с; е —основание натуральных логарифмов (е = 2,718); С — теплоемкость двигателя, Дж/град; τ о — начальное превышение температуры двигателя при τ .

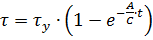

Установившаяся температура двигателя τу может быть получена из предыдущего выражения, если принять τ = ∞ . Тогда τу = Q / А . При τо = 0 равенство (2) примет вид

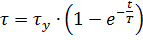

Обозначим отношение С/А через Т, тогда

где Т — постоянная времени нагрева, с.

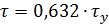

Постоянная нагрева — это время, в течение которого двигатель нагрелся бы до установившейся температуры при отсутствии теплоотдачи в окружающую среду. При наличии теплоотдачи температура нагрева будет меньше и равна

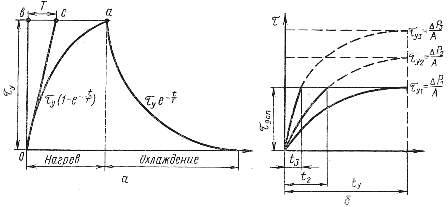

Постоянная времени может быть найдена графически (рис.1, а). Для этого из начала координат проводят касательную ОС до пересечения с горизонтальной прямой, проходящей через точку а, соответствующую температуре установившегося нагрева. Отрезок вс будет равен Т, а отрезок ав — времени t у, в течение которого двигатель достигнет установившейся температуры τу . Обычно принимают равным 4T.

Постоянная нагрева зависит от номинальной мощности двигателя, частоты его вращения, конструкции и способа охлаждения, но не зависит от величины его нагрузки.

Рис. 1. Кривые нагрева и охлаждения двигателя: а — графическое определение постоянной нагрева; б — кривые нагрева при различных нагрузках

Если двигатель, после того как он нагреется, отключить от сети, то, начиная с этого момента, он уже не выделяет тепла, а накопленное тепло продолжает рассеиваться в окружающей среде, двигатель охлаждается.

Уравнение охлаждения имеет вид

а кривая показана на рис. 1, а.

В выражении То — постоянная времени охлаждения. Она отличается от постоянной времени нагрева Т, так как теплоотдача двигателя, находящегося в покое, отличается от теплоотдачи работающего двигателя. Равенство возможно в том случае, когда двигатель, отключенный от сети, имеет постороннюю вентиляцию.

При правильном выборе номинальной мощности двигателя установившаяся температура перегрева должна быть равна допустимому превышению температуры τдоп , соответствующему классу изоляции обмоточного провода. Различным нагрузкам P1

Исходя из изложенного можно дать следующее определение номинальной мощности двигателя. Номинальная мощность двигателя представляет собой мощность на валу, при которой температура его обмотки превышает температуру окружающей среды на величину, соответствующую принятым нормам перегрева.

Источник статьи: http://electricalschool.info/elprivod/884-teplovojj-rezhim-i-nominalnaja.html

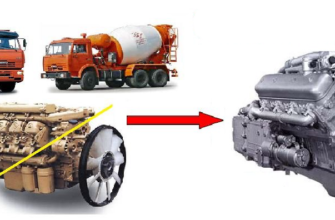

Как рассчитывается тепловой баланс ДВС

В теории двигателестроения много внимания уделяется газообмену и распределению тепла в процессе работы ДВС. Немаловажный аспект в понимании работы – тепловой баланс двигателя.

Базовые понятия

Тепловым балансом называют соотношение количества теплоты, выполнившее полезную работу, к теплоте, растраченной впустую. Под напрасной растратой подразумеваются потери теплоты на нагрев элементов окружающей среды. Топливный баланс может быть составлен в процентном соотношении либо в единицах энергии (калориях, джоулях). В зависимости от преследуемых целее, уравнение теплового баланса позволяет подсчитать соотношение общего количества теплоты на 1 час работы, фиксированный цикл, на 1 кг израсходованного вещества либо на единицу получаемой продукции.

В области техники понятие применяется для анализа и изучения различного рода тепловых процессов, происходящих в двигателях внутреннего сгорания, газотурбинных установках, печах и т.д. Полученные из уравнения данные позволяют рассчитать коэффициент полезного действия как всего агрегата в целом, так и отдельных элементов установки. Иными словами, расчет теплового баланса позволяет нам узнать, насколько эффективно внутри двигателя происходит сгорание топливовоздушной смеси (ТПВС).

Уравнение

Тепловой баланс может быть выражен в форме уравнения, одна часть которого будет показывать приход тепла в систему, а вторая – потери и расход. Для лучшего наглядного представления значения легко трансформируются в диаграммы и таблицы.

Левая часть уравнения теплового баланса (Q) — общее количество теплоты, подведенного в двигатель с горючим, вторая часть показывает распределение теплотворной способности топлива, где

- Qe –количество полезного тепла. Показывает количество теплоты, израсходовавшейся на преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. Это и будет эффективно расходованная энергия.

- Qохл –тепло, растраченное на обогрев антифриза. В двигателях с воздушным охлаждением этот параметр будет обозначать потери на нагрев воздуха.

- Qгаз–количество теплоты, вышедшее из двигателя вместе с отработавшими газами.

- Qхим –потери тепла вследствие неполноты сгорания топлива.

- Qост –остаточные потери, не учтенные в остальных пунктах.

- Qм –передавая смазочным материалам теплота.

Если говорить о процентном выражении, то Q – 100% полученного тепла. Процентное соотношение общего количества тепла к каждому виду потерь можно получить по формуле:

Эффективность двигателя внутреннего сгорания

Эффективность двигателя внутреннего сгорания

Большая часть теплоты при сгорании топлива уходит на нагрев поршня, стенок цилиндра и ГБЦ, но наибольшие потери происходят при выходе выхлопных газов. Именно поэтому использование выхлопа для раскручивания турбины повышает КПД двигателя внутреннего сгорания. Большая часть полезной работы затрачивается на преодоления трения, сжатия пружин и насосные потери, связанные с перекачиванием технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР). Под потерями на трение подразумевается не только сопротивление движению поршней, вращению коленчатого и распределительного валов, но и, к примеру, затрачиваемое усилие на вращение шкива генератора.

КПД двигателя рассчитывается как соотношение полезной энергии к общему количеству энергии, высвободившейся в процессе горения ТПВС.

КПД конкретной модели двигателя зависит от многих параметров, но в целом можно сказать, что бензиновые агрегаты имеют эффективность в районе 20-25%, тогда как показатель атмосферных ДВС цикла Дизеля достигает 40%. Установка турбонагнетателя на дизельный двигатель позволяет получить внушительные 50-53% эффективности.

Борьба с потерями

Можно выделить 3 основные способа потери полезной энергии:

- топливная эффективность (порядка 25% всех потерь). Как бы ни старались конструкторы, но сжечь полностью порцию топлива и получить близкую к максимально возможной отдачу на современной стадии двигателестроения невозможно;

- тепловые потери в процентном эквиваленте достигают 35% от общей эффективности;

- механические потери, связанные с трением, насосными потерями (около 20%).

Источник статьи: http://autolirika.ru/teoriya/teplovoj-balans-dvigatelya.html

Тепловыделения от двигателя автомобиля

Есть объект: Гаражные боксы под легковые машины. Грядка стандартных гаражей 6х3м с высотой потолка 2,1. 2,5м. Боксы отапливаемые.

извещатели я выбрал максимальные с температурой срабатывания +54°С.

Максимально-дифференциальные туда не пойдут, т.к. от капота машины исходит нехилое количество тепла, а датчики стоят на небольшой высоте (

1,5. 2,5м от капота). И это количество тепла с легкостью может нагреть датчик со скоростью, превышующей скорость 5°С/мин. Дымовые — тоже не подходят, т.к. выхлопные газы.

>13.1.4 Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается тепловыделение и применение извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их срабатываниям при

отсутствии пожара.

Вроде бы понятно — поскольку выхлопные газы — дымовики не канают.

>13.1.5 Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые пожарные извещатели следует применять для обнаружения очага пожара, если в зоне контроля не предполагается перепадов температуры, не связанных с возникновением пожара, способных вызвать срабатывание пожарных извещателей этих типов.

Вот вроде бы и объяснение по максимально-дифференциальным.

>Максимальные тепловые пожарные извещатели не рекомендуется применять в помещениях, где температура воздуха при пожаре может не достигнуть температуры срабатывания извещателей или достигнет ее через недопустимо большое время.

А сюда я не попадаю, т.к. боксы отапливаемые, соответственно разница между температурой помещения и температурой срабатывания примерно в 30°С летом и 40°С зимой.

А инспектор требует показать расчеты по тепловыделению капотов машин дабы обосновать применение не дифференциальных извещателей и расчеты по дымовыделению машин, дабы обосновать применение не дымовых извещателей.

[17.09.2011 9:44:46]

Есть ли нормативная необходимость в АПС в коллективных гаражных боксах и отдельно расположенных гаражах?, в СП5* об этом умалчивается. Насколько правомерно приравнивать,например,т.н. «ракушку» к автостоянке закрытого типа?

[17.09.2011 10:13:36]

Вот про необходимость это действительно вопрос открытый. Но тут ситуевина другая — заказчик захотел, мы сделали.

А как считать тепловыделение машины — не понимаю 🙁

[17.09.2011 12:23:29]

[18.09.2011 6:21:07]

[18.09.2011 9:43:16]

[18.09.2011 10:03:57]

Можно взять расход бензина на холостых оборотах — порядка 1-2 л/час, и за несколько минут.

[18.09.2011 22:46:10]

если мощность двигателя 200 кВт,

—Конец цитаты——

это 271.92 л.с., кто ж такие машины ставит в гараж 6х3м с высотой потолка 2,1. 2,5м. ?

[19.09.2011 7:47:23]

1. Волги (2,4л)- мощность мотора 150 кВт

2. Мондео (2,4л) — мощность мотора 200 кВт

3. Камри (3л) — мощность мотора тоже большая.

4. Авенсисы — туда же.

[19.09.2011 10:51:35]

А на каком основании инспектор требует?

В приложении М СП5 нет деления тепловых извещателей.

А в п. А3 приложения А СП5 нет обязательного требования к установке дымовых извещателей в стоянках. Там же написано кто что выбирает. Инспектора там нет.

Максимально-дифференциальный извещатель это просто разновидность теплового извещателя.

Если бы я был инспектором, то хотел бы адресно-аналоговую систему из примиум сегмента например Boch или Simens. Понятно что лучше и надежней, но это только личное мнение и не чем не обоснованные хотелки.

[19.09.2011 11:06:51]

[22.09.2011 10:36:50]

Имеются гаражные боксы, для грузовых авто и тракторов, чем выполнить?

Дымные использовать возможно?

Есть ИПДЛы, применение которых также под вопросом.

На что смотреть при выборе, а главное на что ссылаться?

[22.09.2011 12:32:34]

Если там будут стоять трактора и советские зилы, то дымовые однозначно не подойдут.

Смотри на тепловые максимальные, либо максимально-дифференциальные. Если бокс высокий и просторный, то можно максимально-дифференциальные. Если потолок низкий и места впритирку — лучше максимальные.

[22.09.2011 15:41:59]

«там будут стоять трактора и советские зилы, тепловые максимальные», на что ссылаться?

здравый смысл и пена у рта не весомый аргумент.

[22.09.2011 16:30:53]

[23.09.2011 11:12:33]

«т.е. если мощность двигателя 200 кВт, то плясать от 20 кВт. И что с этими 20 киловаттами делать?»

Требовать может только заказчик, так как он за это баксует!

А на каком основании инспектор требует?

В приложении М СП5 нет деления тепловых извещателей.

А в п. А3 приложения А СП5 нет обязательного требования к установке дымовых извещателей в стоянках. Там же написано кто что выбирает. «

Я и заказчик и исполнитель, мне придется доказывать выбор, необходимость тех или иных датчиков, далее общение с ГПН по поводу целесообразности использования и документального подтверждения произведенной работы. Если ГПН неустроит что-то и он выпишет палку, то я думаю нетребуется объяснять кого на нее «посадят».

Источник статьи: http://www.0-1.ru/discuss/?id=16642

Эффективность двигателя внутреннего сгорания

Эффективность двигателя внутреннего сгорания