- Поколения электронных вычислительных машин

- История ЭВМ: от перфокарт до персональных компьютеров

- Первые электронно-вычислительные машины

- Классификация ЭВМ

- Первое поколение ЭВМ

- Принцип «мышления»

- Серийные машины

- ЭВМ второго поколения

- Особенности архитектуры

- Важность ОС

- Третье поколение

- Четвертое поколение

- Изменения в начале семидесятых

- Свойства ЭВМ четвертого поколения

- Применение аппаратной реализации оперативных систем

- Пятый вид поколения ЭВМ

Поколения электронных вычислительных машин

Развитие электронных вычислительных машин можно условно разбить на несколько этапов (поколений ЭВМ). Каждый этап отражает период создания, элементную базу, архитектуру и развитость программного обеспечения.

Первое поколение (1946 г. — середина 1950-х гг.).

Точкой отсчета эры ЭВМ считают 1946 год, когда был создан первый электронный цифровой компьютер “Эниак” (Electronic Numerical Integrator and Computer).

Основные характеристики машин первого поколения: элементная база — электронные лампы; программирование в машинных кодах; отсутствие операционной системы; быстродействие — до 20 тыс. оп/с.

Пользователями машин первого поколения были ученые, решающие наиболее актуальные научно-технические задачи, связанные с развитием авиации, ракетостроения и т.д.

Среди известных отечественных машин первого поколения необходимо отметить БЭСМ-1 (большая электронно-счетная машина), Стрела, Урал, М-20. Отечественная ЭВМ М-20 (20 тыс. оп./с.) была одной из самых быстродействующих машин первого поколения в мире.

Второе поколение(середина 1950-х гг. — середина 1960-х гг.).

Развитее электроники привело к изобретению в 1948 году нового полупроводникового устройства – транзистора, который заменил лампы.

Основные характеристики машин второго поколения: элементная база — полупроводники; программирование с использованием алгоритмических языков и библиотек стандартных программ; быстродействие — до 1 млн. оп./с.

Появление ЭВМ, построенных на транзисторах привело к уменьшению их габаритов, массы, энергопотребления и стоимости, а также к увеличению их надежности и производительности.

Среди известных отечественных машин второго поколения необходимо отметить БЭСМ-4, М-220, Наири, Мир, МИНСК, РАЗДАН, Днестр. Наилучшей отечественной ЭВМ второго поколения считается БЭСМ-6, созданная в 1966 году. Она имела основную и промежуточную память (на магнитных барабанах), быстродействие порядка 1 млн. оп./с. и довольно обширную периферию (магнитные ленты и диски, графопостроители, разнообразные устройства ввода-вывода).

Третье поколение (середина 1960-х гг. — 1970-е гг.).

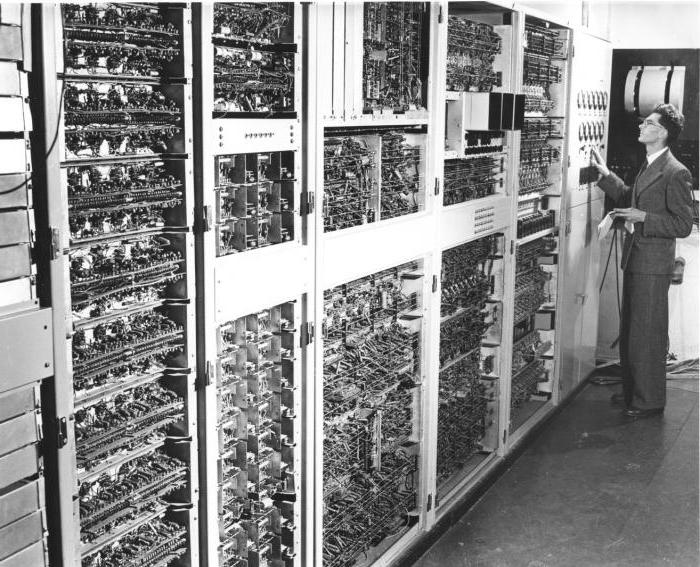

Создание технологии производства интегральных схем, состоящих из десятков электронных элементов, образованных в прямоугольной пластине кремния с длиной стороны не более 1 см, позволило увеличить быстродействие и надежность ЭВМ на их основе, а также уменьшить габариты, потребляемую мощность и стоимость ЭВМ.

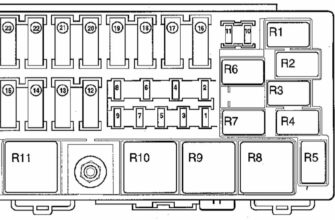

Основные характеристики машин третьего поколения: основа элементной базы — интегральные схемы среднего уровня интеграции (сотни, тысячи транзисторов в одном корпусе); полномасштабная операционная система; программная совместимость моделей серии.

Машины третьего поколения имеют развитые операционные системы, обладают возможностями мультипрограммирования, то есть одновременного выполнения нескольких программ. Многие задачи управления памятью, устройствами и ресурсами стала выполнять операционная система.

Примеры машин третьего поколения – семейство IBM-360, IBM-370, PDP-8, PDP-11, отечественные ЕС ЭВМ (единая система ЭВМ), СМ ЭВМ (семейство малых ЭВМ).

Четвертое поколение (1970-е гг. — 1980-е гг.).

Успехи в развитии электроники привели к созданию больших интегральных схем (БИС), где в одном кристалле размещалось несколько десятков тысяч электронных элементов.

Основные характеристики машин четвертого поколения: основа элементарной базы — большие (БИС) и сверхбольшие интегральные схемы (СБИС) (десятки, сотни, тысячи транзисторов в одном корпусе); многопроцессорность; производительность — десятки миллионов операций в секунду.

В 1971 году был изготовлен первый микропроцессор – большая интегральная схема, в которой полностью размещался процессор ЭВМ простой архитектуры. Первый персональный компьютер был создан в 1976 году.

Начиная с 1980 года практически все ЭВМ стали создаваться на основе микропроцессоров. Самым востребованным компьютером стал персональный.

Пятое поколение (с 1990-х гг. по настоящее время).

Основную концепцию компьютеров пятого поколения можно сформулировать следующим образом:

· компьютеры на сверхсложных микропроцессорах с параллельно-векторной структурой, одновременно выполняющих десятки последовательных инструкций программ;

· компьютеры со многими сотнями параллельно работающих процессоров, позволяющих строить системы обработки данных и знаний, эффективные сетевые компьютерные системы.

Основные характеристики машин пятого поколения: основа элементной базы — сверхбольшие интегральные схемы; производительность — до нескольких триллионов операций в секунду; десятки параллельно работающих микропроцессоров; работа в режимах векторной, скалярной, матричной и другой обработки данных и команд.

Поколение будущего — это оптоэлектронные (квантовые) компьютеры с массовым параллелизмом обработки данных и команд, моделирующих архитектуру нейронных систем, использующих принципы искусственного интеллекта и логического вывода, обладающие сверхнадежностью.

Источник статьи: http://infopedia.su/14×7781.html

История ЭВМ: от перфокарт до персональных компьютеров

Ровно 33 года назад, 12 августа 1981 года, на свет появился первый массовый персональный компьютер IBM PC, который со временем стали называть просто PC (ПК). То, что для нас уже давно стало привычным делом, в то время было настоящей революцией. M24.ru выделило основные этапы развития электронно-вычислительных машин.

Электронные вычислительные машины того времени представляли из себя массивные конструкции весом в несколько тонн. Каждый новый этап развития ЭВМ был связан не только с техническим прогрессом, но и с программным. Взять хотя бы Windows, который пришел на смену «бездушному» DOS.

Именно IBM, годом основания которой считается 1889 год, внесла огромный вклад в развитие компьютерной техники. Ее прародительница, корпорация CTR (Computing Tabulating Recording) включала в себя сразу три компании и выпускала самое различное электрическое оборудование: весы, сырорезки, приборы учета времени. После смены директора в 1914 году компания начала специализироваться на создании табуляционных машин (для обработки информации). Спустя 10 лет CTR поменяло свое название на International Business Machines или IBM.

M24.ru выделило основные этапы развития ЭВМ и их основных представителей, давших толчок к развитию современных компьютеров.

Еще в 1888 году инженер Герман Холлерит, основатель IBM, создал первую электромеханическую счетную машину — табулятор, который мог считывать и сортировать данные, закодированные на перфокартах (бумажных карточках с отверстиями). Его даже использовали при переписи населения в 1890 году в США.

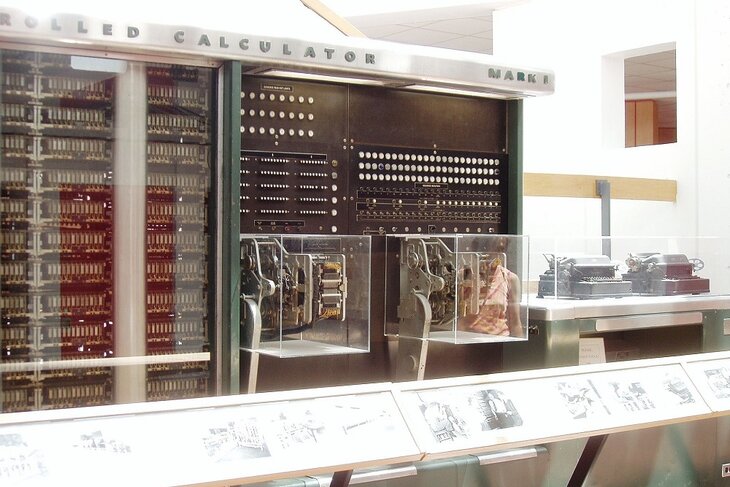

При этом история компьютеров IBM началась спустя более полувека, в 1941 году, когда был разработан и создан первый программируемый компьютер «Марк 1» весом порядка 4,5 тонн, 17 метров в длину, 2,5 метра – в высоту. Президент IBM вложил в него 500 тысяч долларов. Впервые «Марк 1» был запущен в Гарвардском университете в 1944 году. Чтобы понять, насколько сложна была конструкция машины, достаточно сказать, что общая длина проводов составила 800 км. При этом компьютер осуществлял три операции сложения и вычитания в секунду.

Первое поколение ЭВМ

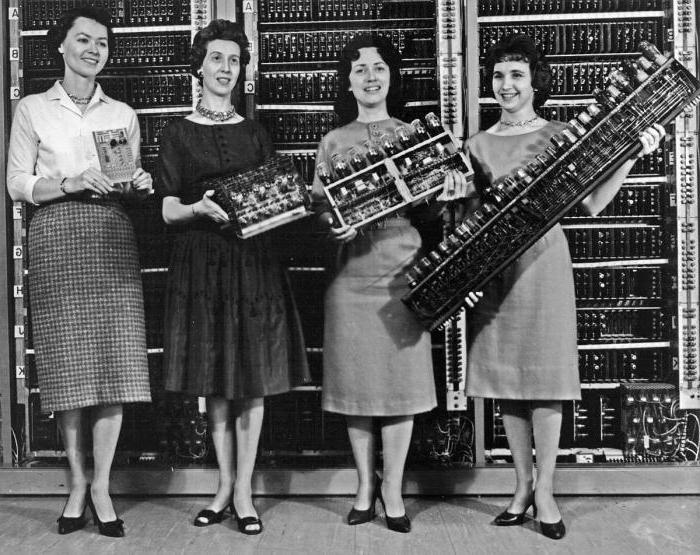

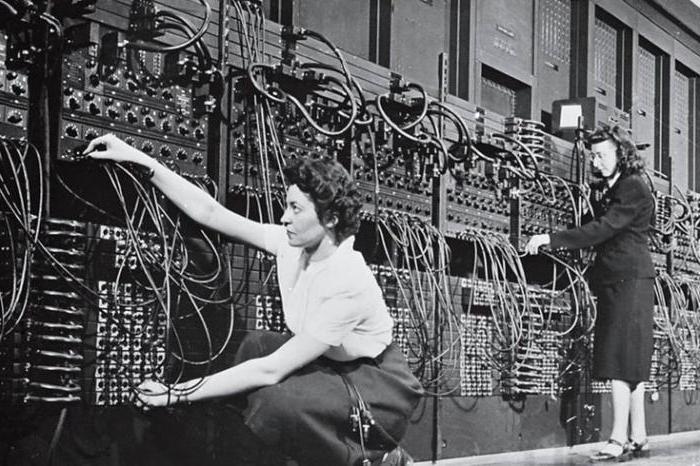

Первая ЭВМ, основанная на ламповых усилителях, под названием «Эниак» была создана в США в 1946 году. По размерам она была больше, чем «Марк 1»: 26 метров в длину, 6 метров в высоту, а ее вес составлял около 30 тонн. При этом по производительности «Эниак» в 1000 раз превышала «МАРК-1», а на ее создание ушло почти 500 тысяч долларов. Но у нее были существенные недостатки: очень мало памяти для хранения данных и долгое время перепрограммирования – от нескольких часов и до нескольких дней.

Кстати, среди создателей «Эниак» был ученый Джон фон Нейман, предложивший архитектуру ЭВМ, заложенную в компьютерах с конца 1940-х до середины 1950-х годов. Именно он осуществил переход к двоичной системе счисления и хранению полученной информации.

В 1951 году появился первый коммерческий компьютер UNIVAC, и уже в 1952 году вышел «IBM 701». Это был первый крупный ламповый научный коммерческий компьютер, причем создали его достаточно быстро – в течение двух лет. Его процессор работал значительно быстрее, чем у UNIVAC — 2200 операций в секунду против 455. В одну секунду процессор «IBM 701» мог выполнять почти 17 тысяч операций сложения и вычитания.

Второе поколение ЭВМ

Второе поколение ЭВМ использовало в своей основе транзисторы, созданные в 1947 году. Это была очередная революция, в результате которой существенно уменьшились размеры и энергопотребление компьютеров, так как сами биполярные транзисторы в разы меньше вакуумных ламп.

В 1959 году появились первые компьютеры IBM на транзисторах. Они были надежны, и ВВС США стали использовать их в системе раннего оповещения ПВО. А в 1960 году IBM разработала мощную систему Stretch или «IBM-7030». Она была и вправду сильна – создатели добились 100-кратного увеличения быстродействия. В течение трех лет он был самым быстрым компьютером в мире. Однако со временем IBM уменьшила его стоимость, а вскоре и вовсе сняла с производства.

Третье поколение ЭВМ

Третье поколение компьютеров связано с использованием интегральных схем (в которых используется от десятков до сотен миллионов транзисторов), впервые изготовленных в 1960 году американцем Робертом Нойсом.

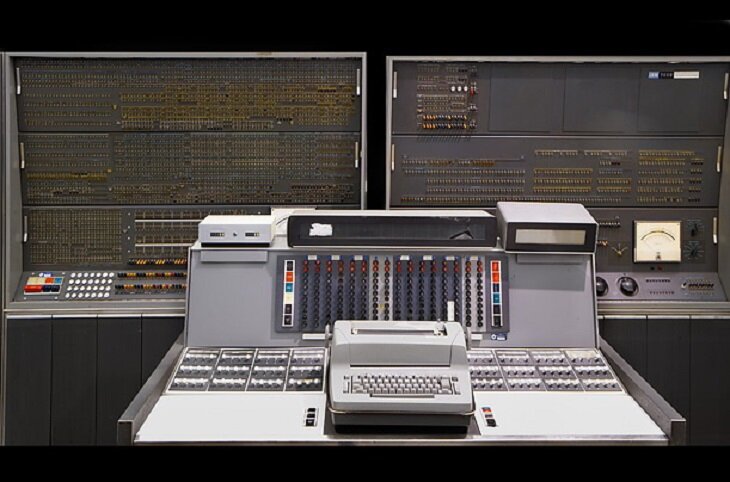

В 1964 году IBM объявила о начале работы над целой линейкой IBM System/360.

System/360 хорошо продавалась даже спустя шесть лет после анонса системы. За 6 лет IBM выпустила более 30 тысяч машин. Однако затраты на разработку System/360 были очень велики — около пяти миллиардов долларов. Таким образом, System/360 заложила фундамент для следующих поколений, первым из которых был System/370.

Четвертое поколение ЭВМ

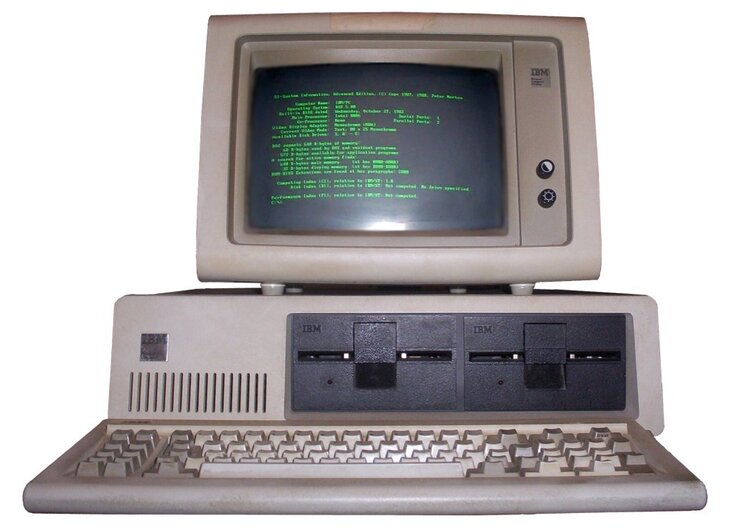

Четвертое поколение связано с использованием микропроцессоров. Первый такой микропроцессор под названием «Intel-4004» был создан в 1971 году компанией Intel, до сих пор остающейся в лидерах. Спустя 10 лет IBM выпустила первый персональный компьютер, который так и назывался IBM PC. Самая дорогая конфигурация стоила 3000 долларов и предназначалась для бизнеса, а конфигурация за 1500 долларов – для дома.

Процессор Intel 8088 работал на частоте 4,77 МГц (сейчас этот показатель в тысячи раз больше), а объем ОЗУ — 64 кбайта (сейчас – в миллионы раз больше). Для хранения информации использовались 5,25-дюймовые флоппи-дисководы. Жесткий диск нельзя было установить из-за недостаточной мощности блока питания.

Интересно, что разработкой компьютера занимались всего четыре человека. Причем IBM не запатентовала ни операционную систему DOS, ни BIOS, что породило огромное количество клонов. Уже в 1996 году IBM уступило первое место по продажам ПК на ею же основанном рынке.

Несмотря на то, что современные гаджеты сильно отличаются по характеристикам от своего предшественника, все они относятся к тому же поколению ЭВМ.

Основные толчки для развития компьютеров дала наука (появление ламп, а затем транзисторов). В настоящее время распространяется ввод информации с голоса, общения с машиной на человеческом языке (приложение Siri в iPhone) и активная работа над роботами. Основное мнение, что будущее – за квантовыми компьютерами, которые будут использовать в своей основе молекулы и нейрокомпьютерами, использующими центральную нервную систему человека и непосредственно его мозг. Однако для того, чтобы эти технологии появились, необходимо досконально изучить эти системы.

Источник статьи: http://www.m24.ru/articles/kompyutery/12082014/52795

Первые электронно-вычислительные машины

В последние десятилетия человечество вступило в компьютерный век. Умные и мощные компьютеры, базируясь на принципах математических действий, работают с информацией, руководят деятельностью отдельных станков и целых заводов, контролируют качество продуктов и различных изделий. В наше время компьютерная техника – это основа развития человеческой цивилизации. На пути к такому положению пришлось пройти короткий, но весьма бурный путь. И долгое время назывались эти машины не компьютерами, а вычислительными машинами (ЭВМ).

Классификация ЭВМ

По общей классификации ЭВМ распределяются на целый ряд поколений. Определяющими свойствами при отнесении устройств к конкретному поколению являются их отдельные структуры и модификации, такие требования к электронно-вычислительным машинам, как быстродействие, объем памяти, методики управления и способы переработки данных.

Разумеется, распределение ЭВМ будет в любом случае условным – существует большое число машин, которые по некоторым признакам считаются моделями одного поколения, а по другим – принадлежат к совершенно иному.

В итоге эти аппараты возможно причислить к несовпадающим этапам формирования моделей электронно-вычислительного типа.

В любом случае, совершенствование ЭВМ идет в рамках ряда этапов. И поколение ЭВМ каждого этапа обладает существенными отличиями друг от друга по элементным и техническим базам, определенному обеспечению конкретного математического типа.

Первое поколение ЭВМ

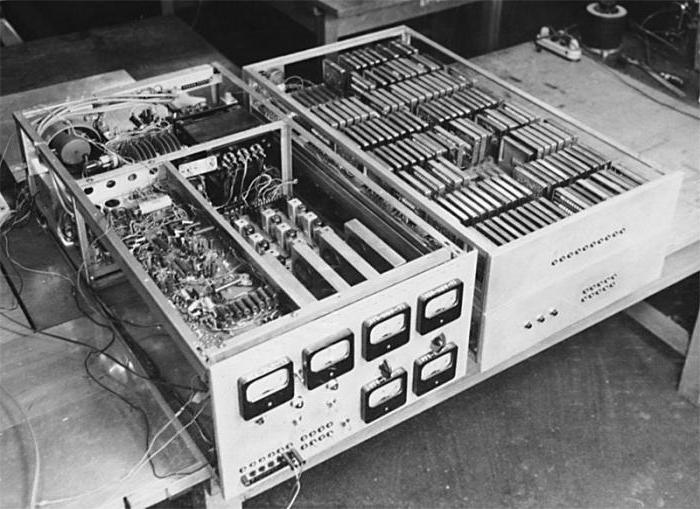

Поколение 1 вычислительных машин развивалось в первые послевоенные годы. Создавались не очень мощные электронно-вычислительные машины, базирующиеся на лампах электронного типа (таких же, как и во всех телевизорах моделей тех лет). В какой-то мере это был этап становления подобной техники.

Первые вычислительные машины считались экспериментальными типами аппаратов, которые формировались для анализа существующих и новых концепций (в разных науках и в некоторых сложных производствах). Объем и масса компьютерных машин, которые были довольно-таки велики, нередко требовали очень больших помещений. Сейчас это кажется сказкой давно прошедших и даже не совсем реальных лет.

Введение данных в машины первого поколения шло способом загрузки перфокарт, а программное руководство последовательностями решений функций проводилось, к примеру, в ENIAC – способом ввода штекеров и форм наборной сферы.

Несмотря на то, что такой способ программирования оттягивал большой объем времени для того, чтобы подготовить агрегат, для подключений на наборных полях блоков машин он предоставлял все возможности для демонстрации математических «способностей» ENIAC’а, и с существенной выгодой обладал отличиями от способа программной перфоленты, которая подходит для аппаратов релейного типа.

Принцип «мышления»

Сотрудники, которые работали на первых вычислительных машинах, не отрывались, были возле машин постоянно и проводили наблюдение за эффективностью работы имеющихся электронных ламп. Но стоило только выйти из строя хотя бы одной лампе, ENIAC мгновенно поднимался, все в спешке проводили поиск сломавшейся лампы.

Ведущей причиной (хотя и приблизительной) весьма нередкой замены ламп была следующая: нагревание и сияние ламп притягивали насекомых, они залетали во внутренний объем аппарата и «помогали» созданию короткого электрического замыкания. То есть первое поколение этих машин было очень уязвимым к внешним воздействиям.

Если представить, что эти предположения могли быть правдой, то понятие «жучки» («баги»), под которым разумеются ошибки и промахи в программном и аппаратном компьютерном оборудовании, получает уже совсем иное значение.

Ну, а если лампы машины были в рабочем состоянии, обслуживающий персонал мог провести настройку ENIAC на другую задачу, переставив вручную подключения примерно шести тысяч проводов. Все эти контакты было необходимо опять переключать, когда возникала задача другого типа.

Серийные машины

Первой электронно-вычислительной машиной, которая начала выпускаться серийно, была UNIVAC. Он стал первым видом электронного цифрового компьютера многоцелевого назначения. UNIVAC, создание которого датируется 1946-1951 гг., требовал периода сложений 120 мкс, общих умножений – 1800 мкс и делений – 3600 мкс.

Такие машины требовали большой площади, много электроэнергии и имели значительное количество ламп электронного вида.

В частности, советская электронно-вычислительная машина «Стрела» обладала 6400 этих ламп и 60 тысяч экземпляров диодов полупроводникового типа. Скорость быстродействия подобного поколения ЭВМ не была выше двух-трех тысяч действий в секунду, размеры оперативной памяти оказались не больше двух Кб. Лишь агрегат «М-2» (1958 г.) достиг оперативной памяти около четырех Кб, а скорость быстродействия машины достигла двадцати тысяч действий в секунду.

ЭВМ второго поколения

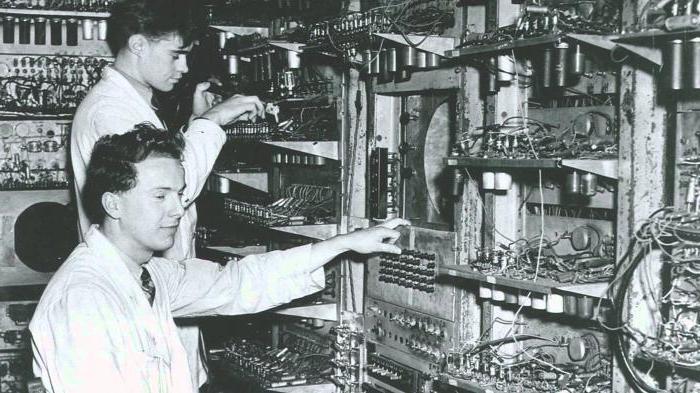

В 1948 г. нескольким учеными и изобретателями Запада был получен первый работающий транзистор. Это был механизм точечно-контактного вида, в котором три тонких металлических проводка контактировали с полоской из поликристаллического материала. Следовательно, семейство ЭВМ совершенствовались уже в те годы.

Первые модели выпущенных компьютеров, которые действовали на базе транзисторов, указывают на свое появление на последнем отрезке 1950-х гг., а лет через пять появились внешние формы цифровой вычислительной машины с существенно расширенными функциями.

Особенности архитектуры

Одним из важных принципов работы транзистора служит то, что он в единственном экземпляре сможет провести определенную работу за 40 обычных ламп, и даже тогда он сохранит более высокую скорость функционирования. Машина выделяет минимальный объем теплоты, и почти не будет пользоваться электрическими источниками и энергией. В связи с этим, требования к персональным электронно-вычислительным машинам выросли.

Параллельно с постепенной заменой обычных ламп электрического типа на эффективные транзисторы шел рост улучшения методики сохранения имеющихся данных. Идет расширение объема памяти, а магнитная модифицированная лента, которая впервые была использована в ЭВМ первого поколения UNIVAC, начала совершенствоваться.

Надо отметить, что в середине шестидесятых годов прошлого столетия использовался метод сохранения данных на дисках. Существенные продвижения в использовании компьютеров дали возможность получить скорость в миллион операций в одну секунду! В частности, к обычным транзисторным компьютерам второго поколения электронно-вычислительных машин можно причислить «Стретч» (Великобритания), «Атлас» (США). В то время СССР также производил высококачественные образцы ЭВМ (в частности «БЭСМ-6»).

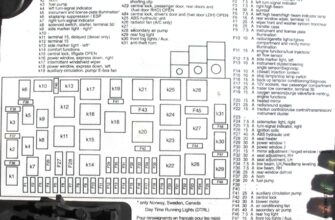

Выпуск ЭВМ, которые созданы на базе транзисторов, послужил причиной сокращения их объема, веса, затрат электричества и стоимости машин, также улучшились надежность и эффективность. Это дало возможность увеличить число пользователей и перечень решаемых задач. С учетом признаков, которыми отличалось второе поколение ЭВМ, разработчики таких машин принялись конструировать алгоритмические формы языков для инженерно-технического (в частности, АЛГОЛ, ФОРТРАН) и хозяйственного (в частности, КОБОЛ) типа расчетов.

Гигиенические требования к электронно-вычислительным машинам также возрастают. В пятидесятые произошел очередной прорыв, но все же до современного уровня еще было далеко.

Важность ОС

Но даже в это время ведущей из задач технологий работы вычислительных машин было проведение сокращения ресурсов – рабочего времени и объема памяти. Для решения этой проблемы тогда начали конструировать прототипы нынешних операционных систем.

Типы первых операционных систем (ОС) давали возможность улучшать автоматизацию работы пользователей ЭВМ, которая была направлена на выполнение определенных задач: ввод в машину данных программ, вызовы нужных трансляторов, вызовы необходимых для программы современных библиотечных подпрограмм и т.д.

Поэтому, кроме программы и различной информации, в ЭВМ второго поколения надо было оставлять еще и особую инструкцию, где были указаны этапы обработки и перечень данных о программе и ее разработчиках. После этого в машины стали вводить параллельно определенное число заданий для операторов (комплекты с заданиями), в этих формах операционных систем надо было разделить виды ресурсов ЭВМ между определенными формами заданий – появился мультипрограммный способ работы для изучения данных.

Третье поколение

За счет разработки технологии создания интегральных микросхем (ИС) вычислительных машин удалось получить ускорение быстродействия и степени надежности существующих полупроводниковых схем, а также очередное сокращение их габаритов, использованной величины мощности и цены.

Интегральные формы микросхем теперь начали делать из фиксированного комплекта деталей электронного типа, которые были поставлены в прямоугольных вытянутых пластинах кремния, и имели длину одной стороны не более 1 см. Такой тип пластины (кристаллов) кладут в пластмассовый корпус малых объемов, размеры в нем можно вычислять лишь с помощью выделения т.н. «ножек».

Из-за этих причин темпы развития ЭВМ начали стремительно возрастать. Это позволило не только улучшить качество работы и уменьшить стоимость таких машин, но и сформировать аппараты малого, простого, недорого и надежного массового типа – мини-ЭВМ. Эти машины сначала были предназначены для решения узкотехнических задач в разных упражнениях и методиках.

Ведущим моментом в те годы считались возможности унификации машин. Третье поколение ЭВМ создается с учетом совместимых отдельных моделей разных типов. Все остальные ускорения в развитии математических и различных программных обеспечений содействуют формированию программ пакетной формы для решаемости стандартных задач проблемно сориентированного программного языка. Тогда впервые появляются программные пакеты – формы операционных систем, на которых и развивается третье поколение ЭВМ.

Четвертое поколение

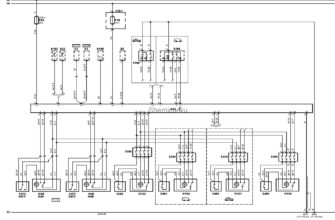

Активное совершенствование электронных устройств вычислительных машин способствовало появлению больших интегральных схем (БИС), где каждый кристалл содержал несколько тысяч деталей электрического типа. Благодаря этому стали производиться очередные поколения ЭВМ, элементная основа которых получила больший объем памяти и сокращенные циклы реализации команд: пользование байтов памяти в одной машинной операции стало значительно уменьшаться. Но, поскольку затраты на программирование почти не уменьшились, то на первый план вышли задачи сокращения ресурсов чисто человеческого, а не машинного типа, как раньше.

Производились операционные системы очередных видов, которые давали возможность операторам производить усовершенствование своих программ непосредственно за дисплеями ЭВМ, это упростило работу пользователей, вследствие чего в скором времени и появились первые разработки новой программной базы. Такой способ абсолютно противоречил теории начальных этапов информационных разработок, которые применяли ЭВМ первого поколения. Теперь ЭВМ стали использоваться не просто для записи больших объемов информации, но и для автоматизации и машинизации самых разных сфер деятельности.

Изменения в начале семидесятых

В 1971 году была выпущена большая интегральная схема вычислительных машин, где находился весь процессор ЭВМ обычных архитектур. Теперь оказалось возможным расположить в одной большой интегральной схеме почти все схемы электронного типа, которые не были сложными в типичной архитектуре ЭВМ. Так, выросли возможности массовых выпусков обычных устройств по небольшим ценам. Это и было новое, четвертое поколение ЭВМ.

С этого времени производилось много недорогих (использовались в компактных клавишных ЭВМ) и управляющих схем, которые умещались на одной либо нескольких крупных интегральных платах, имеющих процессоры, достаточные объемы оперативной памяти и структуру связей с датчиками исполнительного вида в механизмах управления.

Программы, которые работали с регулированием бензина в двигателях автомобилей, с передачей определенной электронной информации или с фиксированными режимами стирки белья, внедрялись в память ЭВМ или при использовании различного вида контроллеров, или прямо на предприятиях.

На семидесятые годы пришлось начало производства универсальных вычислительных систем, которые объединяли процессор, большой объем памяти, схемы разных сопряжений с механизмом ввода-вывода, расположенных в общей большой интегральной схеме (так называемые однокристальные ЭВМ) или, в других вариантах, больших интегральных схемах, расположенных на общей плате печатного типа. В итоге, когда четвертое поколение ЭВМ получило массовое распространение, началось повторение положения, сложившегося в шестидесятых, когда скромные мини-ЭВМ производили часть работ в крупных универсальных ЭВМ.

Свойства ЭВМ четвертого поколения

Электронно-вычислительные машины четвертого поколения были сложными и имели разветвленные возможности:

- обычный мультипроцессорный режим;

- программы параллельно-последовательного вида;

- высокоуровневые виды компьютерных языков;

- возникновение первых сетей ЭВМ.

Развитие технических возможностей этих устройств ознаменовалось такими положениями:

- Обычное опоздание сигнала на 0,7 нс./в.

- Ведущий вид памяти – типовой полупроводниковый. Период выработок информации из памяти подобного типа – 100–150 нс. Память – 1012–1013 символов.

Применение аппаратной реализации оперативных систем

Модульные системы начали применяться и для средств программного типа.

Впервые персональная электронно-вычислительная машина была создана весной 1976 г. На базе интегральных 8-битных контроллеров обычной схемы электронной игры, ученые произвели обычную, запрограммированную на языке BASIC, машину игрового типа «Apple», которая получила большую популярность. В начале 1977 г. появилась фирма Apple Comp., и началось производство первых на Земле персональных вычислительных машин Apple. История этого уровня ЭВМ выделяет это событие как самое важное.

В наши дни фирма Apple производит персональные компьютеры Macintosh, которые по многим параметрам превосходят образцы моделей IBM PC. Новые модели Apple отличаются не только исключительным качеством, но и обширными (по современным меркам) возможностями. Разработана также специальная операционная система для компьютеров от Apple, которая учитывает все их исключительные особенности.

Пятый вид поколения ЭВМ

В восьмидесятых процесс развития ЭВМ (поколения ЭВМ) входит в новый этап – машины пятого поколения. Появление этих аппаратов связывают с развитием микропроцессоров. С позиции системных построений характерны абсолютная децентрализация работы, а рассматривая программные и математические базы, – передвижение на уровень работы в программной структуре. Вырастает организация работы электронно-вычислительных машин.

Эффективность пятого поколения ЭВМ – сто восемь-сто девять операций за одну секунду. Для этого вида машин характерна многопроцессорная система, находящаяся на микропроцессорах ослабленных типов, которых используется сразу множественное число. Сейчас появляются электронно-вычислительные виды машин, которые нацелены на высокоуровневые виды компьютерных языков.

Источник статьи: http://fb.ru/article/354189/pervyie-elektronno-vyichislitelnyie-mashinyi