Инструкция по тормозам

| Название | Инструкция по тормозам |

| страница | 9/9 |

| Тип | Инструкция |

rykovodstvo.ru > Инструкция по эксплуатации > Инструкция

| 23. Требования по эксплуатации тормозов путевых машин |

Тормоза путевых машин должны удовлетворять техническим требованиям и нормам содержания их элементов, обеспечивать при торможении тормозное нажатие, гарантирующее остановку и удержание на максимальном уклоне, согласно требований Инструкций по эксплуатации путевых машин.

23.1. На оборудованных прямодействующим тормозом АЛГ, АРМу, МЦС (АГВ, АДМ, ДГку, МПТ, ПРСМ, ВПРС*) (* Данные типы путевых машин (в скобках) оборудованы прямодействующими и автоматическими тормозами.) проверить перед выездом на линию

23.1.1. Состояние узлов, деталей, элементов тормозной рычажной передачи (тяг, рычагов, шплинтов, башмаков, валиков, чек), наклон вертикальных рычагов, расположение тормозных колодок (сползание не более 10мм), предохранительных устройств, смазку шарнирных соединений.

23.1.2. Зазор между колесом и колодками (5-8мм при отпущенных тормозах).

23.1.3. Толщину тормозных колодок:

подлежат замене

- толщиной 10мм и менее;

- с клиновидным износом (на расстоянии 50 мм и более от торца колодки толщиной менее 10 мм);

- имеющие трещины по всей ширине;

- имеющие повреждения мест креплений и другие отступления от технических условий.

23.1.4. Отсутствие конденсата в маслоотделителе, резервуарах.

23.1.5. Производительность компрессора (повышение давления с 7,0кгс/см 2 до 8,0кгс/см 2 не более чем за 20 секунд при тормозных кранах, находящихся в положении отпуска, включенных приборах, питающихся от магистрали).

23.1.6. Исправность манометров: наличие пломб, черты предельного давления, дат проверок, целостность стекол, соответствие показаний стрелок.

23.1.7. Предельное давление переключения регулировочного клапана компрессора (6,5-8,2кгс/см 2 ).

23.1.8. Предохранительный клапан (предельное давление 9,0-10,0кгс/см 2 ).

23.1.9. Плотность тормозной магистрали (допускается падение давления не более 0,5кгс/см 2 за 2,5мин).

23.1.10. Давление в тормозном цилиндре (3,8-4,0кгс/см 2 ).

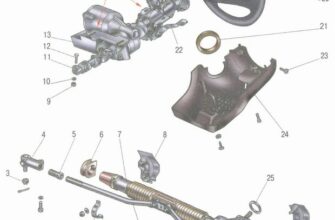

23.1.11.Выход штока тормозного цилиндра не более 60-90мм, в эксплуатации допускается до 100мм.

23.1.12. Ручной тормоз (после 10-17 оборотов штурвала запас хода винта не менее 50-75мм).

23.1.13. Действие тормозов (при торможении кранами или ручным тормозом, тормозные колодки прижаты к колесам при соответствующем выходе штока тормозного цилиндра).

23.2. На оборудованных прямодействующим и автоматическим тормозом путевых машинах АГВ, АДМ, ДГку, МПТ, ПРСМ, ВПРС проверка перед выездом на линию и управление тормозами осуществляется в соответствии с требованиями данной инструкции.

23.3. На оборудованных автоматическим тормозом ВПО, СМ, СДПМ, МОП, ТОП, ПРЛ, УК, МПД (моторная платформа дизельная), ДБС (дизельная бытовая секция) и т.д. тормоза должны отвечать требованиям, предъявляемым к тормозам вагонов.

23.4. На оборудованных тормозом с гидравлическим приводом ПРМ, МСШу, ШПМ проверить состояние деталей тормозной системы:

23.4.1. Шланги, трубопроводы.

23.4.2. Герметичность приборов и соединений.

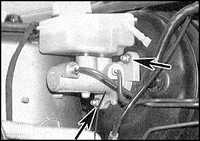

23.4.3. Уровень тормозной жидкости в питательном бачке (не ниже 15-20мм от кромки заливной горловины).

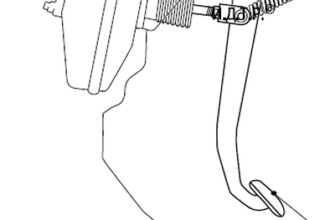

23.4.4. Свободный ход педали тормоза (8-14мм).

23.4.5. Рабочий ход педали тормоза (1/3 полного хода).

23.4.6. Действие ручного тормоза (при 3/4 полного хода рычага, машина должна удерживаться на месте).

23.5. На оборудованных навесными рабочими органами УПМ проверить:

23.5.1. Тормозное оборудование трактора для движения в транспортном режиме (инструкция по эксплуатации трактора Т-150 К).

23.5.2. Оборудование включения тормоза рабочим органом (инструкция по эксплуатации УПМ).

23.5.3. Действие тормоза от рабочего органа машины (при управлении рабочими органами машины выносным пультом во время рабочего цикла).

Приложение № 1

применяемые в инструкции

Время полного отпуска тормоза. Время от момента перевода ручки крана машиниста в положение отпуска до полного ухода (перемещения в первоначальное положение до торможения) штоков тормозных цилиндров.

Время полной зарядки тормозной магистрали. Время от момента перевода ручки крана машиниста в отпускное положение до момента создания в тормозной сети поезда или отдельного локомотива установленного давления.

Давление сверхзарядное. Повышенное давление в тормозной магистрали против установленного зарядного давления при поездном положении ручки крана машиниста.

Истощение тормоза. Снижение давления в тормозной магистрали поезда, в результате которого тормоза после полного или экстренного торможения не обеспечивают необходимого замедления для остановки поезда в установленном месте на расчетном расстояний или удержание поезда на месте.

Кран разобщительный. Кран, предназначенный для перекрытия воздухопроводов.

Кран двойной тяги. Кран, предназначенный для разобщения источника питания от крана машиниста при езде двойной или много-. кратной тягой.

Кран комбинированный. Кран, предназначенный для разобщения тормозной магистрали от источника питания на локомотиве при езде двойной тягой или многократной тягой, а также в нерабочих кабинах (на нерабочих пультах) и для выполнения экстренной разрядки тормозной магистрали.

Отпуск полный автоматических тормозов. Отпуск автотормозов с полным уходом штоков тормозных цилиндров в отпускное положение, достигаемый повышением давления в тормозной магистрали.

Отпуск полный вспомогательного тормоза локомотива. Отпуск тормозов с полным уходом штоков тормозных цилиндров в отпускное положение, достигаемый установкой ручки крана вспомогательного тормоза в отпускное положение.

Отпуск ступенчатый автоматических тормозов. Отпуск тормозов, достигаемый понижением давления в тормозных цилиндрах путем периодического повышения давления в магистрали сверх установившегося в ней давления после торможения.

Отпуск ступенчатый вспомогательного тормоза локомотива. Отпуск тормозов, достигаемый периодическим понижением давления в тормозных цилиндрах, независимо от давления в магистрали.

Путь тормозной. Расстояние, проходимое поездом с момента перевода ручки крана машиниста или крана экстренного торможения (стоп-крана) в тормозное положение до полной остановки поезда. Тормозные пути различаются в зависимости от вида торможения (служебное, полное служебное и экстренное).

Торможение полное вспомогательным тормозом локомотива. Торможение, достигаемое повышением давления в тормозных цилиндрах до максимально установленного, независимо от давления в тормозной магистрали.

Торможение ступенчатое. Торможение служебное, достигаемое снижением давления « магистрали ступенями для регулирования скорости движения поезда или его остановки в заранее предусмотренном месте.

Торможение ступенчатое вспомогательным тормозом. Торможение, достигаемое периодическим повышением давления в тормозной магистрали вспомогательным тормозом.

Торможение повторное. Торможение, выполняемое после отпуска и подзарядки тормозов.

Приложение № 2

Нормы и основные правила закрепления подвижного состава

(Выписка из Инструкции по движению поездов и маневровой работе на ж. д. транспорте предприятий системы МЧМ СССР)

1. При закреплении вагонов на станционных путях в соответствии с требованиями, изложенными в п. 13.59 «Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте предприятий системы МЧМ СССР», необходимо руководствоваться следующими минимальными нормами:

- на горизонтальных путях — по одному тормозному башмаку для закрепления любого количества груженых или порожних вагонов;

- на путях с уклонами — на каждые 200 осей груженых вагонов количество тормозных башмаков должно быть равным величине уклона в тысячных, увеличенной на два;

- при закреплении порожних вагонов на путях с уклонами количество башмаков должно быть равным величине уклона в тысячных, увеличенной на три, на каждые 200 осей вагонов.

2. При закреплении групп вагонов, в которых число осей отлично от двухсот (меньше или больше), количество тормозных башмаков исчисляется пропорционально соотношению фактического числа осей закрепляемой группы к 200 осям. При получении дробного значения количество тормозных башмаков округляется до большего целого числа.

Для закрепления 80 осей груженой группы вагонов на уклоне 0,0025 потребуется

80(2,5+2):200 = 1,8 = 2 тормозных башмака;

той же порожней группы вагонов

80(2,5+3):200 = 2,2 = 3 тормозных башмака;

для закрепления 80 осей груженой группы вагонов на уклоне 0,004 потребуется

80(4+2):200 = 2,4 = 3 тормозных башмака.

3. На отдельных отрезках путей закрепление тормозными башмаками должно производиться по нормам, соответствующим фактической крутизне пути в пределах данного отрезка. Границы таких отрезков и нормы закрепления вагонов в пределах каждого отрезка указываются в техническо-распорядительном акте станции.

4. Тормозные башмаки для закрепления групп груженых вагонов или групп, состоящих из груженых и порожних вагонов, должны укладываться под груженые вагоны с нагрузкой на ось (брутто) не менее 10т. При укладке тормозных башмаков под порожние вагоны или вагоны с нагрузкой на ось (брутто) менее 10т количество тормозных башмаков должно соответствовать нормам, предусмотренным для порожних вагонов. Для закрепления груженых вагонов, поданных под выгрузку, нормы закрепления должны определяться как для порожних вагонов.

5. Тормозные башмаки укладываются: на горизонтальных путях с обеих сторон состава, а на уклонах — со стороны спуска. Порожние вагоны на уклонах до 0,001 включительно закрепляются одним тормозным башмаком и со стороны, противоположной спуску.

6. На станционных путях с сильно замасленными поверхностями рельсов (пути погрузки наливных грузов, очистки и промывки цистерн и т. п.) указанные в п.п. 1 и 2 настоящего приложения нормы закрепления увеличиваются в 1,5 раза.

7. Если тормозной башмак укладывается не под крайний вагон со стороны возможного ухода закрепляемой группы, то должна быть дополнительно проверена надежность сцепления с этим вагоном всех других вагонов этой группы.

8. Тормозные башмаки должны быть исправными и укладываться под разные оси состава с накатом вагонного колеса на тормозной башмак или чтобы носок полоза тормозного башмака касался обода колеса; при этом порядок закрепления устанавливается техническо-распорядительным актом станции. В местах постоянной укладки тормозных башмаков должны быть установлены ящики с песком, который применяется в случаях образования наледи, инея и т.п. Если закрепление производится двумя и более тормозными башмаками, то нельзя их укладывать под одну и ту же вагонную ось.

Запрещается использовать для закрепления вагонов тормозные башмаки с обледенелым или замасленным полозом.

Источник статьи: http://rykovodstvo.ru/instr/33742/index.html?page=9

Классификация путевых машин, их комплекты и требования предъявляемые к ним

Классификация путевых машин,

их комплекты и требования предъявляемые к ним

К признакам, по которым классифицируют машины, относят: назначение, способ выполнения работ, тип приводов, вид ходового оборудования, наличие энергетической базы, способ передвижения. По назначению путевые машины и механизмы делятся на группы, которые включают в себя машины для: ремонта земляного полотна (путевые струги, дренажные и уборочные машины), балластировки пути (балластеры, путе подъёмники, тракторные дозировщики); хоппер-дозаторы; очистки балластного слоя (щебнеочистительные машины); укладки пути (рельсоукладчики, путеукладчики); сварки рельсов; машины звеносборочных баз (звеносборочные и звено-разборочные линии); уплотнения балласта и выправки пути (шпалоподбивочные, выправочно-отделочные, рихтовочные и путерихтовочные машины); контрольно-измерительные (путеизмерительные и дефектоскопные вагоны, автомотрисы, и тележки); очистки и уборки снега (плуговые и роторные снегоочистители, снегоуборочные машины), а также транспортные и погрузочно-разгрузочные средства для путевых работ (саморазгружающиеся вагоны, дрезины, мотовозы). По способу выполнения работ различают машины тяжёлого типа или несъёмные (струги, балластировочные машины, путеукладочные, щебнеочистительные, снегоуборочные и др.) и лёгкие типа или съёмные (передвижные электростанции, шпалоподбойки, рельсорезные и рельсосверлильные станки, другой электрический и гидравлический инструмент и т. д.) Машины тяжёлого типа занимают перегон, их нельзя снять с пути для пропуска поездов, а лёгкого типа снимаются с пути для пропуска поезда.

Для приведения в действие рабочих органов, а также для передвижения самоходных путевых машин используются следующие типы приводов: гидравлический, электрический, от двигателя внутреннего сгорания с механической передачей. По виду ходового оборудования машины бывают на железнодорожном ходу (струги, путеукладчики, электро-балластеры, выправочпо-подбивочные т. п.) и гусеничном (тракторные путеукладчики, дозировщики и т. п.). Большую часть машин выпускают на железнодорожном ходу. Они согласно правил технической эксплуатации железных дорог являются специальным подвижным составом. На транспортном строительстве внедряются машины на комбинированном ходу, на пневможелезнодорожном — пневмоколесные машины с роликами, установленными на специальных подвесках. Для движения по автомобильным дорогам ролики поднимают, а по железным дорогам опускают и машина опирается на них.

В зависимости от наличия энергетической установки путевые машины делятся на автономные и неавтономные. Первые оснащены собственной энергетической базой, к которой подключают все двигатели. Многие путевые машины автономные (путеукладчики, дрезины, вып-равочно-подбивочно-рихтовочная ВПР-1200, ВПР-02 и т. п.). Неавтономные машины подключаются к локомотивам (путевые струги, плуговые снегоочистители роторные, снегоочистители и т. п.)

При создании путевых машин к ним предъявляются как общие, так и специфические требования. К общим относятся: показатели назначения, обеспечивающие возможные технологические показатели, унификация узлов и деталей, повышение надежности, снижение стоимости, металло — и энергоемкости, универсальность машин, легкость управления, простоту изготовления деталей, ремонтопригодность (возможность демонтажа и ремонта узлов и агрегатов), обеспечение безопасности при обслуживании машин и их работе, создание благоприятных условий для работы машинистов, автоматизация управления и т. п. Специфические требования обусловлены тем, что путевые машины работают на железных дорогах и большинство их на железнодорожном ходу. Они должны вписываться в габарит подвижного состава; не превышать допустимых нагрузок на ось; обладать плавностью хода; оснащаться ходовым, сцепным и тормозным оборудованием, совместным с подобным оборудованием на подвижном составе; быстротой перевода рабочих органов из транспортного положения в рабочее и наоборот, т. е. отвечать требованиям, предъявляемым к железнодорожному подвижному составу.

Перечень основных путевых машин

и механизмов и их сокращенные названия

Учитывая, что основной способ сношений на железнодорожном транспорте — телеграфно-телефонный, то все сообщения должны быть краткими. Поэтому широко используются сокращенные названия путевых машин.

Перечень основных путевых машин и механизмов и их сокращенные названия

Учитывая, что основной способ сношений на железнодорожном транспорте — телеграфно-телефонный, то все сообщения должны быть краткими. Поэтому широко используются сокращенные названия путевых машин.

Источник статьи: http://pandia.ru/text/79/131/93346.php