Вакуумный усилитель тормозов газ 2410 устройство

Тормозные системы автомобилей Волга ГАЗ-24 и ГАЗ-2410-31029 имеют существенные отличия, связанные с использованием в ГАЗ-24 отдельно стоящего гидровакуумного усилителя тормозов, а в ГАЗ-2410 и ГАЗ-31029 вакуумного усилителя, сблокированнного с главным тормозным цилиндром.

Конструкция тормозной системы ГАЗ-24 приведена ниже.

Конструкция тормозной системы ГАЗ-2410 и ГАЗ-31029 приведена в разделе Тормозная система ГАЗ-2410

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ГАЗ-24

В тормозную систему автомобиля входят тормозные механизмы, установленные на каждом колесе, и два самостоятельных привода для управления ими — ножной и ручной. Ножной привод состоит из тормозной педали, главного цилиндра, гидровакуумного усилителя и разделителя гидропривода на передние и задние колеса, ручной — из рукоятки привода с корпусом, троса привода промежуточного рычага, уравнителя тросов, разжимных рычагов, шарнирно закрепленных на задних колодках тормозных механизмов задних колес и распорных рычагов с эксцентриковыми регулировочными механизмами.

Гидравлическая система рабочего тормоза передает усилие ноги водителя на тормозные механизмы всех колес автомобиля и предназначена для регулирования скорости в любых условиях движения.

Стояночный тормоз, приводимый в действие усилием руки водителя, действует только на тормозные механизмы задних колес и предназначен для удержания автомобиля неподвижным относительно опорной поверхности.

При выходе из строя рабочего тормоза стояночный тормоз может быть использован для затормаживания движущегося автомобиля.

Колесные тормозные механизмы имеют устройства для автоматического поддержания постоянного зазора между рабочими поверхностями фрикционных накладок и барабана.

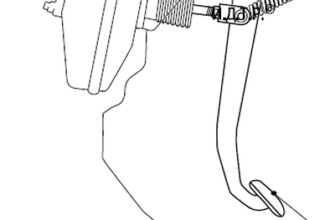

Управление гидравлическим приводом тормозов осуществляется с помощью тормозной педали 7 (рис. 141) подвесной конструкции, качающейся на оси 5, неподвижно закрепленной в кронштейне 3. В ступицу педали запрессованы две полиамидные втулки с односторонними буртиками, обеспечивающие плавное качание на оси без смазки в течение всего периода эксплуатации.

Усилие от педали к поршню главного цилиндра передается через проушину 6 и толкатель, соединенные между собой с помощью резьбыи застопоренные контргайкой 8.

Проушина толкателя связана с педалью тормоза осью 10 и двумя полиамидными втулками 9. Сферический конец толкателя соединен с поршнем главного цилиндра резиновым кольцом 16 (рис. 142) и втулкой 15, вставленных в поршень и обжатых в четырех местах выдавками в стенках поршня. Это неразъемное соединение обеспечивает свободное покачивание резьбового конца толкателя относительно поршня главного цилиндра. Кроме того, такая конструкция исключает свободный ход педали тормоза и, следовательно, необходимость регулировки.

При растормаживании педаль под действием пружины 7 возвращается в исходное положение до соприкосновения поршня главного цилиндра с шайбой 11. Полный ход педали равен 140 мм. Он регулируется вращением проушины после ослабления контргайки.

Корпус главного цилиндра выполнен в одной отливке с резервуаром для тормозной жидкости. Внутри цилиндра диаметром 32 мм находится поршень 10, отлитый из алюминиевого сплава, с шестью отверстиями, которые способствуют быстрому возвращению поршня, в исходное положение. На поршень надевается резиновое кольцо круглого сечения, предотвращающее вытекание тормозной жидкости из главного цилиндра. Другой конец поршня упирается в тонкую стальную шайбу и внутреннюю уплотнительную манжету 5, обеспечивающую создание давления в системе при нажатии на педаль тормоза. Шайба защищает манжету от разрушения о кромки шести отверстий в поршне.

На внешней поверхности манжеты 8 выполнены одна кольцевая и шесть продольных канавок, которые облегчают проход тормозной жидкости из запоршневого пространства через отверстия в поршне при резком отпускании педали в результате создания разрежения в полости главного тормозного цилиндра. Пружина 7 обеспечивает прижатие уплотнительной манжеты 8 через шайбу к поршню 70, а также способствует быстрому возвращению поршня в исходное положение при резком отпускании педали тормоза, а также обеспечивает создание в системе избыточного давления. Это давление поддерживается клапанами 4 и 6. При снятии усилия с педали поршень возвращается в исходное положение; жидкость из колесных цилиндров под давлением, создаваемым стяжными пружинами тормозных колодок, возвращается по трубопроводам в главный цилиндр. Давлением жидкости закрывается выпускной клапан 4 и открывается впускной 6. Пружина 7, прижимая. клапан 6 к внутреннему торцу главного цилиндра, создает избыточное давление в системе, равное 0,8-1,2 кгс/см2.

Таким образом, в системе всегда есть избыточное давление, необходимое для обеспечения постоянной готовности привода к очередному торможению в кратчайшее время. По существу избыточное давление компенсирует все зазоры в соединениях, обеспечивает сжатие оставшегося после прокачивания системы небольшого количества воздуха, а также надежную работу разделителя тормозов.

При заполнении тормозной системы жидкостью и удалении из нее воздуха избыточное давление способствует также одностороннему пропуску жидкости в систему, не допускает подсоса воздуха в систему через открытые клапаны прокачки колесных цилиндров при возвращении поршня главного цилиндра в исходное положение и облегчает тем самым операцию прокачивания.

Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости через два отверстия — перепускное 2 диаметром 6 мм и компенсационное 3 диаметром 0,7 мм, которое соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра, расположенной перед внутренней уплотнительной манжетой 8. Компенсационное отверстие в исходном положении поршня должно быть всегда открыто. Оно свободно пропускает из системы в резервуар избыточное количество жидкости при ее расширении от нагревания и не допускает вследствие этого повышения давления жидкости в колесных цилиндрах и самопроизвольного подтормажи-вания. При охлаждении узлов и уменьшении объема жидкости она перетекает через компенсационное отверстие в обратном направлении, предотвращая разрежение и подсос воздуха в систему. Через отверстие 2 из резервуара поступает жидкость, необходимая для заполнения полости главного цилиндра при движении поршня в исходное положение, а также для поступления в гидравлический привод жидкости при прокачивании системы.

В крышку резервуара ввернута пробка 7, закрывающая отверстие для заливки тормозной жидкости. В пробке предусмотрено отверстие, соединяющее полость резервуара главного цилиндра с атмосферой. Для очистки воздуха, поступающего в главный цилиндр через это отверстие, между отражателем и пробкой помещена мелкая сетка.

Все детали главного цилиндра автомобиля ГАЗ-24, за исключением поршня с толкателем и наружной уплотнительной манжеты, взаимозаменяемы с деталями главного цилиндра автомобиля ГАЗ-51.

Источник статьи: http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/24_brakes.htm

Вакуумный усилитель тормозов газ 2410 устройство

Для уменьшения усилия на педаль при торможении в систему гидравлического привода тормозов введен гидровакуумный усилитель.

Действие усилителя основано на использовании образующегося при работе двигателя разрежения во впускной трубе. За счет энергии этого разрежения усилитель создает дополнительное давление в системе гидравлического привода.

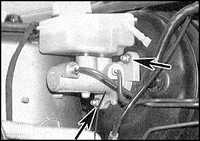

Гидровакуумный усилитель (рис. 143) соединен с впускной трубой двигателя с помощью трубопровода 26 и обратного клапана 27, состоящего из корпуса, изготовленного из- алюминиевого сплава, крышки и пластинчатого клапана с пружиной. Когда разрежение во впускной трубе двигателя становится меньше, чем в вакуумной камере, или же вообще отсутствует (например, при неработающем двигателе), обратный клапан закрывается и предотвращает уменьшение разрежения в усилителе, обеспечивая его работоспособность на два — три торможения.

При работе двигателя вследствие разрежения во впускной трубе открывается обратный клапан, преодолевая сопротивление пружины, равное 0,03 кгс; впускная труба соединяется с камерой гидровакуумного усилителя. В полости III усилителя образуется разрежение, которое создает дополнительную силу, уменьшающую усилие на педаль.

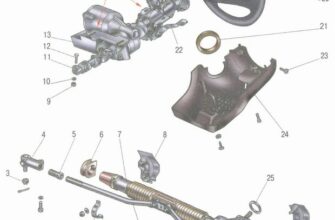

Гидровакуумный усилитель состоит из камеры усилителя, цилиндра и клапана управления. Камера 1 усилителя представляет собой штампованный цилиндр с крышкой 32, между которыми зажата диафрагма 2. Диафрагму, камеру и крышку плотно стягивают шесть болтов Мб. В центре диафрагма соединена со штоком 3 поршня 31 с помощью гайки 33 и прижимной шайбы. Резиновое кольцо 34 круглого сечения уплотняет соединение поршня со штоком. В камере установлена коническая пружина 4, возвращающая шток с диафрагмой в исходное положение после оттормаживания.

Внутри цилиндра усилителя находится поршень 19 с уплотни-тельной манжетой 18 и запорным шариковым клапаном 21 с пружинкой. Поршень соединен со штоком 3 с помощью штифта 23. Штифт запрессован в отверстие поршня с натягом. Между штифтом 23 и отверстием в штоке имеется зазор, исключающий возможность передачи усилия штока на поршень через штифт. В этом случае усилие от штока к поршню передается через торцовую сферическую поверхность.

В продольной прорези поршня находится пластинчатый толкатель 20 шарикового клапана 21, который может свободно перемещаться в ограниченных пределах относительно поршня в осевом направлении. Шток 3 поршня проходит в полость цилиндра через корпус 29 уплотнителей, изготовленный из цинкового сплава с залитой латунной направляющей втулкой. Две уплотнителъные манжеты 28 и 30 и резиновое уплотнительное кольцо 5 обеспечивают герметичность соединения. Между цилиндром усилителя и уплотнительным корпусом зажат упор 24, ограничивающий ход поршня в исходное положение. В верхней части рабочего цилиндра усилителя располагается корпус 6 клапана управления 14 с крышкой 11. Диафрагма клапана 14 зажата с одной стороны между корпусом 22 усилителя и корпусом клапана управления, с другой — между клапаном и тарелкой пружины 13.

Пружина 13 с усилием 2,5 кгс стремится прижать клапан 14 в крайнее нижнее положение. Поршень 15 клапана управления входит в отверстие в корпусе усилителя, сообщающееся с его рабочей полостью. Уплотнение осуществляется с помощью двух манжет.

Внутри корпуса клапана управления находятся вакуумный клапан 7 и атмосферный клапан, отжимаемые вниз пружиной 8. В крышку клапана управления ввертывается воздушный фильтр 12. Корпус клапана управления соединяется с корпусом усилителя с помощью четырех болтов. Полость I в корпусе клапана управления, находящаяся над диафрагмой, соединена с полостью IV камеры усилителя резиновым шлангом 10.

В корпусе усилителя имеются три отверстия, в одно из которых ввернут перепускной клапан 16, а два других служат для подсоединения трубопровода 25 от главного цилиндра и трубопровода 77, идущего к разделителю тормозов.

На рис. 144 дана схема действия гидровакуумного усилителя при торможении. При отпущенной педали и работающем двигателе разрежение от впускной трубы 35 двигателя через шланг, трубопровод 26 и обратный клапан 27 достигает полости III камеры, а затем через отверстие в корпусе камеры и Г-образное отверстие в корпусе усилителя — полости II клапана управления. Далее разрежение распространяется через центральное отверстие клапана управления в полость I и по гибкому шлангу 10 в полость IV камеры усилителя.

Таким образом, в полостях IV и III камеры усилителя воздух находится под одинаковым разрежением, равным 500-600 мм рт. ст. При этом диафрагма камеры усилием пружины 4 отжимается в исходное, т. е. крайнее переднее положение. Поршень 19 усилителя, соединенный со штоком и диафрагмой, находится также в крайнем переднем положении, ограниченном упором 24.

Пластинчатый толкатель 20 поршня 19 клапана также прижимается к упору и своим выступом отодвигает шарик клапана, соединяя полости усилителя и главного цилиндра тормозов.

При нажатии на педаль тормоза в тормозной системе с помощью главного цилиндра повышается давление. Жидкость из главного цилиндра проходит через открытый шариковый клапан в поршне 19 и поступает по трубопроводу 17 в разделитель 36, а затем в колесные цилиндры тормозов. Одновременно жидкость давит на поршень 15 клапана управления.

По мере увеличения усилия на педаль растет давлений в системе. Под влиянием возрастающего давления поршень клапана управления поднимается, преодолевая сопротивление пружины, 73, закрывает вакуумный клапан 7 и открывает атмосферный клапан 9; при этом полости I и III разобщаются.

При открытии атмосферного клапана 9 воздух из внешней средыпоступает через фильтр 12 в полость I клапана управления и через гибкий шланг 10 начинает заполнять полость IV камеры, уменьшая в ней разрежение. В полости III при этом разрежение сохраняется. Под влиянием разности давлений в полостях III и IV диафрагма, поршень диафрагмы, шток и поршень усилителя начинают перемещаться. Усилием пружины шариковый клапан закрывает при этом отверстие в поршне, отодвигая вперед пластинчатый толкатель и разобщая полости на входе и выходе усилителя.

Таким образом, на поршень усилителя действуют две силы: сила давления жидкости, поступающей из главного цилиндра, и усилие, передаваемое штоком от диафрагмы камеры и возникающее вследствие разности давления воздуха в полостях IIIи IV. Благодаря этому в гидравлической системе за

поршнем усилителя образуется давление, значительно превышающее давление, создавамое главным цилиндром.

При открытии атмосферного клапана 9 воздух, заполняя полость IV камеры, давит также на диафрагму клапана управления.

Атмосферный клапан закроется в том случае, если усилие от давления жидкости под поршнем будет меньше суммы усилий пружин 8 и 13 и усилия от повышающегося давления над диафрагмой клапана управления.

Для получения большего усиливающего эффекта необходимо повышение давления в полости IV камеры, но при этом возрастает сила давления на диафрагму клапана управления. Чтобы клапан управления не опустидся, а воздушный клапан не закрылся и таким образом не прервал поступление воздуха в полость IV камеры усилителя, необходимо под поршнем клапана управления увеличить давление жидкости, т. е. несколько увеличить усилие на педаль тормоза. Для получения еще большего усиливающего эффекта необходимо дальнейшее увеличение усилия на педаль. Таким образом, конструкция усилителя обеспечивает соответствие между усилием на педаль и давлением жидкости в колесных цилиндрах (рис. 145)

Наибольший усиливающий эффект получается в точке А, соответствующей полному использованию усилителя. При этом в полости IV устанавливается атмосферное давление. Дальнейший рост давления в системе может происходить только за счет увеличения усилия на педаль.

При растормаживании давление в главном цилиндре падает, клапан управления опускается, атмосферный клапан закрывается, а вакуумный — открывается. Разрежение из полости III (см. рис. 144) передается через клапан управления и шланг 10 в полость IV камеры; диафрагма 2 под действием пружины отходит вперед вместе со штоком и поршнем усилителя. В крайнем положении пластинчатый клапан, упираясь в упор 24, своим выступом открывает шариковый клапан 21 через открытый клапан жидкость из колесных цилиндров выходит в главный цилиндр, обеспечивая растормаживание.

Конструкция усилителя позволяет создать блокировку колес во время торможения на дорогах с хорошим покрытием при усилии на педаль 27-30 кгс.

Источник статьи: http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/24_gidrovaq.htm