Работа гусеничного движителя

При вращении ведущего колеса зубья венцов перематывают гусеничную ленту, при этом нижняя ветвь задней части гусеницы натягивается и действует на задние опорные катки. Усилие через оси катков передается на корпус, обеспечивая его поступательное движение. Опорные катки катятся по беговой дорожке, образованной гребнями.

Подвеска

Подвеска – совокупность деталей, соединяющих гусеничный движитель с корпусом, и предназначена для смягчения толчков и ударов, воспринимаемых корпусом машины, при движении по неровной дороге или местности. Она также предотвращает раскачку корпуса и тем самым уменьшает вероятность жестких ударов балансиров об ограничители хода, чем улучшаются условия работы экипажа.

Тип независимая, торсионная, с гидравлическими

Упругий элемент торсионный вал

Количество 12 шт.

Амортизаторы гидравлические, телескопические,

Количество 6 шт.

— 2 и 4 каток резиновые

— 1 и 6 каток пружинные

Устройство подвески

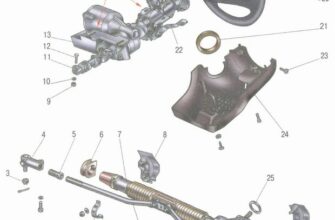

Подвеска (рис. 4.1, 4.4) состоит из:

— балансиры 12 шт.

— кронштейны балансиров 12 шт.

— торсионные валы 12 шт.

— пружинные упоры 4 шт.

— резиновые упоры 4 шт.

— гидроамортизаторы 6 шт.

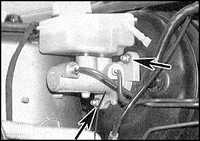

Балансирслужит для соединения опорного катка с корпусом. Балансир стальной, кованный имеет две оси. Одна ось вставляется в отверстие кронштейна и относительно этой оси балансир может поворачиваться. Внутри оси нарезаны шлицы для соединения со шлицами торсионного вала. На вторую ось устанавливается опорный каток. На оси выполнена резьба для крепления катка. Балансиры передних катков выполнены усиленными. Для исключения изгиба балансира в случае сильных боковых ударов катков о препятствия на обоих бортах около передних катков приварены ограничители. Балансиры имеют площадки для упора. К первым, вторым и шестым балансирам приварены проушины для соединения с гидроамортизаторами.

Кронштейн балансира служит опорой для оси балансира. Кронштейн подвески представляет собой цилиндрическую отливку, приваренную к бортовому листу и днищу машины. В отверстие кронштейна запрессованы втулки оси балансира. В передней части кронштейна выполнен прилив с отверстием, внутри которого нарезаны шлицы. В отверстие вставляется конец торсионного вала. Полость кронштейна соединена с заправочным отверстием в борту, которое закрывается пробкой. Втулки балансиров смазываются смазкой ЛИТОЛ — 24 .

Торсионный вал является упругим элементом подвески. Выполнен из высоколегированной стали. Вал сплошной, цилиндрический, на концах имеет шлицованные головки. Одна головка (большая) входит в шлицованное отверстие балансира, вторая (малая) входит в шлицованное отверстие кронштейна противоположного борта. Торсионный вал удерживается от продольного смещения в трубе балансира и в кронштейне подвески крышками и болтами, ввертываемыми в резьбовые отверстия на торцах торсионных валов. Отверстие в большой головке используется также для извлечения торсионного вала из кронштейна подвески и трубы балансира. Стержень вала упрочен специальной обработкой, загрунтован, обернут прорезиненной изолентой и покрыт бакелитовым лаком. Торсионные валы правых и левых опорных катков на торцах головок маркируются соответственно Пр. и Лев.

Невзаимозаменяемость торсионных валов правого и левого борта машины вызвана тем, что при работе они имеют разное направление закручивания и при изготовлении подвергаются предварительному упрочняющему закручиванию в том же направлении.

Упоры служат для ограничения хода балансира (угла закрутки торсиона).

Пружинные упоры установлены над балансирами передних и задних катков. Представляют собой буферную пружину, приваренную к основанию. Снизу в пружину вставлен боек, по которому ударяет балансир при больших углах закрутки. Упор крепится болтом к кронштейну, приваренному к борту корпуса.

Резиновые упоры установлены над балансирами второго и четвертого катков. Представляют собой резиновые подушки, привулканизированные к основанию. Упор крепится болтом к кронштейну, приваренному к борту корпуса.

Амортизаторы служат для гашения колебаний машины, возникающих при ее движении по неровной местности.

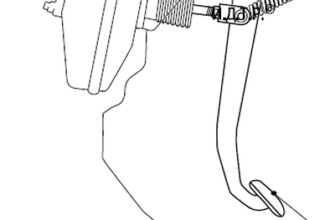

Амортизатор телескопический, двухстороннего действия состоит из корпуса, цилиндра, поршня со штоком, кожуха и клапанов.

Корпус пустотелый крепится проушиной к балансиру. Внутри корпуса установлен цилиндр. Полость между ними является компенсационной камерой. Для соединения компенсационной камеры с цилиндром в нижнем основании корпуса выполнены калиброванные отверстия и установлены перепускные клапаны.

Поршень выполнен заодно со штоком. Шток крепится к кронштейну корпуса машины. В поршне выполнены перепускные калиброванные отверстия и установлено два клапана: прямого и обратного хода. К проушине штока крепится кожух. Рабочая жидкость амортизатора — 50% турбинного и 50% трансформаторного масла. Масло заправляется через отверстие в корпусе, закрываемое пробкой (760см 3 ).

Рис. 4.6. Схема работы гидравлического амортизатора:

1 — канал; 2 — впускной клапан; 7 — клапан обратного хода; 8 — клапан прямого хода; 32 — дроссельное отверстие; 33 — канал для выходажидкости из полости А в полость Б; 35 — дроссельное отверстие; 37 — клапан; 42 —компенсационная камера.

Принцип работы амортизатора (рис. 4.6) основан на преобразовании кинетической энергии колебаний корпуса в тепловую энергию жидкости, перетекающей из подпоршневой полости в надпоршневую и обратно через калиброванные отверстия и клапаны. При движении по неровностям местности корпус с цилиндром (соединенные с балансиром) совершают возвратно-поступательное движение относительно неподвижного поршня (соединенного с корпусом машины).

При движении катка вверх рабочая жидкость вытесняется через отверстие в поршне из нижней полости цилиндра в верхнюю, причем вытесняется ее из нижней полости больше, чем может поместиться в верхней, так как объем верхней полости уменьшается за счет входящего туда штока. Избыточная рабочая жидкость при этом перетекает через дроссельное отверстие проушины и отверстия опоры в компенсационную камеру.

При движении катка вниз вытесненная в компенсационную камеру избыточная рабочая жидкость возвращается через отверстие в нижнюю полость а цилиндра, а из верхней полости брабочая жидкость перетекает в компенсационную камеру через два отверстия в опоре и отверстие поршня в полость ацилиндра.

При высокой скорости перемещения катка, когда дроссельные отверстия не могут обеспечить свободное перетекание вытесняемой жидкости, в работу вступают клапаны. Резерв рабочей жидкости, находящейся в компенсационной камере, служит для пополнения той части рабочей жидкости, которая выносится наружу в виде пленки на поверхности штока.

Работа амортизатора сопровождается выделением тепла, по которому определяется его работоспособность.

Работа подвески

При движении машины каток, описывая неровности местности, перемещается в вертикальной плоскости. При наезде на препятствие каток движется вверх, поворачивая балансир. Торсионный вал, одним концом закрепленный в оси балансира, закручивается. При съезде с препятствия торсионный вал раскручивается, перемещая каток вниз. Таким образом, кинетическая энергия колебаний корпуса преобразуется в кинетическую энергию закрутки (раскрутки) торсионных валов, чем снижаются толчки и удары, воспринимаемые корпусом при движении по неровностям местности. Свойство упругости валов вызывает раскачку корпуса, которая интенсивно гасится амортизаторами, создающими сопротивление жидкости при перетекании её через калиброванные отверстия и клапаны.

Источник статьи: http://infopedia.su/17×7457.html

Ходовая часть танков. Подвеска

Василий Чобиток © 2001-2005

(Техника и Вооружение №7 за 2005 год / Броне-сайт, июль 2006)

|

Система подрессоривания

Система подрессоривания предназначена для передачи силы веса танка через опорные катки и гусеницу на грунт, для смягчения толчков и ударов, действующих на корпус танка, и для быстрого гашения колебаний корпуса. От качества системы подрессоривания в большой степени зависят средние скорости движения танков по местности, меткость огня с ходу, работоспособность экипажа, надежность и долговечность работы оборудования танка.

Классификация систем подрессоривания

Подвески всех гусеничных машин подразделяются на жесткие, полужесткие (иногда их называют тракторными) и мягкие (эластичные).

Рисунки С.Буркатовского

|

|

Первые два типа подвески на танках и других боевых машинах распространения не получили и на них используют мягкие подвески, поэтому в дальнейшем мы не будем рассматривать жесткие и полужесткие подвески.

В зависимости от способа соединения опорных катков между собой и корпусом танка подвески делятся на индивидуальные, блокированные и смешанные.

В индивидуальных или независимых подвесках каждый опорный каток соединен с корпусом независимо от остальных через свою рессору. Такие системы подрессоривания применяются на подавляющем большинстве современных танков, они в наибольшей степени соответствуют требованиям, которые предъявляются к системам подрессоривания быстроходных гусеничных машин.

Рисунки С.Буркатовского

В блокированных подвесках несколько опорных катков, образующих тележку, соединяются с корпусом через общую рессору. За счет незначительных углов продольных колебаний φ блокированные подвески позволяют иметь высокую плавность хода на невысоких скоростях движения, благодаря чему получили широкое распространение в 30-х годах XX века. Их недостаток в малой энергоемкости и живучести из-за нарушения работы всех катков тележки при повреждении одного из них. Блокированные подвески используются на английских «Центурионах» и «Чифтенах» и отражают концепцию танка, когда предпочтение отдается защите и огневой мощи в ущерб подвижности.

|

Блокированные подвески по числу сблокированных в одной тележке катков делятся на подвески с двумя (Т-37, Pz.IV, М4 «Шерман», «Центурион»), тремя («Валентайн»), четырьмя («Виккерс 6-тонный», Т-26, LT-35) катками в тележке, катками сблокированными по всему борту и полностью сблокированные подвески («Штрауслер»).

|

В старой литературе блокированную подвеску иногда называют балансирной по названию рычага (балансира), которым в некоторых блокированных подвесках соединялись между собой катки в тележке. Однако во многих блокированных подвесках каждый каток имеет свой балансир, а связь между катками осуществляется только через рессору (М4 «Шерман», Pz. IV), поэтому применение современного термина «блокированная подвеска» представляется наиболее целесообразным.

|

В смешанных системах подрессоривания часть катков сблокированы, а часть имеют индивидуальную подвеску (Pz. I Ausf. A, «Рено» R-35, М3 «Стюарт»). Обычно в таких системах подрессоривания независимую подвеску имеют крайние опорные катки, так как они испытывают наибольшие динамические нагрузки. Интересное решение применено на шведском безбашенном Strv-103. В его подвеске, чтобы уменьшить продольно-угловые колебания при очень короткой базе машины, вторые и третьи катки имеют независимую подвеску, а крайние опорные катки связаны по диагонали системой компенсации.

|

По типу материала упругого элемента подвески делятся на металлические, неметаллические и комбинированные.

В подвесках с металлическим упругим элементом используется упругая деформация стали, работающей на изгиб или кручение. По конструктивным особенностям металлические рессоры делятся на торсионные (одно-, двухторсионные, пучковые); с винтовыми, тарельчатыми и буферными пружинами; с листовыми рессорами. Торсионные подвески применялись на немецком Pz. III, итальянском L 6/40, отечественных Т-40 и КВ. Сейчас одноторсионные подвески применяются на большинстве отечественных и зарубежных танков. Двухторсионные подвески применялись в Pz.V и «Ландсверке», пучковый торсион — на тяжелом танке Т-10. Двухторсионные трубчато-стержневые подвески применяются на АСУ-57, танках М1 «Абрамс» и М60А3, БМП М2 «Брэдли». Винтовые пружины используются на танках БТ, Т-34, «Чифтен», «Меркава», тарельчатые — пружины Бельвиля — на швейцарских Pz-61, Pz-68. Буферные пружины применялись на американских «Шерманах» и «Стюартах». Листовые рессоры применялись на немецких Pz.I, Pz.IV, чешском LT-38.

Неметаллические рессоры делятся на резиновые (французский R-35), пневматические (БМД, шведский Strv-103, японский танк «74», индийский «Арджун»), гидравлические и гидропневматические. На современных танках из неметаллических рессор применяются только пневматические.

Комбинированное подрессоривание применялось в САУ «Фердинанд» с параллельно работавшими в узле подвески торсионным валом и резиновой подушкой. В прототипе «Абрамса» танке ХМ1 (вариант фирмы «Дженерал моторс») в подвесках первого, второго и шестого катков использовались пневматические рессоры, в подвесках остальных катков — торсионы.

|

Требования к системам подрессоривания

Системы подрессоривания должны отвечать следующим основным требованиям:

- обеспечивать хорошую плавность хода в различных дорожно-грунтовых условиях;

- иметь высокую живучесть и надежность в различных условиях боевого применения и мирной эксплуатации;

- иметь относительную массу не более 4-7% от массы машины и занимать не более 6-8% ее внутреннего объема;

- быть удобными для обслуживания и ремонта в эксплуатации, просто и легко монтироваться и демонтироваться.

Высокая плавность хода

Во время движения танк подвергается различным внешним воздействиям, которые стремятся вывести его из состояния равновесия, в результате чего он совершает вынужденные колебательные движения как вертикальные, так и угловые продольные и поперечные. Наиболее вредными являются продольные угловые колебания, так как в этом случае вертикальные ускорения и амплитуда колебаний в носу машины (на месте механика-водителя) имеют наибольшие значения по сравнению с другими видами колебаний и в этом случае наиболее вероятны пробои крайних узлов подвески (т.е. жесткие удары балансиров в ограничители хода катков).

Исследованиями установлено, что организм человека способен безболезненно переносить кратковременные перегрузки в 3-3.5 g при частоте возмущения до 2 Гц (т.е. с периодом колебаний Tφ больше 0.5 с). При возникновении пробоев подвески вертикальные ускорения, как правило, превышают эти значения и могут достигать 10 g и более, при которых в организме человека возникают болевые ощущения и он может получить травму. О вредном влиянии жестких условий колебаний машины говорит тот факт, что у водителей грузовых автомобилей, работающих в средних дорожных условиях, пояснично-седалищные боли (в основном ишиас) встречаются в три раза чаще, а у работающих в плохих дорожных условиях в пять раз чаще, чем у водителей легковых автомобилей. Неудивительно, что радикулит считается профессиональной болезнью танкистов, работающих в более жестких условиях по сравнению с водителями автомобилей, и связано это в основном не с переноской тяжестей, как принято считать, а с условиями колебаний танка.

Таким образом, одно из основных требований к системам подрессоривания состоит в том, что на высоких скоростях при движении по длинным неровностям a = 2 L (L — длина опорной поверхности гусеницы) и высотой h = 0.15 м должно обеспечиваться движение без пробоя подвески и вертикальными ускорениями до 3.5 g.

При движении по мерзлой пахоте поперек борозд, по замерзшим кочкам, брусчатке и т.д. передаются высокочастотные непрерывно действующие возмущения (ускорения тряски). Длина таких неровностей принимается примерно равной расстоянию между ближайшими опорными катками, а высота h = 0.05 м. При частотах 2-25 Гц организм человека способен на пороге появления «довольно неприятных ощущений» переносить вертикальные ускорения порядка 0.5 g. Поэтому система подрессоривания должна быть спроектирована так, чтобы ускорения тряски не превышали 0.5 g.

Как известно, ускорение находится в прямой зависимости от амплитуды колебаний и в обратной зависимости от квадрата периода. Из этого следует, что наиболее плавный ход обеспечивается подвесками с колебаниями меньшей амплитуды и большего периода Tφ.

С другой стороны, при значительном периоде колебаний у экипажа возникают неприятные ощущения, связанные с «морской болезнью», что объясняется непривычными для человека частотами колебаний, организм которого наиболее приспособлен к колебаниям с частотой близкой к частоте ходьбы (примерно 1-2 Гц или период 0.5-1 с, а по данным западных специалистов — 0.7-0.8 Гц). Для исключения влияния этого явления по некоторым источникам Tφ должен быть не более 1.55 с, по другим — 1.25 с (частота 0.8 Гц).

Кроме влияния на эргономические показатели машины, ее колебания ухудшают и условия стрельбы. При отсутствии стабилизатора вооружения значительно ухудшаются условия наблюдения и прицеливания, особенно через приборы с многократным увеличением. В этом случае, если наводчик и смог поймать цель в перекрестие прицела, то из-за запаздывания выстрела пушка все равно уйдет с линии прицеливания, кроме того, снаряд еще дальше отклонится от цели благодаря сложению скоростей полета снаряда и движения пушки в сторону от линии прицеливания в момент начала выстрела. В этих условиях, чем меньше угловая скорость и амплитуда колебаний, тем лучше.

Введение стабилизатора танкового вооружения значительно упростило наведение и многократно повысило точность стрельбы с ходу. Однако исполнительные механизмы стабилизаторов вооружения обладают определенной инерционностью и при высоких частотах колебаний не могут достаточно точно удерживать вооружение в заданном положении. Для современных танков удовлетворительная точность стрельбы на европейском ТВД обеспечивается при движении на поле боя со скоростью до 20-30 км/ч.

Обобщив выше сказанное, выделим следующие требования к системам подрессоривания по обеспечению высокой плавности хода:

- исключение пробоев подвески;

- максимальные ускорения при наезде на длинные неровности (a = 2 L, h = 0.15 м) должны быть до 3.5 g ;

- максимальные ускорения тряски при движении по коротким неровностям с высотой h = 0.05 м до 0.5 g ;

- значение периода собственных угловых колебаний Tφ должно быть больше 0.5 с по эргономическим показателям и больше 1 с по условию обеспечения прицельной стрельбы. В конечном счете, желательно Tφ иметь примерно равным 1.25 с, но не более 1.55 с;

- минимальные амплитуды колебаний корпуса, исключающие пробои на крайних узлах подвески и удары стабилизированного основного вооружения в ограничители углов наведения.

Выполнение выше перечисленных требований возможно следующими техническими мероприятиями.

Во всех случаях желательно иметь:

- высокую удельную потенциальную знергию подвески λ ≥ 0.4-0.5 м (см. ниже раздел «Высокая живучесть подвески»), что достигается большими динамическими ходами катков и использованием мощных амортизаторов;

- большой момент инерции танка, что увеличивает период колебаний и уменьшает реакцию корпуса на внешние возмущающие воздействия, а как результат и амплитуду его колебаний. Высокий момент инерции достигается благодаря перераспределению масс и установке наиболее тяжелых агрегатов и узлов в носу и корме машины.

Исключение пробоев подвески достигается путем увеличения динамических и полных ходов катков. Увеличение динамического хода до 350-400 мм можно считать разумным пределом, дальнейшее увеличение динамического хода ведет к увеличению высоты корпуса, что приведет при ограниченной массе к ослаблению бронирования.

Можно увеличить жесткость рессор, что повышает удельную потенциальную энергию подвески λ, однако этот метод крайне нежелателен, так как часто приводит к прямо противоположному результату. В самом деле, при увеличении жесткости подвески возрастают возмущения, действующие через нее от неровностей местности на корпус, что приводит к увеличению амплитуды колебаний и более частым пробоям по сравнению с менее жесткой подвеской.

Минимизация вертикальных ускорений достигается применением мягкой подвески с низким приведенным к катку коэффициентом жесткости подвески c. Благодаря этому уменьшаются силы, действующие со стороны опорного катка на корпус при наезде на единичную неровность.

Увеличение периода собственных колебаний достигается опять же применением рессор низкой жесткости (вспомните опыт из курса школьной физики: чем мягче пружина, тем больше период раскачивания на ней одного и того же груза или, наоборот, на пружине одной жесткости больше период колебаний для более тяжелого груза), увеличением момента инерции танка.

Немецкий тяжелый танк Pz.V «Пантера» благодаря большому числу узлов подвески и применению последовательной двухторсионной подвески имел одну из самых мягких подвесок для танков этого типа (приведенный к катку коэффициент жесткости c = 115 кг/см), в результате чего достигнут Tφ = 1.86 с, что по условию проявления симптомов «морской болезни» у экипажа является явно чрезмерным.

Уменьшение амплитуды колебаний достигается применением мощных амортизаторов, которые быстро гасят колебания корпуса; увеличением длины опорной поверхности, благодаря чему увеличивается плечо силы амортизатора относительно центра масс, и он эффективнее выполняет свои функции.

Применение мягкой подвески позволяет уменьшить силы, действующие на опорные катки со стороны неровностей, что снижает амплитуду вынужденных колебаний. С другой стороны, мягкая подвеска оказывает меньшее сопротивление внешним силам, нарушающим равновесие танка. Мягкая подвеска склонна к продольному раскачиванию танка при трогании с места, торможении и изменении скорости движения.

Кроме подвески демпфирующими свойствами обладают гусеничный движитель, трансмиссия и двигатель — этот вопрос рассмотрим в разделе, посвященном гусеничному движителю.

Как можно заметить, выполнение большинства требований к системе подрессоривания решается применением амортизаторов. Однако следует сразу оговориться, что амортизаторы не всегда полезны. Обратите внимание на представленную на графике примерную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) танка с подвеской без демпфирующих элементов (кривая 1) и с демпфирующими элементами (кривая 2). Не вдаваясь в глубины теории подрессоривания, только отмечу: из приведенного графика видно, что в резонансной части колебаний корпуса и на низких частотах колебаний (левая часть кривой 2) применение амортизаторов за счет гашения колебаний весьма эффективно. Чем выше демпфирующие свойства амортизаторов, тем ниже будет проходить на графике левая часть кривой 2 и тем меньше амплитуда угловых колебаний. С другой стороны, амортизатор увеличивает жесткость подвески, и на высоких частотах амплитуды колебаний увеличиваются с увеличением мощности амортизатора (правая часть кривой 2). Отсюда можно сделать вывод, что мощный амортизатор эффективен при движении по большим неровностям (эффективно гасит низкочастотные колебания) и вреден при движении по мелким неровностям (увеличивает тряску).

|

Таким образом, наиболее целесообразной является мягкая подвеска с большими динамическими и полными ходами катков и эффективными амортизаторами (с низким демпфированием на мелких неровностях и высоким на крупных). Чтобы низкая жесткость рессор не сказывалась на уменьшении удельной потенциальной энергии подвески, число узлов подвески желательно иметь как можно больше. Для современных основных боевых танков разумным пределом является 6-7 узлов подвески (опорных катков) на один борт. Перспективным является путь применения пневматических и гидропневматических подвесок с системами автоматического регулирования (САР) характеристик подвески (клиренса, жесткости упругих элементов, демпфирования амортизаторов) в зависимости от профиля пути. Вариант САР подрессоривания с лазерным датчиком профиля местности был разработан в США для танка МВТ-70, динамика ходового макета с этой системой улучшена на 30%.

Здесь хочется сделать некоторое отступление. Анализируя АЧХ колебаний корпуса танка, можно заметить, что при движении танка по поверхности с профилем, приводящим танк к колебаниям с частотами близкими к собственной, возникает резонанс и танк начинает сильно раскачиваться. Для уменьшения раскачиваний корпуса водитель обычно снижает скорость, однако, как следует из АЧХ, увеличение скорости значительно эффективнее скажется на уменьшении амплитуды колебаний, что опытные механики-водители и практикуют — как только танк начал сильно раскачиваться, прижал сильнее педаль подачи топлива, танк увеличил скорость и колебания резко уменьшились. Т.е. можно сказать, что в данной ситуации механик-водитель сам по себе представляет систему автоматического регулирования колебаний корпуса.

Источник статьи: http://armor.kiev.ua/Tank/design/suspension/1/