ВАЗ 2101 и Fiat 124. Масса отличий при внешнем сходстве

В статье о ВАЗ 2101 я упоминал об отличиях «копейки» от итальянского предшественника Fiat 124, в конструкцию фиата было внесено около 800 изменений, о некоторых из них, самых крупных и заметных мы и поговорим.

Визуально машины очень похожи, настолько, что человек, для которого все машины похожи, как говориться, разницу найдет не сразу, если сильно присмотрится, то заметит отличие дверных ручек и бамперов.

У Fiat 124 наружные дверные ручки были накладными, дверь открывалась нажатием кнопки, а вот выштамповки под ручкой для удобства хвата не было. Но знаю, насколько удобно было пользоваться такими ручками, но, на мой взгляд, накладные хромированные ручки красивее смотрятся чем жигулёвские. Жаль, что их изменили, лучше бы просто выштамповку для удобства хвата сделали.

Раз уж речь зашла о дверях, то можно отметить и разницу в ограничителях их открытия. На «копейке» это привычная скоба, а у Fiat 124 более изящная пластина, которая крепится штифтом к стойке. Зачем изменили ограничитель – тоже не понятно.

Ну и форточка. Замок форточки на «копейке» приклеен к самому стеклу форточки, со временем клей теряет свои свойства и замок отпадает. Надо отдать должное, правда, отпадает он уже на третьем кругу теоретического срока эксплуатации авто, восьмилетнего. Но всё же, у итальянцев конструкция замка более надёжная, здесь он точно никогда не отвалится.

Зеркало наружного вида на «копейке» было круглым, у Fiat 124 оно было квадратным, и устанавливалось не на все машины.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/oldtimer/vaz-2101-i-fiat-124-massa-otlichii-pri-vneshnem-shodstve—5b16e5e0e5fbab00a9789ed0

«ЖИГУЛЯМ» — 35

По материалам ОАО «АВТОВАЗ».

2 апреля 1966 года в г. Турине (Италия) в общественном центре фирмы «ФИАТ» широкой публике был представлен новый автомобиль компании — ФИАТ-124. В том же году международное жюри автомобильных журналистов из 12 стран Европы практически единодушно признало машину «автомобилем года».

Про ФИАТ-124 говорили, что он внутри больше, чем снаружи. Компоновка машины действительно оказалась очень удачной. Просторный салон с великолепным обзором, удобные места водителя и пассажиров, вместительный багажник, просторный моторный отсек — все эти достоинства были «занесены на счет» новой машины.

Примерно в это же время в СССР у населения, по оценкам ЦСУ, «в чулках» оказалось некоторое избыточное количество денег. Встал вопрос, каким образом государство может эти «лишние» деньги получить. В правительстве было рассмотрено множество способов, начиная от традиционного увеличения производства водки с одновременным повышением ее отпускной цены и кончая организацией массового производства и продажи легковых автомобилей. Такого варианта придерживался, в частности, председатель Совета министров СССР А. Н. Косыгин. Заметим, что эту идею он пытался продвигать и раньше, но встретил достаточно жесткий отпор со стороны тогдашнего руководства страны.

Впрочем, дело заключалось не только в «свободных» деньгах, скопившихся у населения. К середине 1960-х годов руководство Совмина достаточно четко понимало, что строительство нового современного автомобильного завода-гиганта даст толчок развитию множества смежных производств в различных отраслях промышленности.

Ясно было и то, что легковые автомобили дадут казне существенную прибыль только в случае организации их массового производства. Объясняется это просто: во-первых, при массовом выпуске значительно снижается себестоимость автомобилей; следовательно, при относительно невысокой их цене в розничной продаже прибыль может составить существенную величину. Во-вторых, задуманное имело смысл только при наличии массового покупателя, иначе заниматься новым производством вообще не стоило. В отношении спроса сомнений не возникало, легковой автомобиль был тогда в стране невероятным дефицитом: «Волги», «Москвичи» и «Запорожцы» распределялись исключительно по спискам предприятий. Что же касается внедорожников, то их (за исключением нескольких тысяч выпущенных в Москве и Горьком «Москвичей» МЗМА-410 и модификации «Победы» М-72) купить было вообще невозможно. Вот на таком фоне и было принято принципиальное решение о строительстве нового большого автомобильного завода.

В сложившейся в стране ситуации все понимали, что создать современное, оборудованное по последнему слову техники и технологии предприятие без привлечения иностранных специалистов невозможно. Оставалось выбрать фирму, способную осуществить проект, и заключить с ней контракт.

Работавший в те годы заместителем председателя Совета министров В. Н. Новиков вспоминал, что на заседании политбюро ЦК КПСС, где обсуждался вопрос о строительстве нового автозавода, министр оборонной промышленности Д. Ф. Устинов резко возражал против закупки технологий и оборудования на Западе. Мотивировал он это тем, что в «оборонке» есть и технологии и специалисты, способные создать любой автомобиль и любой завод. Однако А. Н. Косыгин отнесся к этим заявлениям весьма скептически. Решение о закупке завода было принято. Одновременно Устинову предложили наладить в своем ведомстве производство легковых автомобилей. Так родился Ижевский автомобильный завод. Изначально на нем собирали «Москвичи» (модель 408ИЭ) из комплектов, поставлявшихся из Москвы, затем завод наладил полностью собственное производство, однако составить конкуренцию ВАЗу так и не смог. Впрочем, польза от строительства «легкового» автозавода на Урале, несомненно, была. Все-таки с пуском этого завода производство легковушек в стране возросло почти на 100 тысяч в год (при этом качество ижевских «Москвичей» было заметно выше, чем московских). Производство в Ижевске заставило организовать выпуск множества комплектующих на заводах Урала, в том числе автомобильных моторов в Уфе.

Но вернемся к проблемам нового завода. Сейчас стало известно, что на равных рассматривались как минимум три варианта: французский «Рено», немецкий «Фольксваген» и итальянский «ФИАТ». Рассматривали и другие варианты, в том числе «Форд» (благо еще до Великой Отечественной войны был опыт сотрудничества с этой фирмой), некоторые источники упоминают фирмы «СААБ», «Пежо», «Опель» и даже «БМВ». Однако окончательный выбор пал все же на «ФИАТ».

Сравнительно недавно вышла книга бывшего советского резидента в Риме Леонида Колосова «Разведчик в Вечном городе». В ней он пишет, что «кабинет левого центра» тогдашнего премьер-министра Италии христианского демократа Альдо Моро явно стремился к улучшению отношений с СССР. Упускать такой случай было никак нельзя. В конце июня 1965 года в Москву приехал президент «ФИАТ» профессор Витторио Валлетта. По результатам переговоров между фирмой и Госкомитетом СССР по науке и технике было подписано предварительное соглашение о сотрудничестве. Чуть меньше чем через год — 4 мая 1966 года — в Турине был подписан протокол о сотрудничестве фирмы «ФИАТ» с Министерством автомобильной промышленности. Одновременно готовилось и финансовое соглашение, по которому итальянский государственный кредитный банк IMI (Instituto Mobilare Italiano) должен был предоставить советскому Внешторгбанку целевой кредит на закупку необходимого оборудования и прочих расходов.

Соглашению по кредиту предшествовала поистине детективная история. Об этом рассказал в своей книге Л. Колосов.

Сумма восьмилетнего кредита составляла 320 миллионов долларов и была согласована быстро и без особенных проблем. В те годы на международном рынке деньги предоставляли из расчета 5,6% годовых. Однако итальянские банки кредитовали своих клиентов под 7%. А. Н. Косыгин не соглашался «играть в эти итальянские игры» и дал указание советской делегации настаивать на процентной ставке в 5% (с небольшим резервом). Переговоры немедленно зашли в тупик, терять деньги итальянцы, естественно, не хотели. Здесь и подключилась разведка: Колосов через своих агентов запустил по нужным каналам информацию о том, что если итальянцы не уступят, то советская делегация в ближайшие же дни отправится во Францию для заключения «почти готового договора» с фирмой «Рено». Теперь уже известно, что переговоры с «Рено» даже не начинались, но хитрость сработала, и кредит был получен под «среднеевропейские» 5,6%. Затем были еще очень сложные финансовые переговоры непосредственно с фирмой «ФИАТ», но в конечном итоге 15 августа 1966 года генеральное соглашение между «ФИАТ» и Внешторгом СССР было подписано. А уже в апреле 1970 года первые серийные «Жигули» сошли с конвейера Волжского автомобильного завода. Вернемся теперь к презентации ФИАТ-124. Машина сразу стала очень популярной в Европе, и именно эту модель выбрали в качестве прототипа для выпуска малолитражки в Советском Союзе. Первым делом нужно было определить пригодность конструкции итальянской машины для российских условий. Дорожные испытания начались на Дмитровском автополигоне. Первые автомобили сразу попали на специальную булыжную мостовую, и результаты оказались неудовлетворительными: примерно через 5000 км практически рассыпался кузов, серьезные конструктивные недостатки проявились в подвеске и тормозах. Впрочем, это не стало большой неожиданно стью ни для отечественных испытателей, ни для итальянцев: машина ведь была рассчитана на европейские дороги и для отечественных условий требовала существенной доработки. Что и было с успехом сделано.

Результатом упорной работы большой группы испытателей, инженеров, конструкторов стали более 270 изменений в конструкции машины. Прежде всего, сделали новый двигатель. На модели ФИАТ-124 ставили мотор с нижним расположением распределительного вала. В новом моторе распредвал был расположен в головке блока цилиндров. Такое решение позволило, с одной стороны, повысить точность регулировок, с другой — существенно упростить ремонт. В моторе для «Жигулей» при сохранении рабочего объема (1198 см3) диаметр цилиндров увеличили с 73 до 76 мм, а ход поршня, наоборот, уменьшили с 71,5 до 66 мм. Двигатель стал более «короткоходным», а следовательно, более приемистым.

На «Жигули» поставили совершенно новый мощный генератор переменного тока с диодным выпрямителем и выносным реле-регулятором. Это позволило установить более мощные осветительные приборы и улучшить работу системы зажигания.

Изменению подверглась конструкция сцепления, в частности наружный диаметр накладок увеличили со 182 до 200 мм. В коробке передач (КПП) пришлось несколько изменить конструкцию синхронизаторов. Кстати, коробка передач для автомобилей ВАЗ-2101 и ее многочисленные модификации до сих пор справедливо считаются одними из самых надежных. Нередко можно встретить «жигулевские» КПП, исправно отработавшие по 600-800 тысяч километров практически без ремонта.

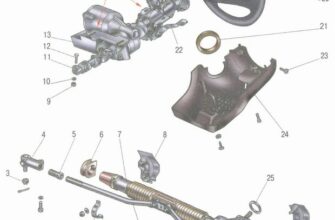

На «Жигулях» изменили кинематику передней подвески, были использованы несколько более жесткие пружины, соответственно пришлось доработать амортизаторы и сделать более мощные шаровые опоры. Архаичную заднюю подвеску ФИАТа с реактивной трубой заменили на куда более прогрессивную пятиштанговую конструкцию.

Исключение реактивной трубы из конструкции заднего моста повлекло за собой изменение конструкции карданной передачи. Впервые на отечественных легковушках использовали составной карданный вал с промежуточной опорой. Такая конструкция существенно снижает вибрации на всех режимах движения, и владельцы первых «Жигулей» это сразу отметили.

Весьма существенной переделке подверглись тормоза. Достаточно сказать, что на ФИАТ-124 задние тормоза были дисковыми. В условиях отечественных дорог накладки тормозных колодок таких тормозов даже после установки хитроумных грязезащитных чехлов «не жили» более 500-600 км. На «Жигулях» задние тормоза сделали барабанными, и правильность такого выбора вот уже 35 лет подтверждается практикой эксплуатации автомобилей ВАЗ на отечественных дорогах.

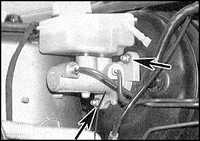

Впрочем, и передние тормоза по сравнению с «материнской» моделью переработали весьма основательно: их пришлось сделать более мощными из-за отказа от задних дисковых тормозов; в результате вместо одного рабочего цилиндра в каждом механизме установили два, а это повлекло за собой основательные изменения в конструкции тормозного щита и суппорта.

Самым существенным доработкам подвергся кузов машины, ведь дорожные испытания показали, что кузов «чистого» ФИАТ-124 для российских дорог практически непригоден. Внешне почти незаметные, они значительно увеличили прочность корпуса. Например, вместо двух проушин под домкрат в «Жигулях» сделаны четыре — две на каждом борту, спереди и сзади под бамперами появились буксирные проушины, изменена и усилена конструкция пола, введены усилители в передние и задние лонжероны, моторный щит, стойки кузова. Передние сиденья стали раскладывающимися в горизонтальное положение для получения спального места, выступающие дверные ручки «утопили» заподлицо с поверхностью дверей, сделали более удобными и надежными. В переднем бампере предусмотрели отверстие под заводную ручку — деталь, забытую в Европе и совершенно необходимую в России.

Для того чтобы успеть сделать все в срок и пустить завод к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (многое делалось тогда к знаменательным датам), коллективу строящегося завода пришлось, как теперь говорят, «выложиться на все сто». Овчинка стоила выделки: только после пуска ВАЗа у граждан появилась реальная возможность приобрести автомобиль, в стране появились машины европейского класса. Интересно, что «Жигули» из первых партий ходят до сих пор. Найти же в Европе «живой» ФИАТ-124 — задача почти неразрешимая.

Источник статьи: http://www.nkj.ru/archive/articles/783/

«Жигули»: перспективный автомобиль или обман советского руководства?

Очень часто можно слышать фразу: «Итальянцы продали СССР ухудшенную машину, а мы и рады». Как правило, главным аргументом к такой оценке является то, что у оригинального FIAT 124 все тормоза были дисковыми, а отечественный ВАЗ-2101 получил задние барабанные тормозные механизмы. Сегодня попробуем разобраться в том, почему так произошло, и на самом ли деле ВАЗ-2101 был хуже своего прародителя.

Ну а поможет нам в этом замечательная книга «Высокой мысли пламень», написанная самими работниками Волжского автомобильного завода, в которой перечислены основные (но далеко не все!) отличия этих автомобилей.

«Двигатель совершенно другой, верхнеклапанный».

FIAT 124 оснащался мотором объемом 1197 куб. см. Автором этого мотора считается талантливый итальянский моторист Аурелио Лампреди, долгое время проработавший в Ferrari и построивший моторы для чемпионских болидов Альберто Аскари. Хотя по другим данным этот мотор начинает свою историю еще с верхнеклапанного мотора от FIAT 1100 Balilla, который появился в далеком 1937 году. Мотор FIAT 124 имел верхнее расположение клапанов, однако распределительный вал размещался под цилиндрами, привод клапанов осуществлялся длинными толкателями (схема OHV). Нечто похожее встречалось на «Москвич-408», однако в 1967 году в СССР появился «Москвич-412» с распределительным валом, установленным в ГБЦ (схема SOHC). Поэтому советской делегации, в состав которой входило много выходцев из МЗМА, подобная схема показалась устаревшей и совершенно недопустимой. Поэтому Лампреди переделал двигатель в соответствии с требованиями советской стороны. Мотор получил современную схему SOHC, был уменьшен ход поршня с 71,6 до 66 мм, а для сохранения рабочего объема увеличили диаметр цилиндра с 73 до 76 мм. Также было увеличено и межцилиндровое расстояние — впоследствии эта маленькая хитрость за счет игры с диаметром цилиндров и ходом поршня позволила советским инженерам из одного мотора получить целую плеяду двигателей разной мощности. Удивительно, но факт: на продукции FIAT данный мотор не применялся.

«Сцепление — увеличена размерность (со 180 до 200 мм). Коробка передач — доработана конструкция синхронизаторов».

Как известно, FIAT 124 ресурсные испытания на Дмитровском полигоне успешно провалил. И не только потому, что кузов слабый был… Для увеличения надежности автомобиля в советских условиях эксплуатации было решено установить сцепление увеличенной размерности, а также применить синхронизаторы от спортивной версии FIAT 124. Благодаря этому, а также тому, что передачи переключались напрямую без каких-либо промежуточных тяг, КП «жигулей» долгое время считалась эталонной в плане как надежности, так и эксплуатационных характеристик.

«Увеличен дорожный просвет. Доработана передняя подвеска (изменена кинематика, усилены и изменены некоторые детали, в частности, пружины, шаровые опоры)».

Шаровые опоры хоть и были усилены, все равно остались слабым местом в «жигулевской» подвеске. Однако их ключевое отличие все-таки в другом: на FIAT 124 шаровая опора менялась в сборе с рычагом, потому что была к нему приклепана, а на «жигулях» — отдельной деталью, что позволяло поменять шаровую опору буквально «в поле». Дорабатывать пришлось даже резиновые пыльники, которые у FIAT трескались на морозе.

Примечательно, что основное увеличение дорожного просвета пришлось исключительно на переднюю ось (сзади увеличить просвет мешал жесткий мост), за счет чего «жигули» сходили с конвейера как будто «присевшими», словно машина готовилась к прыжку.

«Ведущий задний мост, по сути, новый. Архаичная задняя подвеска с реактивной трубой уступила место современной пятиштанговой конструкции. Карданная передача полностью другая (из-за исключения реактивной трубы)».

Здесь стоит добавить довольно любопытное описание появления новой подвески на «жигулях»:

«Было это уже в конце 1967 года. Автомобиль №1 (2101) практически готов, надо проводить испытания, а тут выкатывается предложение по изменению подвески.

На 124-х машинах она была одноштанговой, с реактивной длинной трубой. И очень уж она нам всем не нравилась — тяжелая, неудобная. С ее креплением и резиновыми элементами все время были проблемы.

Были попытки что-то улучшить, но это так, слезы одни. FIAT все понимал и, оказывается, в темпе вел наработки, хотя и без больших надежд на успех.

А потом приглашают нас в Турин и показывают два автомобиля. Один — с подвеской, к которой мы уже привыкли, а на втором — совершенно новая пятиштанговая конструкция с использованием двойного карданного вала.

Достоинства ее были очевидны. С другой стороны, документация уже пошла, подписаны все разделительные ведомости, задействованы смежники — как сейчас это все менять?

Ходим, переглядываемся. Кто ответственность на себя в таком деле возьмет? И тогда Евгений Артемович Башинджагян заявил, как отрубил:

— Мы же себе никогда не простим, если после этого станем выпускать старую подвеску! Пусть нас молотят-полощут, но давайте стоять за новую конструкцию намертво!

И они с Соловьевым не побоялись взять ответственность (и какую!) на себя. И отстояли-таки новую конструкцию!»

Основной особенностью оригинальной подвески FIAT 124 является Т-образный мост. У такого моста в «чулки» спрятаны не только полуоси, но и сам карданный вал. Именно этот длинный чулок, названный в тексте реактивной трубой, удерживает мост от проворачивания. Однако такая схема имеет существенный недостаток: имея одну из точек крепления в центре, а с другой стороны находясь в зацеплении с тягой Панара, мост начинает подруливать. Причем паразитные подруливания происходят не только в поворотах, но и вообще при работе задней подвески. А так как форма у моста Т-образная, то такое подруливание оказывается совершенно нежелательным. У «жигулей» вместо «чулка» кардана появилось два дополнительных верхних рычага, которые не только не дают мосту провернуться, но и предотвращают паразитные подруливания.

Кроме «жигулей» пятиштанговая подвеска устанавливалась и на FIAT 124S (за исключением нюансов — почти полный аналог нашей «тройки»). Но, как видно из иллюстраций, были в подвесках и другие различия. Например, «жигули» не имели заднего стабилизатора поперечной устойчивости, который имелся на FIAT 124. Однако его отсутствие не всегда отрицательно. Задний стабилизатор делает машину жестче. Для начала вспомним, что у передней подвески «жигулей» был увеличенный по сравнению с FIAT клиренс. Таким образом, при наличии стабилизатора на задней оси при наезде передним колесом на неровность нагрузка на диаметральное заднее колесо уменьшалась, что отрицательно сказывалось на управляемости. Особенно на недостаточно ровном покрытии. К тому же без стабилизатора машина мягче, а стало быть, в ней не только комфортнее, но и кузов не получает лишних нагрузок, что положительно сказывается на его ресурсе. Третьей причиной такого решения можно назвать удешевление производства автомобиля.

Что касается углового расположения амортизаторов, то втулки таких амортизаторов получают меньшие изгибающие нагрузки, а стало быть, склонны к меньшему износу, чем установленные вертикально. Наконец, применение в автомобиле стоек привело бы к существенному усилению кузова за счет уменьшения полезного объема багажника.

«Кузов — произведено значительное усиление во многих местах. Не очень удобные, далеко выступающие «кнопочные» ручки дверей уступили место «вытяжным», более эргономичным и безопасным. На переднем и заднем бамперах появились «клыки».

Противники и ненавистники «жигулей» частенько приводят в пример тот факт, что на испытаниях автомобили FIAT 124 буквально расползались по швам. Это действительно так, однако не стоит забывать, что итальянцы достаточно оперативно провели работу над ошибкам, — полный перечень изменений включает более 270 пунктов! Поэтому говорить о том, что кузов ВАЗ-2101 оказался хлипким, неверно. К слову некоторые изменения касались не столько «живучести», сколько специфических требований советской стороны.

Например, одно из таких требований — переделка салазок передних сидений FIAT таким образом, чтобы сиденья раскладывались полностью, образуя относительно ровную спальную поверхность, что было обусловлено тем, что в СССР всячески пропагандировался автомобильный туризм. Или требование добавить FIAT 124 «кривой стартер» как обязательный атрибут «северной» эксплуатации. Примечательно, но уже в 1980 году на автомобилях «второй классической серии» (2105/07/04) АвтоВАЗ сам отказался от «кривого стартера».

Были также вещи, которые, появившись на ВАЗ-2101, впоследствии были перенесены и на «рестайлинговый» FIAT 124: например, клыки на бамперах противоподкатного профиля и дверные ручки от FIAT 125, которые на ВАЗ-2101 появились по достаточно курьезной по капиталистическим меркам причине. Дело в том, что данные дверные ручки изначально полагались только автомобилю ВАЗ-2103, однако в целях унификации их стали ставить и на ВАЗ-2101.

Или вот такой «курьез комплектаций»: на FIAT ремни безопасности были обязательным атрибутом, а наружные зеркала — опцией. А у ВАЗ- 2101 левое наружное зеркало было всегда, а вот ремни безопасности хоть и были всегда аккуратно сложены в багажник (первое время владельцы должны были их ставить сами), но оплачивались отдельно при покупке машины.

«Дисковые задние тормоза заменены барабанными».

Наконец мы подошли к самому главному: почему на ВАЗ-2101 появились барабанные тормоза. Стоит сразу сказать, что FIAT 124 был первым «семейным автомобилем», у которого все тормоза были дисковыми. Итальянцы этим очень гордились и заменять механизмы на барабанные не хотели. Фирма Bendix постоянно дорабатывала тормозные механизмы, но отказываться от «дисков» не хотела. Но факты — вещь упрямая: на полигоне задние колодки истирались за 600 км, на дорогах общего пользования — за 3000 км. Да и находящиеся в сравнении автомобили FIAT 1500 (предшественник 124) и Peugeot 204 с задними барабанным тормозами вели себя на наших дорогах несколько предпочтительнее. В итоге итальянцы сдались, задние тормоза на ВАЗ-2101 стали барабанными. Но как быть со снизившимся тормозным усилием? Для его компенсации пришлось дорабатывать передние тормозные механизмы. Благодаря этому ВАЗ- 2101 получил огромные двухпоршневые суппорты на передних тормозах.

Таким образом, говорить о том, что ВАЗ- 2101 был хуже FIAT, оправдывая это лишь тем, что у FIAT 124 были дисковые задние тормоза, как минимум неверно. ВАЗ-2101 родился как полноценная и комплексная работа над базовой моделью. И в ходе этой работы ВАЗ- 2101 оказался не хуже, а даже лучше своего прародителя: он был мощнее, а в моторе при этом был нешуточный потенциал для форсировки (что доказывали многие спортивные достижения), кузов был доработан настолько хорошо, что многие «копейки» дожили до наших дней, несмотря на все тяготы эксплуатации, у «жигулей» была доработана подвеска, они имели некоторые дополнительные элементы комфорта. В 1970 году в СССР стали делать действительно современный и хороший автомобиль, приспособленный для наших дорог.

Ну а что стало с легендарным заводом за прошедшие 45 лет — уже совсем другая история.

Источник статьи: http://www.abw.by/novosti/experience/179844